Capítulo 4: Zapatas

Cómo hacer llegar un edificio hasta el suelo, la tarea que ahora afronto, siempre ha sido un gran problema para arquitectos y constructores, no solo desde una perspectiva de ingeniería (los cimientos son el lugar donde un edificio es más vulnerable a los elementos), sino también filosóficamente.

Esto es quizá especialmente cierto en Estados Unidos. Nuestros arquitectos parecen haber dedicado una cantidad desmesurada de atención a la relación de sus edificios con el suelo, lo cual tiene sentido, a la luz del hecho de que los estadounidenses siempre han creído, con distintos grados de convicción, que el nuestro es de alguna manera un suelo sagrado, una tierra prometida. Los puritanos solían llamar al paisaje del Nuevo Mundo “el segundo libro de Dios”, y en el siglo XIX se convirtió en el libro preferido de los trascendentalistas, que leían la tierra en busca de revelación e instrucción moral. Es, en cualquier caso, el fundamento de nuestra libertad y, dada nuestra variada composición racial y étnica, lo único importante que tenemos en común, lo que nos hace a todos estadounidenses. Por lo tanto, importa cómo se asientan nuestros edificios sobre este suelo.

Esto podría explicar por qué, cuando se compara una gran casa estadounidense como Monticello con los modelos palladianos en los que se basó, la impresión predominante es que Jefferson ha puesto su casa en términos mucho más comprensivos con el terreno. Mientras que las villas clásicas y cuadradas de Palladio se alzan algo apartadas de la tierra, Monticello se extiende cómodamente sobre su sitio en la cima de la montaña como para completarla, en lugar de dominarla. La inflexión horizontal que Jefferson dio a Monticello —esa sensación de que un edificio debe desplegarse a lo largo del suelo— resultó ser profética, ya que con el tiempo se convirtió en uno de los sellos distintivos de la arquitectura estadounidense. Encuentra expresión en los planos de las casas de estilo tejas de principios del siglo XX, que se extienden casi como paisajes en miniatura imitando el suelo sobre el que se asientan, e incluso en las casas estilo rancho pegadas al suelo de los suburbios de posguerra.

Este mismo gesto de expansión horizontal, detrás del cual seguramente se esconden los sueños de la frontera y de la carretera abierta, es lo que le dio a una obra pública como el Puente de Brooklyn su poderosa sensación de liberación horizontal: “Saltando sobre el mar”, como escribió Hart Crane, y “el césped soñador de las praderas…”. Y aunque considerablemente oscurecido, el gesto sobrevive en el Monumento a los Veteranos de Vietnam, en Washington, D.C., tal vez la meditación más conmovedora hasta ahora sobre el suelo estadounidense. A lo largo de una ranura horizontal extendida cortada en el Mall, el monumento nos lleva hacia el propio suelo estadounidense, donde literalmente nos encontramos cara a cara con él, para contemplar a la vez su violación (la losa de granito que registra los nombres de los muertos que ahora contiene) así como su poder perdurable de curación y renovación.

Pero el poeta más grande y más alegre del suelo americano fue Frank Lloyd Wright, quien sin duda tuvo cierta responsabilidad por los complicados cimientos que estaba a punto de emprender cuando comenzó la construcción de mi cabaña. Visto desde una perspectiva, el proyecto de toda la vida de Wright fue descubrir cómo los americanos podrían sentirse mejor en la tierra que forma esta nación. “Tenía la idea”, escribió, “de que los planos paralelos a la tierra en los edificios se identifican con el suelo, contribuyen en gran medida a que los edificios pertenezcan al suelo”. Que esto era algo deseable era obvio para Wright, a quien le gustaba describirse como “un americano, hijo de la tierra y del espacio”.

“¿Qué problema tenía la típica casa americana?”, se preguntaba en un libro de 1954 titulado The Natural House. “Bueno, para empezar honestamente, mentía en todo”. No tenía “el sentido del espacio que debería pertenecer a un pueblo libre” ni “el sentido de la tierra”. El primer defecto lo intentó remediar con sus planos de planta abiertos y orientados hacia el exterior y sus potentes líneas horizontales. El segundo suponía replantear los cimientos, algo a lo que ningún arquitecto, antes o después, había dedicado tanta atención (aunque con los cimientos de mi cabaña, Charlie parecía plantear un desafío respetable). Wright sostenía que las casas “debían empezar en el suelo, no dentro de él, como empezaban entonces, con sótanos húmedos”. Hablaba de los cimientos y sótanos convencionales como si fueran violaciones imperdonables del sagrado plano del suelo. Junto con los áticos, los sótanos también ofendían el sentido democrático de Wright, ya que implicaban una jerarquía social. (Esto era más que una mera metáfora: los sirvientes normalmente ocupaban un espacio u otro.) Para Wright, el espacio adecuado de la democracia era el horizontal.

Wright ideó varias alternativas a los cimientos tradicionales, entre ellas lo que llamó la “zapata de pared seca”: básicamente una losa de hormigón a nivel del suelo colocada sobre un lecho de grava. Pero incluso cuando Wright construía cimientos más convencionales, especificaba que la estructura comenzara en el borde interior del muro de mampostería en lugar de en el borde exterior, como es la práctica habitual. El efecto que buscaba era una especie de zócalo, “una hilada de base saliente” de mampostería para ayudar a que la casa “pareciera que comenzaba allí, en el suelo”. No es que esta solución fuera realmente del todo honesta, ya que la casa solo parecía descansar sobre el suelo; de hecho, a menudo descansaba sobre un muro de cimientos convencional que atravesaba el suelo para formar un sótano. Aquí, donde nuestros edificios se encuentran con la tierra, lo ideal y lo posible a menudo parecen mirarse tensamente.

La mampostería de piedra que Wright utilizó para construir sus edificios también sirvió para “soldar la estructura al suelo”, algo que, por cierto, en aquella época sólo un estadounidense podía considerar deseable, pues en el preciso momento histórico en que Wright se tomaba tantas molestias para unir sus edificios al terreno, muchos modernistas europeos le daban la espalda y prescindían por completo de los cimientos. Le Corbusier construía sus casas sobre delgados pilotes blancos que pisaban el suelo con cuidado, como si fuera insalubre, tocándolo en el menor número de lugares posible y maldiciendo la gravedad que hacía necesario el contacto con la tierra. Se suponía que la casa del futuro sería tan desarraigada y aerodinámica como un avión o un transatlántico.

Incluso cuando el propio Wright se puso en guerra contra la gravedad, su propósito no era tanto escapar del suelo como honrarlo. En Fallingwater, en el oeste de Pensilvania, construyó una casa en voladizo sobre las aguas del Bear Run no para que pareciera que volaba (“Una casa no va a ninguna parte”, dijo una vez, en una crítica a la adoración de los vehículos de Le Corbusier, “al menos no si podemos evitarlo”), sino como una forma de elaborar y extender el saliente de roca estratificada sobre el que se asienta literalmente. En cierto sentido, Fallingwater no es más que una base: el espacio habitable es una extensión de hormigón reforzado con acero de la roca del saliente que ancla la estructura al suelo. Incluso una casa que desafía la gravedad como ésta sigue siendo lo que Wright dijo que todas las casas estadounidenses deberían ser: “una característica simpática del suelo” que exprese su “parentesco con el terreno”.

Fueron ideas como estas las que respaldaron el diseño de Charlie para los cimientos de mi cabaña, cuyo boceto llegó por correo a principios de octubre:

Este plano de construcción un tanto desalentador dejó en claro al menos dos cosas: la relación de un edificio con el suelo era un asunto más complicado de lo que un arquitecto quisiera que pareciera, y la impresión exterior y la ingeniería real de esa relación eran dos asuntos completamente diferentes.

La impresión que Charlie quería crear con los cimientos de roca (a los que pronto empezó a llamar los “pies” del edificio) era la de una relación inusualmente cómoda, casi relajada, entre la cabaña y el suelo. (En su concepto original, como recordarán, la relación del edificio con el suelo era tan relajada que iba a necesitar un gato hidráulico para cuadrarlo de vez en cuando). Las cuatro rocas sobre las que se asentaba el edificio (o al menos parecía asentarse) implicaban incluso más que un “parentesco con el terreno”; sugerían que la cabaña era, en cierto sentido, parte integral de su emplazamiento.

La objeción de Charlie a los pilares de hormigón estándar era que perforarían el suelo; al igual que Wright, pensaba que el edificio debería asentarse sobre el plano del suelo, no dentro de él. Sin embargo, a diferencia de Wright, quería que su edificio descansara muy ligeramente sobre el suelo; de ahí las cuatro rocas discretas en lugar de una base de mampostería continua a lo largo del perímetro del edificio. Nada debería detener el flujo del espacio que baja por la ladera y atraviesa el edificio.

Aunque Charlie no es de los que reviste sus decisiones de diseño con un lenguaje filosófico ni hace grandes afirmaciones sobre lo que hace, el detalle de su base implica una cierta actitud hacia el suelo, una idea sobre la naturaleza y el lugar. Como me explicó cuando expresé mis reservas sobre el detalle de la base, colocar el edificio sobre rocas encontradas en el sitio era una manera de “incorporar algo del ‘aquí’ de este lugar en el diseño del edificio”. Me recordó el grabado que Marc-Antoine Laugier utilizó para representar el nacimiento de la arquitectura, los cuatro árboles vivos de un bosque alistados para formar los cuatro postes de su cabaña primitiva. “Las rocas son lo que representa su sitio”, dijo Charlie. “El hormigón se registraría como materia extraña aquí, algo urbano e importado. Obviamente, este no es un edificio primitivo o vernáculo, pero eso no significa que no pueda encontrar su lugar a mitad de camino, que no pueda haber algún tipo de concesiones mutuas”.

Desde esta perspectiva, cualquier edificio representa un lugar de encuentro entre el paisaje local y el mundo exterior, entre lo que se da “aquí” y lo que se ha traído de “allá”. El “aquí” en este caso es, por supuesto, el lugar, pero definido de manera lo suficientemente amplia como para incluir no sólo la luz del sol y el carácter del terreno, el clima, la flora y la pendiente, sino también la cultura local tal como se refleja en el paisaje, en la disposición de los campos y los bosques y en los materiales y estilos que se utilizan habitualmente para construir “por aquí”. Es concebible que un edificio pueda basarse enteramente en esos elementos locales, pero esto sucede con menos frecuencia de lo que creemos: incluso una estructura tan aparentemente autóctona como una cabaña de troncos construida con madera local se basa en una idea y un conjunto de técnicas importadas en el siglo XVIII desde Escandinavia. Los supervivientes de los bosques que viven “fuera de la red”, como les gusta decir, pueden jactarse de su independencia, pero de hecho son sólo los castores y las marmotas los que verdaderamente construyen localmente, completamente fuera de la influencia de la cultura y la historia, más allá del largo alcance de “allá”.

Y, por supuesto, “Allí” es otra forma de decir “la cultura y la economía en general, que en nuestra época se ha vuelto internacional”. El término abarca todo, desde los estilos arquitectónicos predominantes y el estado de la tecnología hasta las diversas imágenes e ideas que flotan en la cultura general, así como cosas tan mundanas como el tipo de interés preferencial y el precio de los materiales, la mano de obra y la energía. De hecho, se puede agrupar todo un conjunto de valores bajo el título “Allí”, y estos se pueden yuxtaponer con un conjunto paralelo de valores que encajan bajo el título “Aquí”:

| THERE | HERE | |

|---|---|---|

| Universal | Particular | |

| Internationalism | Regionalism | |

| Progress | Tradition | |

| Classical | Vernacular | |

| Idea | Fact | |

| Information | Experience | |

| Space | Place | |

| Mobility | Stability | |

| Palladio | Jefferson | |

| Jefferson | Wright | |

| Abstract | Concrete | |

| Concrete | Rock |

Las yuxtaposiciones se pueden acumular hasta el infinito, y aunque las cosas pronto se complican (observen lo que sucede con el concreto, o con Jefferson y Wright), todavía pueden servir como una abreviatura útil para dos maneras distintas de mirar u organizar el mundo.

La tensión entre ambos términos no es nada nuevo, por supuesto. Thomas Jefferson se ocupó de esto cuando importó el palladianismo de Europa y le dio una inflexión estadounidense; Monticello representa una síntesis novedosa de Allí y Aquí, de clasicismo y territorio estadounidense. (Para el gusto y la época de Wright, sin embargo, Jefferson era todavía demasiado clasicista, lo que sugiere que Aquí y Allí son estrictamente relativos.) En nuestra propia época, el equilibrio entre los dos términos se ha ido inclinando constantemente hacia el extremo del Allí de la escala. Hay algunas abstracciones poderosas del lado del Allí, y en el último siglo más o menos han tendido a extenderse por el paisaje local. La fuerza y la lógica de estas abstracciones son lo que ha ayudado a que las tierras agrícolas dieran paso a las viviendas en serie, los barrios urbanos a ambiciosos planes de “renovación urbana” y la arquitectura regional a un “estilo internacional” que por un tiempo elevó el principio del Allí –de la cultura universal– a un programa utópico y un precepto moral. El modernismo siempre ha considerado el Aquí como un anacronismo, un impedimento para el progreso. Esto podría explicar por qué tantas casas caminaban sobre pilotes blancos, como si quisieran bajarse, para escapar de las particularidades desordenadas del lugar en favor de la abstracción aerodinámica del espacio.

Una de las razones por las que Frank Lloyd Wright fue considerado anticuado durante muchos años (Philip Johnson, en sus días de International Style, desestimó a Wright como “el arquitecto más grande del siglo XIX”) es que, incluso cuando se dedicó a inventar el espacio de la arquitectura moderna, siguió insistiendo en la importancia del Aquí, del suelo americano. Wright siempre defendió el valor de una arquitectura nativa y regional (una para la pradera, otra para el desierto) y se resistió a la cultura universal en todas sus formas, ya viniera revestida del clasicismo de Thomas Jefferson, el internacionalismo del movimiento Beaux Arts o el modernismo de Le Corbusier.

En retrospectiva, la postura de Wright parece la más ilustrada, y hoy en día todo el mundo tiene una buena palabra para el regionalismo y el sentido de pertenencia. Pero aún queda por ver si el equilibrio entre el aquí y el allá se está restableciendo realmente, o si la cultura universal, más poderosa que nunca, se está poniendo simplemente unos cuantos trajes locales pintorescos ahora que están de moda y son benignos. Nunca he visitado una ciudad “neotradicional” como Seaside, la comunidad planificada en el noroeste de Florida celebrada por su arquitectura posmoderna humana y su sentido de vecindad, pero no puedo evitar preguntarme si la experiencia de sentarse en uno de esos porches delanteros de aspecto estupendo y charlar con los vecinos que pasan por allí no parece un poco sintética. En una era de Disney y del ciberespacio, quizá no sea posible mantener en sintonía durante mucho tiempo un par de términos tan burdos como Aquí y Allí, no cuando el “sentido de lugar” se convierte en una mercancía que puede comprarse y venderse en el mercado internacional y la gente usa alegremente metáforas hogareñas de lugar para describir algo tan abstracto e incorpóreo como Internet.

Así que sobre los pies de piedra de Charlie había mucho más que postes de madera. Intelectualmente, no tenía ningún problema con los cimientos ni con lo que representaban. Después de todo, una de las razones por las que quería construir yo mismo esta cabaña era para remediar la sensación que tenía de que había vivido demasiado tiempo en el reino del Allá, tan inmerso en sus abstracciones y meditaciones que el Aquí había empezado a parecer un país extranjero. En cierto sentido, los cimientos de Charlie eran exactamente lo que estaba buscando. ¿Qué podría ser más Aquí, más real, que una roca?

Y, sin embargo, como dejaba claro su abrumador boceto, las rocas de Charlie no eran del todo reales. Sí, eran bastante reales por sí mismas, como pronto descubriría al intentar convencerlas de que fueran al lugar, pero en realidad no podían hacer lo que parecían hacer: sostener los postes de las esquinas que a su vez sostenían el techo. La base de hormigón oculta con la punta de acero que la atravesaba tendría que hacer eso. Las rocas podían ser reales, pero la idea de que sostenían el edificio por sí solas no era más que una idea romántica, una metáfora.

Esto se debe a que la supuesta “relación cómoda” del edificio con el suelo no tuvo en cuenta la realidad del suelo. Y la realidad del suelo, estadounidense o no, es que no desea especialmente una relación cómoda con los edificios que se asientan sobre él, sin importar quiénes sean sus arquitectos o cuán amado sea su respeto por la tierra. Frank Lloyd Wright lo sabía, Charlie Myer lo sabe, cualquiera que haya construido alguna vez lo sabe: el suelo que realmente importa, el único suelo en el que podemos construir un edificio de manera segura, se encuentra a varios pies por debajo del suelo que honramos, y la profundidad precisa depende de la extensión descendente de las heladas en un lugar en particular.

En esta zona, la cifra es de cuarenta y dos pulgadas, que es simplemente la profundidad por debajo de la cual nadie recuerda que el suelo se haya congelado jamás. En cualquier punto por encima de ese punto, las rocas e incluso los peñascos estarán en constante movimiento, abriéndose paso poco a poco hacia la superficie bajo la irresistible presión del agua que se congela y se derrite. Y cualquier roca que se asiente sobre el suelo, por inmóvil que parezca, es propensa a levantarse y bailar durante el deshielo de enero. La evidencia estaba por todas partes en este lugar: en los muros de piedra derruidos que delimitaban estos campos como límites de propiedad borrosos, y en las áreas de desechos boscosos donde el granjero arrojaba la nueva cosecha de peñascos que sacaba de sus campos cada primavera. El extraordinario prestigio del que goza el suelo, reflejado en tantas de nuestras metáforas de estabilidad y verdad, es en gran parte inmerecido: tarde o temprano, ese suelo será traicionado por un subsuelo cambiante. Es por eso que, en latitudes donde la tierra se congela cada invierno, una relación con el suelo que parezca cómoda requerirá una cantidad un tanto incómoda de subterfugios arquitectónicos.

Todavía no estaba preparado para afrontar las implicaciones metafísicas de este hecho, pero sí estaba listo para afrontar una cuestión práctica: si realmente iba a construir una base de ese tipo (que implicaba una cierta relación con el suelo pero que, de hecho, dependía de una relación muy diferente (y no revelada) y, por lo tanto, requería no solo la aparente base de roca, sino también un subtexto de hormigón y acero, así como un sistema para unir estos elementos reales y aparentemente reales), entonces iba a necesitar ayuda. Decidí seguir el consejo de Judith y contratar a alguien, no solo para que me ayudara con las bases, sino también para que me guiara a través de las innumerables complejidades que comenzaba a sospechar que el diseño “a prueba de idiotas” de Charlie me deparaba.

Joe Benney era el hombre que tenía en mente. Conocí a Joe durante la renovación de nuestra casa, cuando trabajaba como segundo empleado para nuestro contratista, ayudando con la demolición, el aislamiento y todas esas otras tareas de construcción poco glamorosas que los constructores están encantados de subcontratar. El trabajo diario de Joe en ese momento era en un taller de carrocería; arreglar coches destrozados es su pasión, aunque la carrocería no es de ninguna manera su única habilidad comercializable. Joe es, a sus veintisiete años, un maestro del mundo material, que se siente igualmente a gusto en los reinos del acero, la madera, la tierra, las plantas, el hormigón y la maquinaria. En varias ocasiones se ha ganado la vida como mecánico (trabajando en coches, motores diésel y plataformas hidráulicas), carpintero, cirujano de árboles, pintor de casas, excavador, paisajista, soldador y zapatero en un equipo de cimentación. También sabe mucho de fontanería, jardinería y armas.

Como se puede deducir de la cantidad de carreras que Joe ya ha tenido a sus veintisiete años, ninguna de ellas ha durado mucho. Por lo que he podido deducir y observar, el problema, si es que lo hay, tiene que ver con la boca de Joe, no con sus manos. Joe no tiene mucha paciencia con el tipo de jefe que no reconoce que Joe sabe más de su negocio que él, que, por desgracia para Joe, son la gran mayoría de los jefes. Como pronto descubriría por mí mismo, Joe también puede ser un poco impulsivo; dice que es por su sangre irlandesa. Estas cualidades hacen que cambie de trabajo con frecuencia y que se quede sin empleo, aunque, como tiene tantos talentos, estos nunca duran mucho.

Sucedió que mientras yo estaba dándole vueltas al dibujo de la base de Charlie, Joe estaba buscando trabajo para el fin de semana. Le hablé del edificio, en el que esperaba trabajar los fines de semana, y se ofreció a pasarse para hablar del tema. Joe conduce una camioneta Mitsubishi pequeña y algo destartalada, un vehículo que tiene más carácter que capacidad de inspección: no tiene parachoques dignos de mención, luces traseras destrozadas, calcomanías de Grateful Dead en la ventanilla de la cabina y el nombre de su hija, Shannon Marie, pintado en la parte delantera del capó. Si no fuera por el vehículo característico, tal vez no hubiera reconocido al tipo que se bajó de él esa tarde, con la amplia cascada de rizos castaños que le llegaban hasta la mitad de la espalda. Solo en un día libre verás a Joe sin la gorra (de lana en invierno, de béisbol en verano) con la que se recoge la coleta para mantenerla limpia en el trabajo y quizás también para apaciguar el dolor. Joe no es muy alto, pero es un hombre fuerte y de complexión pequeña, y dependiendo del trabajo que esté realizando, una u otra parte de su cuerpo tiende a estar llena de músculos. Dejando de lado su experiencia, me gustó mucho la idea de tener a alguien tan fuerte como Joe cerca para ayudar a mover rocas y levantar postes de seis por diez.

Salimos a caminar hasta el lugar, donde le mostré los bocetos de Charlie para el edificio, así como los detalles de la base. Estudió los dibujos durante un minuto o dos, hizo la típica broma de carpintero sobre los arquitectos (“torre de marfil”, etc.) y luego dijo lo que siempre dice cuando le preguntas si podría estar interesado en un proyecto:

“Un pedazo de pastel.”

Acordamos una tarifa por hora y acordamos empezar tan pronto como tuviera el permiso de construcción y se pudieran cavar los agujeros para la base. Originalmente había planeado cavarlos yo mismo, pero una retroexcavadora iba a estar en la propiedad más adelante en el mes (para reparar el estanque; es una larga historia), así que pensé que también podría hacer que la excavadora lo hiciera. Cavar media docena de agujeros de un metro y medio de profundidad en este terreno a mano era un trabajo que estaba dispuesto a saltarme; una cosa es honrar las rocas de aquí y otra muy distinta es enfrentarlas con la punta de una pala. Antes de irse, Joe se ofreció a echarme una mano para marcar con estacas cada uno de los seis agujeros que se cavarían: uno en cada una de las esquinas del edificio y luego un par en el medio del rectángulo, donde el edificio bajaría con la pendiente del terreno.

Charlie y yo ya habíamos marcado dos de las esquinas durante el fin de semana del 4 de julio, decidiendo la ubicación precisa del edificio con respecto a la roca (agachándonos unos pasos para no eclipsarla) así como su orientación al sol. Joe me preguntó cómo habíamos determinado el ángulo preciso. No había sido fácil. La solución obvia habría sido adoptar la orientación del pequeño claro junto a la roca, que corría más o menos de este a oeste. Pero ese ángulo habría dejado pasar demasiada luz solar directa a través de la ventana delantera del edificio, incluso con su visera, sobre todo en las tardes de primavera y otoño. El oeste también ponía el gran fresno directamente en mi línea de visión, lo que prometía bloquear la sensación de perspectiva desde el escritorio.

Charlie y yo habíamos hecho experimentos: los dos nos colocábamos uno al lado del otro en el lugar donde estaría la ventana principal, mirando directamente al frente y haciendo girar nuestros cuerpos en una rígida pirueta progresiva, uno de los dos abandonaba de vez en cuando la línea frontal para comprobar la vista desde otra ventana imaginaria. A medida que hacíamos girar el edificio sobre su eje, cada cambio de diez grados en el ángulo provocaba una revolución en la perspectiva desde cada ventana. Empujábamos ligeramente la parte delantera del edificio para que tuviera una perspectiva ganadora y descubríamos que la ventana abatible orientada al sur ahora miraba hacia un Ford Pinto sobre bloques en el jardín de mi vecino. Esto debió durar una hora o más, ya que los dos nos resistíamos a rendirnos sin probar todos los ángulos imaginables. Al fin y al cabo, estábamos plantando el edificio, determinando cuál sería mi perspectiva sobre las cosas durante mucho tiempo. Finalmente, dimos con una que parecía satisfacer a todas las ventanas y evitar una confrontación demasiado directa con las cenizas o el sol de la tarde. Según la brújula, mi ángulo iba a ser de 255 grados, o 15 grados al sur del oeste.

Joe y yo nos preparamos para fijar esta perspectiva en hormigón. Una vez que habíamos plantado las cuatro estacas de las esquinas, asegurándonos de que formaran un rectángulo de las dimensiones especificadas en el plano de la base de Charlie (14?2? por 8?9?), comprobamos que fuera cuadrado midiendo las diagonales; si las longitudes de las dos diagonales eran iguales, eso significaba que el rectángulo era cuadrado. Esta puede haber sido la primera vez en mi vida que había aplicado con éxito un axioma aprendido en geometría de la escuela secundaria. Aunque no lo aprecié del todo en ese momento, estaba abriendo un capítulo en mi vida en el que las reglas de la geometría tendrían la misma importancia que las reglas de la gramática. Parecía pan comido, también, pero todavía no tenía idea de lo mucho menos indulgentes que podrían ser las nuevas reglas.

Ahora teníamos un diagrama a tamaño real del edificio, delineado en el suelo con un cordón de nailon amarillo, y el efecto que produjo, en el lugar pero también en mi ánimo, fue mayor de lo que podría haber imaginado. Supongo que en parte se debió a la sensación de satisfacción que a menudo produce trazar una línea recta en la naturaleza, ya sea en una hilera de plantones, en un sendero de jardín o en un campo de béisbol. “La geometría es el lenguaje del hombre”, solía decir Le Corbusier, y fue alentador ver cómo este rectángulo perfecto tomaba forma en el terreno áspero y poco fiable. (Quién sabe, tal vez el hecho de que las proporciones del rectángulo coincidieran con la Sección Áurea también tuvo algo que ver con ello). Todos nuestros dibujos abstractos en papel por fin se estaban trasladando al mundo real.

Mientras yo estaba allí, admirando la vista desde el interior de mi caja de cuerdas, Joe había estado sentado en lo alto de la gran roca, estudiando el plano de la base de Charlie. Hasta ese momento, había estado inusualmente callado, limitándose a asentir mientras le explicaba el razonamiento que había detrás de las distintas decisiones que Charlie y yo habíamos tomado, y yo había interpretado su silencio como un consenso. Lo más probable es que hubiera estado haciendo todo lo posible por no cuestionarnos, porque ahora interrumpió mi ensoñación con una pregunta.

“¿De verdad quieres poner postes de abeto directamente encima de una roca?”

No vi por qué no.

“¿En una palabra? Podredumbre.”

Explicó que las fibras de los extremos de los postes absorberían la humedad de las rocas sobre las que se asentaban, una situación bastante mala que se agravaba por el hecho de que, entre los tipos de madera, el abeto ofrece relativamente poca resistencia a la putrefacción.

“Yo haría mi edificio de otra manera, pero tú decides”.

“Tú decides” podría ser la frase más irritante que se le puede decir a alguien en estas circunstancias, una parodia malhumorada de la libertad que pretende otorgar. Pero decidí mantener a raya mi enojo.

—Entonces, ¿cómo sugieres que lo hagamos?

—Hay un par de opciones —empezó, acomodándose demasiado rápido en el papel de tutor, y su forma lacónica de hablar de hace unos momentos ya era un recuerdo. Me obsequiaron con una detallada charla sobre las virtudes y desventajas de la madera tratada a presión (madera que ha sido sumergida bajo presión en una solución de productos químicos, incluidos arsénico y cobre, para matar los microorganismos que se alimentan de la madera). A esto le siguió una disertación sobre la relativa resistencia a la intemperie de una docena de especies de árboles diferentes, empezando por el pino (muy vulnerable) y terminando con la acacia, que es tan dura y resistente a la putrefacción que se puede hundir desnuda en el suelo. La secuoya o el cedro aparentemente durarían mucho más que el abeto, aunque ambos eran considerablemente más caros. Finalmente, Joe repasó una lista de los diversos conservantes y selladores de madera que hay en el mercado, cosas que podríamos aplicar a la veta de los extremos si decidía seguir con el abeto.

Todo lo que Joe decía sonaba sensato, pero le dije que quería consultar con Charlie antes de tomar una decisión. No era lo que debía decir. Debería haber dicho simplemente que quería pensarlo. Invocar la autoridad de Charlie claramente molestó a Joe, quien evidentemente ya había llegado a la conclusión de que Charlie era simplemente otro arquitecto de torre de marfil con la cabeza en las nubes, o incluso en algún lugar peor. Sin embargo, Joe se esfuerza por parecer que se toma las cosas con calma. Mantiene todo un vocabulario de frases para indicar lo despreocupado que es: “piece a cake”, “cool”, “I’m easy”, “no problem”, “no sweat” (“soy fácil”, “no hay problema”, “no sweat”), así como algunas contracciones novedosas de estas, una de las cuales ahora pronunció, junto con un leve gesto ofendido de elevación de hombros:

“Pastel.”

El encogimiento de hombros monosilábico de Joe enmascaró sentimientos fuertes, y de inmediato me di cuenta de que este proyecto de construcción no iba a escapar de la tensión que tradicionalmente surge entre arquitectos y constructores, un complicado conjunto de tensiones arraigadas en diferencias reales de perspectiva e intereses e, inevitablemente, en la clase social. En las obras de construcción de todo el mundo, los arquitectos son figuras ridículas, sus diseños son ridiculizados por su rareza o impracticabilidad y sus planos de construcción, que en una obra se supone que tienen fuerza de ley, son descartados como caricaturas o “periódicos cómicos”. Sin embargo, lo que quedaba por ver en esta obra en particular era exactamente dónde encajaba yo en este drama, ya que era al mismo tiempo cliente (tradicionalmente un aliado del arquitecto) y constructor. El hecho de que iba a trabajar en este proyecto, y no solo pagar por él, lo cambió todo. Yo era el patrocinador de las extravagantes ideas de Charlie, pero también me enfrentaba al problema práctico de hacer que funcionaran, algo que probablemente no podría lograr sin la ayuda de Joe. Entre otras cosas, Joe estaba fisgoneando para ver a qué autoridad estaba poniendo yo en primer lugar.

Y yo no estaba seguro. Joe había cambiado un poco el terreno, por lo que esperaba dejar a un lado por el momento la cuestión de cómo nuestros postes de abeto se encontrarían con sus bases de roca. Siempre había considerado a Charlie un realista entre los arquitectos, alguien con los pies bien plantados en el mundo y una autoridad en cuestiones prácticas. Su detalle de la base puede haber sido un poco barroco, pero eso fue sólo porque el romanticismo del suelo se había visto atenuado por lo que parecía un realismo realista al respecto, de ahí los cuatro pies de hormigón y las varillas de acero. ¿Qué podría ser más realista que ese dibujo de la base?

Pero si Joe tenía razón, había descubierto lo que parecía ser el talón de Aquiles de la tarea de Charlie. No era un problema que tuviéramos que resolver de inmediato: lo que fuera que hiciéramos al respecto, primero había que verter los pilares de hormigón, perforar y fijar las rocas. Por muy susceptible que pudiera ser a veces, me sentí aliviada de saber que Joe me acompañaría en lo que prometía ser un viaje peligroso al inframundo material. Había encontrado a mi espinoso Virgilio.

Unas semanas después, visité a Bill Jenks, el inspector de obras local. Aunque Charlie no había terminado todavía los planos de construcción, con sus bocetos y el plano de la base podía solicitar el permiso de construcción que necesitaría antes de que Joe y yo pudiéramos verter los cimientos. En cualquier proyecto de construcción, el inspector de obras es una figura ligeramente intimidante, ya que tiene el poder de ordenar cambios costosos en un diseño u obligar a un constructor a rehacer cualquier trabajo que no esté “de acuerdo con el código”. Es la autoridad final (el juez, el superyó y el principio de realidad del sector de la construcción, todo en uno) y tiene el poder de condenar cualquier edificio que no cumpla con su aprobación. Una vez le pregunté a un contratista a quién recurría cuando había una diferencia de opinión con el inspector de obras. El tipo me miró con los ojos entrecerrados durante un largo rato, tratando de determinar si podía hablar en serio. Nunca había oído hablar de nadie que cuestionara una decisión del inspector de obras. Pero seguramente debe haber algún tribunal de apelación, insistí. ¿Y qué pasa con el debido proceso? ¿La Decimocuarta Enmienda? —Supongo que podrías apelar al gobernador —propuso después de una larga reflexión—. Weicker podría anular la decisión de Jenks.

El “código” consiste en unos cuantos miles de reglas, la mayoría de ellas de sentido común (la dimensión mínima de una puerta, por ejemplo: 2? 4?) pero muchas otras son oscuras y aparentemente insignificantes (la cantidad máxima de galones de agua en un tanque de inodoro: 1.6). La casa que satisface cada jota y tilde del código de construcción probablemente aún no se haya construido, por lo que al inspector de construcción se le da amplia libertad para ejercer sus juicios. Tiene la autoridad de aprobar transgresiones menores. O puede actuar estrictamente a tenor del libro. La mayoría de los contratistas que he conocido viven en constante y bajo terror al inspector de construcción.

Se podría pensar que, puesto que la misión del inspector de la construcción en la vida es velar por los intereses del consumidor, que en este trabajo concreto era yo, se podía esperar que Jenks fuera bastante tolerante en este caso. En los días previos a mi entrevista con él, cuyo planteamiento me infundió un nivel moderado pero inquebrantable de temor, me había consolado bastante con esta teoría. Pero cuando la puse a prueba con Joe, la noche anterior a mi reunión, me dijo que podía olvidarme del tema. Al inspector de la construcción se le paga para que tenga una visión muy, muy a largo plazo, explicó Joe. Está pensando en tormentas de cien años (la peor tormenta que ha azotado una región en un siglo, un estándar convencional de resistencia estructural) y en las personas aún no nacidas que poseerán y ocuparán mi choza en el próximo siglo.

La primera impresión que me causó Jenks no me ayudó a aliviar la ansiedad. En realidad, no era una impresión de Jenks en sí, sino de sus botas, que estaban rígidas y firmes en la puerta de su despacho. Eran unas botas de montar negras hasta la rodilla, fácilmente del número trece, que habían sido diseñadas con precisión militar y lustradas hasta conseguir un brillo propio de un campo de desfiles. Las botas me decían dos cosas, ninguna de las cuales era tranquilizadora. En primer lugar, cualquier hombre que las llevara estaba sin duda ebrio de poder, muy posiblemente un sádico encubierto o un coleccionista de parafernalia nazi. En segundo lugar, esa persona tenía un serio fetiche por la meticulosidad: se podía afeitar para quitar el brillo de esas botas, chocaban contra la pared a noventa grados de precisión y el espacio entre ellas parecía haber sido microcalibrado.

Éstas eran las botas del hombre que juzgaría mi artesanía en cada paso del camino.

Afortunadamente, el hombre en sí no era tan intimidante como su calzado, aunque ciertamente se tomó su tiempo para mirar los dibujos que yo extendía sobre su mesa de dibujo. Jenks era delgado y alto, tal vez de un metro ochenta y cinco, aunque su postura lo hacía parecer considerablemente más alto: el hombre era aplomado. Imagínese un dos por cuatro con un bigote tipo manillar. Durante un largo rato, Jenks no dijo nada, simplemente se quedó allí alisando las puntas de su gran manillar negro mientras recorría con la mirada cada centímetro de los dibujos de Charlie.

—Parece bastante resistente —anunció por fin. Lo tomé como un cumplido, hasta que me di cuenta de que se estaba burlando de las robustas vigas de abeto de cuatro por cuatro que Charlie había especificado para la estructura, que eran sustancialmente más sólidas de lo que requería una dependencia de una sola planta. —¿Ves muchos tornados por ahí? —Me reí, en gran medida, y parecía que todo iba a estar bien. Lo cual era así, hasta que llegó al detalle de la base y se detuvo. Comenzó a golpear el dibujo con su borrador de lápiz, suavemente al principio, luego mucho más fuerte y rápido. —No. No aprobaré esto como está dibujado. Cualquier estructura a menos de veinte centímetros del suelo debe ser tratada a presión, y eso incluye los postes que se asientan sobre estas rocas. Joe tenía razón; la base era, de hecho, el talón de Aquiles de mi cabaña.

Pero Jenks estaba dispuesto a darme el permiso de construcción de todos modos, siempre que firmara un papel en el que prometiera hacer los cambios que él especificara. Me indicó que llamara para una inspección de campo tan pronto como hubiéramos vertido los cimientos, y luego otra vez cuando la estructura estuviera completa. Salí de su oficina sintiéndome optimista, oficial, lanzado por fin. Cuando llegué a casa, caminé hasta el sitio y clavé el permiso de construcción de cartón amarillo brillante a un árbol. A la mañana siguiente, verteríamos.

El hormigón es un material peculiar, tan complaciente en un momento, tan firme en el siguiente. No es que sea en lo más mínimo voluble: pocas cosas en este mundo son tan fiables como el hormigón. Cuando está húmedo, se puede confiar en que hará casi todo lo que uno quiera; es tan feliz tomando sus pautas formales de un molde como accediendo a la gravedad. Vertical, horizontal, cuadrado o curvo, ovoide o triangular, el hormigón puede hacer de todo, sin quejas. Sin embargo, una vez curado, el material es incorregible, tan terco e implacable como una roca. Lo que era ineficaz ahora está trascendentalmente determinado y es casi inmortal. En el caso del hormigón, no hay vuelta atrás, no hay que fundirlo para volver a intentarlo, como lo permite el plástico o el metal, no hay que cortarlo para que encaje, como la madera. Aquí, en un puñado de masa gris fría, está la flecha irreversible del tiempo, el correlato objetivo de la historia. Una nueva tanda de hormigón puede pasar al futuro por un número casi infinito de caminos (como carretera, puente, muelle, escultura, edificio o banco), pero una vez que se toma un camino, es tan unidireccional y fijo como el destino. Aquí es donde se cruzan los dos significados de la palabra “hormigón” (la cosa y la cualidad): ¿qué otra cosa en el mundo es más particular?

Este es el tipo de pensamientos que me inspira trabajar con hormigón en una tarde gris y fría de noviembre. Aunque uno o dos pasos del proceso son fundamentales, en general, mezclar y verter el hormigón no requiere de la máxima atención intelectual, lo que deja mucho espacio para soñar despierto o reflexionar. Lo que más me preocupa es la espalda, ya que hay que transportar los sacos de 40 kilos de hormigón premezclado hasta el lugar de trabajo, verterlos en una carretilla junto con doce litros de agua por saco y, a continuación, mezclar la masa espesa y voluminosa con un rastrillo hasta que no queden grumos. De hecho, la masa es muy parecida a una mezcla para tartas, salvo que cada tanda pesa más de 130 kilos (tres sacos más 34 litros de agua) y no resulta tentador lamer el tenedor. También se puede hacer hormigón desde cero, mezclando la grava, la arena y el cemento Portland (un polvo tan fino como la harina) según la receta estándar (aproximadamente, 3:2:1 para una base), pero para un trabajo de este tamaño Joe había recomendado una mezcla preparada, la Betty Crocker del hormigón.

Plinio escribió en alguna parte que las manzanas eran lo más pesado de todo. No sé nada al respecto. Tengo la impresión de que cuarenta kilos de hormigón pesan bastante más que cuarenta kilos de casi cualquier otra cosa, incluidas las manzanas. Las manzanas al menos muestran cierta tendencia al movimiento (ruedan si se les da la mínima oportunidad), mientras que un saco de hormigón tirado en el suelo tiende a quedarse allí. Si le añadimos agua, el barro resultante es tan espeso y pesado (tan obstinadamente inerte) que arrastrar una herramienta por él aunque sea una sola vez es todo un reto. Yo hundía la cabeza del rastrillo en el fango y luego tiraba de él con todas las fuerzas que podía reunir, lo que me permitía mover unos quince o dieciocho centímetros, emitir abundantes gruñidos y sentir una frustración casi exquisita ante la absoluta indiferencia de la materia en reposo. Me quito el sombrero, pensé, ante el capo de la mafia que fue el primero en percibir las posibilidades únicas de horror que entraña hundir los pies de un hombre en el cemento. Para Joe, sin embargo, el material se comportaba mucho más como una masa de pastel, y cada vez que yo revolvía tan lúgubremente que el concreto amenazaba con fraguar, él tomaba el rastrillo de mí y, metiendo su poderosa espalda y hombros en el trabajo, batía el concreto hasta suavizarlo como con un batidor de alambre.

Para los moldes utilizábamos sonotubos, que no son más que gruesos cilindros de cartón, rollos de papel higiénico de gran tamaño y reforzados, hundidos en la tierra. Cuando Joe juzgaba que una tanda de hormigón estaba “lista para usar”, los dos colocábamos la carretilla sobre nuestros hombros, la inclinábamos hacia el borde del sonotubo y luego, con una pala, arreábamos la fría lechada gris hacia el interior del cilindro. Aterrizaba a un metro y medio de profundidad en el fondo del pozo con una secuencia de satisfactorios “plops”. Los sonotubos eran cavernosos (de catorce pulgadas de diámetro, lo suficientemente anchos como para que nuestras rocas tuvieran un asiento cómodo) y hacían falta casi dos carretilladas para llenar cada uno. Pero al final del día, los seis estaban llenos: más de una tonelada de hormigón mezclado y vertido a mano. Luego, con una sierra para metales, cortábamos trozos de varilla de acero roscada y los insertábamos en el centro de cada cilindro de hormigón. Doblamos el extremo sumergido de cada varilla para mejorar su agarre en el hormigón y luego dejamos aproximadamente veinte centímetros expuestos por encima del borde superior del muelle; a este pasador atornillaríamos nuestras rocas.

Para entonces, los dos teníamos el mismo color del cielo nublado y cada vez más oscuro, cada uno cubierto de un fino polvo gris que se había infiltrado en cada capa de nuestra ropa, incluso en nuestra piel. No creo que mis manos hayan estado nunca más secas; el interior de mi nariz y de mis senos nasales se sentía como si estuvieran en llamas. (Joe dijo que la caliza del cemento Portland absorbía la humedad de los tejidos). También estaba exhausto, rígido y helado hasta los huesos; el hormigón húmedo no sólo es más pesado que cualquier sustancia conocida, sino también más frío. Una parte de mí que no apreciaba estas sensaciones preguntó sarcásticamente si la experiencia había sido lo suficientemente real. Joe me aconsejó una ducha caliente, ibuprofeno y un tubo de Ben-Gay.

A la mañana siguiente, el hormigón se había endurecido lo suficiente como para que pudiera ponerme de pie sobre los pilares. Hacerlo supuso adquirir una nueva apreciación del concepto de estabilidad. Tal vez fuera sólo la dureza del hormigón o la anchura de los pilares, que eran tan grandes como el asiento de una silla, pero tenía la poderosa sensación de que me encontraba sobre un terreno seguro, más allá del alcance de las heladas o las inundaciones, más allá, de hecho, del alcance de casi cualquier vicisitud que pudiera imaginar. De repente, comprendí el prestigio y la autoridad de los cimientos. Pase lo que pase con el edificio erigido sobre ellos, que está destinado a doblarse bajo las presiones del clima, el tiempo y el gusto, los cimientos que hay debajo perdurarán. Los bosques de los alrededores están plagados de ellos, antiguos sótanos revestidos de piedra de campo. Aunque las casas de madera que antaño sostenían han desaparecido sin dejar rastro, los cimientos permanecen, cubiertos de líquenes pero por lo demás imperturbables.

Entiendo por qué tantos escritores y filósofos se sienten atraídos por la autoridad de los fundamentos para sus metáforas de permanencia y trascendencia. El ejemplo clásico es Walden, que en el fondo es (para tomar prestada una de las metáforas más trilladas del libro) una búsqueda prolongada de un buen fundamento, de la tierra sobre la que construir una vida mejor y más verdadera. El objetivo de Thoreau, nos dice en “Dónde viví y para qué viví”, es llegar “por debajo de las crecidas, las heladas y el fuego, a un lugar donde se pueda fundar un muro o un estado, o colocar una farola de forma segura, o tal vez un indicador, no un nilómetro, sino un realómetro, para que las épocas futuras puedan saber cuán profunda se ha acumulado de vez en cuando una crecida de apariencias y apariencias”. La verdad se encuentra por debajo de la línea de congelación.

Los filósofos occidentales siempre se han sentido atraídos por estas imágenes de un fundamento fiable, junto con las diversas metáforas arquitectónicas que surgen de ellas. Descartes describió la filosofía como la construcción de una estructura sobre unos cimientos bien cimentados; en un lenguaje similar, Kant describió la metafísica como un “edificio” de pensamiento levantado sobre “cimientos” seguros que a su vez deben colocarse sobre un “suelo” estable. Heidegger, un crítico de esta tradición (que, sin embargo, comparó el pensamiento con la construcción), definió la metafísica como una búsqueda de “aquello sobre lo que todo descansa”, una búsqueda de un fundamento fiable. Al tomar prestadas este tipo de metáforas, los filósofos han buscado otorgar algo de la firmeza, lógica y objetividad de los edificios a sistemas de pensamiento que de otro modo podrían parecer mucho menos manifiestos o autoritarios. Las metáforas arquitectónicas también pueden dar un aire de inmortalidad a una idea filosófica, tal vez porque hay edificios en pie en Europa que son más antiguos que la propia filosofía.

De modo que tiene sentido que los críticos contemporáneos de la metafísica —que, de manera reveladora, agrupan a todas sus diversas escuelas y practicantes bajo la rúbrica de “fundacionalismo”— dediquen tanto tiempo y energía como ahora a atacar su dependencia de las metáforas arquitectónicas. Jacques Derrida ha hecho una brillante carrera iluminando los “subterráneos” inconstantes que se esconden bajo el supuesto fundamento firme y definitivo de la verdad metafísica. No en balde la crítica más famosa de la metafísica se conoce con el nombre de “deconstrucción” (hay una gran ironía en el hecho de que, después de siglos de prestar a los filósofos la autoridad de sus metáforas arquitectónicas, los arquitectos de hoy estén tan ansiosos por tomar prestada la única metáfora de la filosofía —la deconstrucción— cuyo propósito expreso es atacar esa misma autoridad).

Pero, aunque el prestigio de los cimientos haya sido explotado injustamente a lo largo de los años para vender diversas propuestas filosóficas y literarias, es difícil entender por qué este préstamo debería hacer que alguien dude de la credibilidad de los cimientos no metafóricos, los que están hechos de hormigón y acero auténticos. Independientemente de si Thoreau puede o no reivindicarlos, independientemente de si yo puedo o no sentirlos de pie sobre mis pilares de hormigón, un cierto tipo de verdad reside a cuarenta y dos pulgadas bajo tierra, allí abajo, bajo el agua y la escarcha. Se puede confiar en unos cimientos tan profundamente arraigados de una manera en que, por ejemplo, no se puede confiar en la idea de la verdad de algún filósofo, por muy “fundada” que afirme que está. Por un lado, no tengo que suscribir su significado para que funcione. No significa; simplemente es: algo duro, real e inequívoco que Joe y yo hemos añadido al mundo. Pisa fuerte el suelo y no pensarás: Hmmm… ambiguo.

Pero ¿qué pasa con el edificio que no tiene una base tan buena sobre la que apoyarse? ¿Qué sucede cuando los constructores prescinden de sus nociones de verdad sobre la línea de congelación de la misma manera que lo han hecho algunos filósofos contemporáneos? Mientras Joe y yo cargábamos sacos de hormigón cada vez más obstinados desde su camión hasta el lugar de la obra, yo había especulado en voz alta sobre si era absolutamente esencial que la base alcanzara los cuarenta y dos centímetros completos. Sabía todo sobre los levantamientos por congelación, pero estaba empezando a preguntarme qué diferencia realmente haría, aparte de la incomodidad de las puertas y ventanas atascadas, si mi edificio se moviera unos centímetros en un sentido u otro cada invierno, si se adecuara al deslizamiento natural de la tierra, en lugar de tratar de resistirlo por completo. El cansancio puede a veces llevarnos a pensar en una dirección romántica o incluso relativista, y con cada saco de barro que me subía al hombro, la idea de construir directamente sobre las rocas, de dejar que el suelo hiciera lo que quisiera con la construcción, me parecía un poco menos loca, e incluso algo poética. Si las cosas se descontrolaban demasiado, siempre podía recurrir al gato hidráulico.

Joe, que puede llevar dos bolsas de hormigón a la vez, una en cada hombro, me había ofrecido un rápido repaso de la geometría de la escuela secundaria sobre la inestabilidad de las formas de cuatro lados en comparación con, digamos, las de tres lados. Es bastante fácil derrumbar un cubo aplicando presión a sus superficies de manera desigual, lo que explica la ubicuidad de los trípodes y la resistencia de las pirámides. Pero mucho antes de que nuestro cubo se derrumbara, el desplazamiento de su base pondría en marcha un proceso incremental que condenaría al edificio con la misma seguridad. El más mínimo movimiento de los cimientos se ramificaría por toda la estructura, erosionando gradualmente uno tras otro sus ángulos rectos; la “rectitud”, en el sentido del carpintero, es la primera víctima de una mala base. Primero se descuadra el marco de la puerta, ya que está apuntalado solo por tres lados. Luego las ventanas. Un edificio es frágil y, con el tiempo, su sello contra el clima se romperá, a través de una grieta en el techo, tal vez, o en la pequeña discrepancia que surge entre el marco de una ventana que está inclinado a 90 grados y el que se ha convertido en un marco de ventana que está inclinado a 89 grados. Ahora, gota a gota, el agua entra en el edificio y comienza el proceso de descomposición. Como dijo Joe: “Muy pronto, se convertirá en alimento para las termitas”.

En realidad, el triste resultado final de este proceso se podía observar a tan solo unos pasos del sólido muelle en el que me encontraba. En el bosque, al otro lado del camino que conducía al lugar, se alzaban, o mejor dicho, se encontraban, un par de decrépitas dependencias que se habían derrumbado recientemente. Hoy en día, estas estructuras no son más que un sándwich de tablas, pero hace diez años, cuando compramos el lugar, todavía había una o dos paredes en pie; todavía se las reconocía como edificios. Recuerdo que pensé que parecían barcos volcados que se habían detenido en el proceso de hundirse, a cámara lenta, de nuevo en la tierra. Una de las estructuras parecía haber sido la choza de un manitas, la otra, un gallinero. La viga cumbrera de la choza se había derrumbado por un lado, sumergiendo un extremo de la casa en la maleza. El suelo ya era de tierra, las tablas del suelo se habían podrido y un arce crecía a través de la ventana del hastial que todavía estaba en pie. Dentro, si esa palabra todavía significaba algo, había zumaques de cuerno de ciervo amontonados alrededor de una estufa oxidada.

Era un lugar desolado y un poco espeluznante. Habían pasado menos de veinte años desde que alguien había vivido allí y ya se habían desvanecido las señales de que alguien estuviera habitado, a medida que el bosque se dedicaba metódicamente a borrar la choza del paisaje. La madera estaba volviendo a convertirse en árboles, la geometría en vegetación exuberante y el interior en el exterior, en una rápida inversión del trabajo humano. Hoy, todo lo que queda es una plataforma de tablas desordenada y esparcida entre la segunda vegetación, algo que tal vez no notarías si no te lo señalaran.

No sé con certeza si la poca profundidad de la base es la responsable de la ruina de la choza. Bien podría haber comenzado con una gotera en el techo. Pero, sea como sea, el culpable, el principal medio por el cual el bosque recupera cualquier construcción humana, es el mismo: el agua. La madera puede no estar viva exactamente, pero sigue siendo parte del ciclo de nutrientes del bosque y volverá a él tarde o temprano. Con nuestros cimientos y tejas, nuestra pintura y masilla y burletes, podemos evitar que eso suceda, posponer el destino de la madera, a veces durante cientos de años. Pero, como todo lo que alguna vez estuvo vivo, la madera es un préstamo de la tierra y está esclava del agua, que, en concierto con la conspiración de insectos y microorganismos que llamamos podredumbre, eventualmente la reducirá a abono. Al final fue este tirón de la vida lo que derribó la choza.

Se me ocurrió que, en mi pequeño mapa, la choza en ruinas definitivamente entraba en el rubro de “Aquí”, y ahora incluso más que durante sus días habitados. De hecho, la choza estaba en proceso de sucumbir por completo al Aquí de este lugar; eran precisamente esos elementos que habían venido de Allí —la geometría de sus vigas; los productos manufacturados en sus estantes; el cableado eléctrico que, al conectar la choza a la red nacional, había hecho posible leer un libro o escribir una carta en ella después del anochecer— los que la naturaleza estaba borrando. Es Aquí, me di cuenta, el que aborrece todas esas cosas y tiene como propósito su aniquilación. En su forma definitiva, Aquí no solo consistía en las rocas locales que planeábamos incorporar en los cimientos del nuevo edificio, sino también en las termitas y bacterias locales y el oscuro montículo de abono que se formaba en el suelo del bosque debajo del viejo edificio, todos los ciclos de crecimiento y descomposición que operaban en este suelo, su poderoso tirón de vida… y también de muerte. (Este es un hecho poco romántico sobre el terreno que el Monumento a los Veteranos de Vietnam no pasa por alto). No, esto no era necesariamente algo que quisieras abrazar con demasiada fuerza.

De hecho, era algo que querías frustrar, desafiar, aunque lo halagaras con detalles arquitectónicos románticos como cimientos de piedra. “La naturaleza es difícil de vencer”, leemos en Walden, entre todos los lugares, “pero hay que vencerla”. Éste, según Le Corbusier, es el primer principio y propósito de la arquitectura: desafiar al tiempo y la decadencia. Eso, y arrebatarle a la naturaleza un espacio para albergar todas esas cosas que valoramos (libros, conversación, matrimonio) para las que la naturaleza no tiene lugar ni uso. Una buena base, esos tres pies y medio de hormigón interpuestos entre mí y el suelo húmedo y hambriento, es como empezamos.

Pero esto es sólo el comienzo. Porque incluso con los tres pies y medio de hormigón, Joe y Jenks estaban convencidos de que los cimientos de mi edificio se derrumbarían a menos que se hiciera algo con la unión de la estructura de madera con los pies de piedra. Cuando le planteé este problema a Charlie por primera vez, poco después de que Joe lo planteara, él había sugerido que simplemente podíamos remojar la veta final del abeto en un balde de Cuprinol, nada del otro mundo. Más tarde, cuando le dije que Jenks insistía en utilizar postes tratados a presión, Charlie pareció desconcertado y algo reacio. Charlie sabía perfectamente que el código prohibía que la madera sin tratar se acercara a menos de veinte centímetros del suelo; simplemente había pensado que las propias rocas proporcionarían ese margen. Era una cuestión de perspectiva: para Charlie, las rocas eran parte de los cimientos; para Jenks, eran parte del suelo.

Charlie odiaba la idea de optar por la madera tratada a presión. Los postes de las esquinas ocupaban un lugar destacado en su diseño, y la madera tratada a presión es un material feo. La mayor parte de la madera utilizada en el proceso es de inferior calidad, normalmente de una especie poco atractiva como el pino amarillo del sur, que tiene tendencia a “agrietar” o agrietarse a lo largo de su veta suelta y desigual. El baño químico en el que se sumerge la madera también le da un tono artificial de verde que es prácticamente imposible de eliminar u ocultar. Le pregunté si podía cambiar a secuoya o cedro, como había sugerido Joe. Supuso que el coste sería prohibitivo (y tenía razón: los postes de secuoya de seis por diez habrían costado 280 dólares cada uno, el cedro no mucho menos) y, de todos modos, esas especies parecían demasiado exóticas para mi cabaña. El abeto puede que proceda del noroeste, dijo Charlie, pero se utilizaba tan comúnmente en Nueva Inglaterra que era un material de construcción autóctono. En otras palabras, otro asunto de aquí y allá. No pensé que quisiera mencionarle esta línea de lógica a Joe.

Charlie dijo que necesitaba unos días para encontrar una alternativa. Mientras tanto, Joe y yo seguimos adelante con los cimientos. Pasamos parte de un domingo recolectando rocas aptas de los alrededores de la propiedad. No es de extrañar que el terreno ofreciera un rico campo de candidatos, y sopesamos cuidadosamente las dimensiones, el color y la geología de varias docenas, teniendo en cuenta una desventaja basada en la proximidad de una roca determinada al sitio. Un pie cúbico de granito pesa aproximadamente 150 libras, por lo que una roca que se encuentra a más de, digamos, cien metros de los cimientos realmente tenía que ser hermosa para ser considerada seriamente. En una hora habíamos llevado con carretilla o rodando media docena de rocas prometedoras al sitio, la mayoría de ellas especímenes planos de granito o gneis de aproximadamente un metro de ancho y al menos dieciocho pulgadas de profundidad; cualquier cosa más pequeña, decidimos, parecería insignificante debajo de los grandes postes. Evitamos el esquisto o la pizarra, rocas que tienen más probabilidades de agrietarse bajo presión, y aunque encontramos algunas piedras calizas y mármoles bonitos, no parecían autóctonos, así que los dejamos pasar. En poco tiempo me convertí en un conocedor de la piedra local y pude ver que la roca de Cornualles tenía un aspecto particular. Su piel era de un gris verdoso moteado y sus formas eran suavemente redondeadas, con todas las agudezas erosionadas. Así que estas cualidades se convirtieron en parte de nuestro ideal.

Joe había conseguido pedir prestado un martillo perforador a un paisajista para el que trabajaba, y la herramienta, que en realidad es un taladro de alta potencia, facilitó sorprendentemente el trabajo de perforar agujeros de media pulgada en las rocas para los clavos. El taladro era del tamaño de una viola y lo suficientemente pesado como para que se necesitaran dos manos, y lo ideal sería una gran barriga, para sostenerlo con firmeza, como un martillo neumático. Nos turnábamos, uno de nosotros manejaba el taladro, el otro un cubo de agua, que se usaba para disipar el calor generado por la broca al perforar la roca y para sacar el polvo fino de piedra que se acumulaba en la cavidad cada vez más profunda. La broca emitía un grito terrible al comérsela, pero el granito cedía fácilmente, casi como si fuera un diente.

Ahora las rocas parecían gemas monstruosas; ensartadas en un cable de acero, harían un collar para un cíclope. Las colocamos en mortero, vertiendo cucharadas de barro gris acero sobre los pilares para formar un asiento a medida debajo de cada roca. Hicimos falta los dos para levantar una roca sobre su varilla de acero, luchando por alinear el pequeño orificio con el pasador aún más pequeño, un proceso no muy diferente a enhebrar una aguja de 160 kilos. El peso de las rocas podría haber arrugado fácilmente el acero, así que antes de poder empezar a bajar una roca sobre su pasador teníamos que colocar la abertura exactamente sobre ella, mirando a través del orificio en la roca, como si fuera la lente de un microscopio, hasta que la diminuta punta metálica apareciera a la vista. Mientras luchábamos por reconciliar a estas bestias rudas con su nuevo e improbable propósito, la ordenada mesa de dibujo de Cambridge donde las bases de piedra habían tenido su concepción inmaculada parecía estar a un mundo o dos de distancia. ¿Charlie tenía alguna idea de lo que implicaba hacer que estas bases funcionaran realmente? Por primera vez (pero no la última), pude sumarme a la diatriba de Joe contra la profesión de arquitecto con cierto entusiasmo.

Después de haber asegurado nuestras rocas a sus clavijas con tuercas, quedaban dos agujeros más por perforar en cada roca, para anclar los pasadores que mantendrían los postes en su lugar, evitando cualquier movimiento lateral o “corte”. Ahora la ubicación de cada agujero se volvió aún más crítica, así que medimos nuestras diagonales una vez más para asegurarnos de que estábamos en escuadra. A continuación, cortamos un trozo corto de varilla de acero para cada agujero, en el que apretamos un poco de Rockite, un mortero de la era espacial que Joe afirmó que formaría una unión más fuerte incluso que el granito mismo; una vez que el material se asentara, supuestamente podría sostener un camión. El otro extremo de cada varilla lo deslizaríamos en un agujero perforado en la parte inferior de un poste.

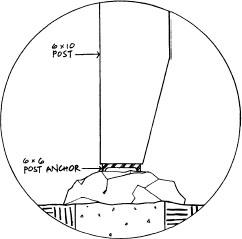

Ahora nuestras bases estaban listas para recibir sus postes, es decir, una vez que hubiéramos decidido una forma aceptable de unirlas. Charlie había vuelto con la idea de usar anclajes para postes: pequeñas plataformas de aluminio que se usan típicamente para proteger la estructura de madera de las terrazas de sus bases de concreto. Un anclaje para postes es como un zapato; eleva la madera aproximadamente una pulgada por encima del concreto para evitar que se moje la fibra de los extremos. Dado que los anclajes para postes se usan comúnmente para unir madera común al concreto, pensamos que el precedente podría ayudar a persuadir a Jenks para que aceptara el paradigma de Charlie para las bases (en el que las rocas se consideran parte de la base en lugar del suelo) y dejara de lado su insistencia en la madera tratada a presión. El único problema fue que no pudimos encontrar ningún fabricante que hiciera anclajes para postes lo suficientemente grandes como para acomodar un poste de seis por diez. Los más grandes que pudimos encontrar eran de seis por seis.

Primero, Charlie sugirió que hiciéramos anclajes a medida, una idea que me negué a considerar seriamente. Ya me habían sorprendido los presupuestos que me habían dado los aserraderos por el abeto de “apariencia” que Charlie había especificado para mis postes (80 dólares cada uno; necesitaba ocho), y le dije que no estaba dispuesto a contratar los servicios de una fundición de metales para la construcción de una cabaña. Un día o dos después, me envió por fax un boceto en el que proponía que recortáramos los extremos de nuestros postes en ángulo para que pudieran acomodar anclajes de seis por seis, de la siguiente manera:

Debajo del dibujo había una nota garabateada: “¿Qué tal si usamos zapatos de tacón alto para nuestros puestos, en lugar de botas de trabajo? Me gusta un poco”. A mí no me gustó. Me parecieron patas de cerdo, incongruentemente femeninas y demasiado delicadas para el peso que tenían que soportar. Me pareció que las bases se estaban volviendo demasiado elegantes, demasiado cuidadosas. Te hacían pensar en muebles, cuyas patas tradicionalmente se estrechan a medida que se acercan al suelo en un gesto de refinamiento. En un edificio, que creo que es mucho más formal en cuanto a cómo hace llegar su peso al suelo, el mismo gesto parecía demasiado inteligente, incluso ligeramente irónico.

Entonces se me ocurrió una idea propia. ¿Por qué no podíamos simplemente colocar una pieza delgada de madera tratada a presión entre la veta final del poste y la superficie de la roca? Si esta plataforma de madera tuviera la misma huella que los postes (una sección de diez pulgadas de un tablón de dos por seis, digamos), apenas sería visible, especialmente después de que la madera hubiera envejecido. Podríamos vendérsela a Jenks con la teoría de que no era diferente de los umbrales tratados a presión que los constructores suelen interponer entre los marcos de madera ordinarios y la parte superior de una nueva base. Aparte del hecho de que a nadie más se le había ocurrido la idea, lo que me hizo sospechar que tenía algún defecto oculto, mi miniumbral tratado a presión parecía una solución viable y barata. Entonces, ¿qué había pasado por alto?

Primero probé la idea con Joe, a quien le encantó. Incluso utilizó uno de sus preciados clichés laborales para la ocasión: “Mike, eres un genio con J”. Y me sentí como si quisiera felicitarme a mí mismo, ya que era posiblemente la idea más empírica y práctica que había tenido en mi vida. Sin embargo, Charlie se mostró bastante menos entusiasmado. Mi solución funcionaría bien, admitió, pero era poco elegante.

—Vamos, Charlie, estamos hablando de un pequeño detalle. Nadie se dará cuenta, excepto tú, tal vez.

“No puedo evitarlo”, se quejó. “Soy un microarquitecto. Estos ‘pequeños’ detalles lo son todo”.

Pero Charlie comprendió que había llegado el momento de llegar a un acuerdo. Tuvo que admitir que mi solución era mucho mejor que los postes tratados a presión y se ofreció a llamar a Jenks para explicarle por qué las rocas debían considerarse parte de la base y mis zapatos tratados a presión como umbrales de base tradicionales.

Jenks lo compró. Por fin despegamos.

Un metro y medio de hormigón, tres varillas de acero roscadas, unas cuantas cucharadas de mortero, una piedra de granito, una tuerca para rueda, dos toques de Rockite y ahora un par de zapatos tratados a presión: la base de roca “rústica” de mi cabaña se había complicado desde que Charlie la concibió por primera vez. Mientras Joe y yo trabajábamos en las losas tratadas a presión, taladrándolas y luego asentándolas sobre sus propias capas de mortero, pensé en cuánto esfuerzo, ingenio y tecnología había hecho falta para lograr un efecto aparentemente tan simple y sin arte. Sin embargo, mirar las bases ahora era no tener idea de su complejidad: aquí había cuatro rocas en un claro del bosque, dispuestas formando un rectángulo. Aparte de las losas de madera que se asentaban sobre ellas, la única pista de que no eran rocas comunes eran las incongruentes tuercas plateadas que las atornillaban al mundo.

Y, sin embargo, los cimientos no eran perfectos, al menos según la opinión de su arquitecto. Hasta ahora, todos los artificios y subterfugios empleados en su construcción habían sido invisibles, se habían mantenido entre bastidores o bajo tierra. Pero los zapatos tratados a presión prometían alterar ligeramente el aspecto de la cabaña, poner un pequeño freno a la “relación cómoda” entre los postes de las esquinas y el suelo. Los postes ya no serían descalzos. Sus nuevos zapatos constituían el primer compromiso visible del edificio con las exigencias de la construcción, la primera decadencia de la cabaña con respecto a su ideal de mesa de dibujo.

Al principio, esto me molestaba, pero después de un tiempo empecé a darme cuenta de que esos compromisos eran una parte inevitable del trabajo de construcción, si no, en cierto sentido, su esencia misma. El edificio que se niega a aceptar las contingencias de la regulación y la economía, del clima y el suelo, de la tecnología disponible y las habilidades de sus constructores, es un edificio que nunca se construye. Joe tiene una expresión que utiliza de vez en cuando, a menudo a la hora de terminar, cuando nos hemos detenido a revisar el trabajo del día o después de que ha decidido que algún trabajo de carpintería con el que ha estado luchando durante demasiado tiempo nunca va a ser perfecto, pero tendrá que conformarse. “Démoslo por bueno”, dice Joe. Parecía lo correcto para decir sobre los zapatos tratados a presión. No eran ideales, pero servirían. Mi edificio se había derrumbado.