Capítulo 5: Enmarcado

Los postes de las esquinas llegaron una mañana nevada de enero, cuatro banderas de plástico rojo ondeando en la parte trasera de una plataforma. Al principio me quedé perplejo. Había pedido ocho vigas de seis por diez, dos para cada esquina del edificio, no cuatro. Pero cuando el camión entró en marcha atrás en el camino de entrada, me di cuenta de que el aserradero simplemente había cortado vigas de seis pies en lugar de diez, y que me había dejado a mí que las cortara por la mitad. En realidad, no había ninguna diferencia, y sin embargo la había. Sin quererlo, el aserradero se había asegurado de que comprendiera que se trataba de árboles que me habían enviado desde Oregón, no solo un montón de madera.

El patio había enviado a dos hombres para ayudar a descargar. Un amigo mío también estaba allí y, después de tomarnos unos minutos para charlar un poco y prepararnos para la tarea, los cuatro bajamos uno de los grandes troncos de la plataforma y, con un gemido colectivo, lo subimos a nuestros hombros. Moviéndonos a un ritmo casi ceremonial, caminamos con los enormes troncos por la larga pendiente cubierta de nieve hasta el granero, donde Joe y yo teníamos la intención de trabajar en nuestro armazón en el interior hasta la primavera.

Siempre que más de dos personas llevan algo tan largo y pesado como estos maderos, es la persona más alta, y no necesariamente la más fuerte, la que termina cargando con la mayor carga, y resultó que esa persona era yo, por unos pocos centímetros de mala suerte. Uno de los muchachos del patio calculó que los maderos debían pesar fácilmente un cuarto de tonelada cada uno, y cuando sentí que mi parte de la carga (una cuarta parte de eso más la penalización por ser el más alto) se me clavaba en el pequeño hueso de la parte superior del hombro, comencé a dudar seriamente de si podría llegar hasta el granero. Después de un rato, lo único en lo que podía pensar era en cómo iba a mantenerme a salvo de los maderos que caían cuando mi hombro (¿o serían mis rodillas?) cediera. En un esfuerzo por evitar la calamidad, traté de imaginarme como portador del féretro en el funeral de un pariente excepcionalmente grande, y ensayé la vergüenza y el bochorno que seguirían si se me cayera mi parte de la carga. Esto funcionó; Llegamos sanos y salvos al granero.

Un trozo de abeto Douglas de seis metros de largo es algo impresionante de contemplar. Por su circunferencia y longitud parece más un árbol que madera, aunque es fácil entender por qué preferimos llamarlo así. Madera es una abstracción, un eufemismo, en realidad. Aunque esos troncos habían sido escuadrados y preparados en el aserradero, era imposible no tener conciencia de que eran árboles y no sentirme al menos un poco avergonzado por lo que les habían hecho por mi culpa. Simplemente con levantar el teléfono y hacer un pedido de “ocho trozos de tres metros de abeto Douglas de aspecto de seis por diez”, había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que era tan trascendental como rutinaria. Para completar mi pedido, se habían talado al menos dos abetos maduros, con capiteles verdes de un siglo de antigüedad, en un bosque en algún lugar de Oregón y luego se habían transportado en camión o por barco a un aserradero en un pueblo llamado McMinnville. Esto lo sabía por la etiqueta de cartón amarilla grapada a la veta. Allí los habían descortezado y, después de varias pasadas por una sierra y luego por una cepilladora, los habían transformado en losas de madera de color salmón que, después de un viaje en tren por todo el país, llegaron al suelo de este granero de Connecticut con un aspecto más que un poco abandonado.

Es difícil no sentirse sentimental ante piezas de madera tan majestuosas, especialmente hoy, cuando podemos apreciar la preciosidad de los árboles viejos más de lo que lo hacíamos antes. Una medida de esa preciosidad es el precio. Las cuatro vigas de mi granero cuestan más de 600 dólares, una cifra que parece exorbitante y, considerando lo que son o eran, insignificante al mismo tiempo. Dado que los postes de las esquinas serían un elemento llamativo del interior y del exterior del edificio, Charlie había especificado la madera de abeto “limpia” de la más alta calidad, es decir, sin nudos, que generalmente se encuentra solo en los troncos inferiores sin ramificaciones de los árboles más viejos. Es precisamente el destino de esos abetos de Douglas, y de las criaturas cuyo hábitat depende de ellos, por lo que los leñadores y los ecologistas han estado luchando en el noroeste del Pacífico, una lucha que ya ha cerrado cientos de aserraderos como el de McMinnville.

Aunque no me arrepentía de haberme llevado un par de estos árboles, tengo que decir que lo que sabía sobre ellos y lo que vi frente a mí me hizo reflexionar, intensificando la sensación de ocasión que acompañaba mis planes para ellos. Pasaría un tiempo antes de que me sintiera cómodo colocando una hoja de sierra o un cincel en estas vigas. Uno no podía evitar sentirse responsable por trozos de madera como este, y arriesgarse a cometer un error (aprender de ellos, que es después de todo lo que me propuse hacer) parecía casi inconcebible, un sacrificio de algo que ya había sido sacrificado una vez.

Si la tonelada de madera que se encuentra en el suelo de mi granero hubiera sido una pila equivalente de tablones de dos por cuatro, dudo que se me hubiera ocurrido alguna de estas cosas. Por un lado, la “madera dimensional” común y corriente, como se la llama, representa otro orden de abstracción del bosque. Se necesita un ejercicio más extenuante de imaginación para ver el árbol en el tablón de dos por cuatro. Por otro lado, los tipos de árboles que se suelen utilizar para producir tablones de dos por cuatro no son los tipos de árboles que nadie echa de menos. En la mayoría de los casos, estos árboles son ejemplares jóvenes y delgados cosechados en granjas industriales de árboles en lugar de en bosques.

Pero los tablones de dos por cuatro no eran una opción para la estructura de mi edificio, a pesar de que Joe y yo los usaríamos en gran cantidad en otras partes de su construcción. Charlie había especificado vigas grandes porque nuestra idea original del edificio, como una especie de cabaña primitiva excavada en el bosque, era impensable sin ellas. La cabaña arquetípica consiste en cuatro postes de esquina sustanciales (árboles reales, en algunos relatos) rematados por un frontón hecho de vigas solo un poco menos sustanciales. La construcción de una cabaña debe recordar al bosque del que surge, y eso se logra más fácilmente con vigas de seis por diez que con palos de lo que los carpinteros llaman “dos por”. *

La cabaña primitiva es un mito, en realidad, una historia sobre los orígenes de la arquitectura en el estado de naturaleza. Según cuenta la historia, la arquitectura fue dada al hombre por el bosque, que le enseñó a construir un refugio con cuatro árboles, uno en cada esquina, coronados por pares de ramas que se inclinaban unas hacia otras como vigas. Como muchos mitos, éste es fantasioso, pero también, en cierto sentido, verdadero, pues la arquitectura tal como la conocemos es inimaginable sin el árbol. Frank Lloyd Wright, hablando de las primeras estructuras construidas por el hombre, escribió una vez que “los árboles debieron despertar su sentido de la forma”. Es el árbol el que nos dio la noción de columna y, al menos en Occidente, todo lo demás se basa en él. Incluso cuando los griegos pasaron de construir con madera a construir con piedra (después de haber despojado a su tierra de árboles), moldearon y dispusieron sus piedras imitando a los árboles: la arquitectura griega se basa en la construcción con postes y vigas de madera. Supongo que es concebible una arquitectura que ignore por completo los árboles, pero no sería nuestra arquitectura. Mucho después de que los bosques hayan desaparecido y la “madera” haya sido olvidada, nuestros edificios seguirán estando embrujados por los árboles.

Si la idea de una cabaña dictaba los grandes maderos con forma de árbol, los maderos a su vez dictaban el sistema de construcción del edificio. Sería una variación del sistema tradicional de postes y vigas, en el que la estructura de un edificio está formada por postes verticales grandes y generosamente espaciados unidos a vigas horizontales. Tradicionalmente, estas uniones eran del tipo conocido como mortaja y espiga: el extremo de cada viga se cincela para formar una forma saliente llamada espiga (de “lengüeta”) que se inserta en una muesca o mortaja correspondiente, tallada en el poste, y luego se mantiene en su lugar con clavijas de madera clavadas a través de los dos miembros. Hasta la década de 1830, cuando los carpinteros de Chicago inventaron el moderno “marco de globo”, en el que se unen piezas de madera relativamente ligeras con clavos, prácticamente todos los edificios construidos con madera tenían marcos de postes y vigas unidos con mortaja y espiga.

La unión tradicional de postes y vigas requiere un conjunto de habilidades especializadas que ya no poseen muchos carpinteros, por lo que parecía poco probable que Joe y yo intentáramos hacer una mortaja y espiga en nuestro armazón. Aprender a clavar un clavo de doce peniques de manera fiable prometía ser un desafío suficiente para al menos la mitad de este equipo de construcción. Evidentemente, asumiendo eso, Charlie había propuesto una alternativa a prueba de idiotas a una unión tradicional: sus planos de construcción exigían un “soporte para vigas” de acero en el punto donde los postes de las esquinas se unían a las vigas de cuatro por ocho que soportarían el piso. Un soporte para vigas es esencialmente un pequeño asiento de acero, o manguito, unido a una placa vertical; la placa se clava al poste y la viga horizontal se deja caer en el asiento y se mantiene en su lugar con clavos comunes. Dado que esta unión en particular quedaría oculta debajo del piso, probablemente no había ninguna buena razón para no usar un soporte para vigas.

Pero Joe no veía las cosas de esa manera. La tarde en que vio el colgador de vigas en el plano, me informó de manera tranquila pero firme que, sin importar lo que “el arquitecto” tuviera que decir al respecto, ningún edificio en el que él fuera a trabajar usaría un colgador de vigas para asegurar una junta tan importante. Para enfatizar el punto, golpeó ruidosamente con el dorso de su mano la sección del plano que causaba la ofensa mientras hablaba. Sospecho que Joe puede haberse sentido insultado por el plano, que había tomado la especificación de Charlie como una afrenta a su habilidad como carpintero. Traté de explicarle que obviamente Charlie había pensado en mi competencia, no en la suya. Eso podría ser, dijo Joe, pero el hecho era que el acero no era la forma adecuada de unir dos grandes elementos de madera, y él no estaba dispuesto a hacerlo.

La mayoría de los buenos carpinteros que he conocido sienten una profunda devoción por la madera y un desdén por el acero. Puede que el acero sea más fuerte que la madera, pero en la mente de muchos carpinteros (sobre todo de aquellos que se consideran defensores de una tradición que construyó una nación a partir de la madera y de casi nada más) el acero sigue siendo un material demasiado novedoso como para confiar plenamente en él. El acero representa el triunfo de la industria sobre la artesanía en la construcción, y una de las cosas que atrae a una persona a la carpintería hoy en día es que sigue siendo uno de los pocos refugios de la artesanía en una economía industrial.

Un carpintero como Joe tiende a pensar en sí mismo como un guardián del glorioso pasado de la madera, si no de su sagrado honor. No es que Joe sea un reaccionario en materia de materiales; su tiempo en el taller de carrocería le ha hecho trabajar con acero más cómodo que nueve de cada diez carpinteros. Pero ofendía su sentido del decoro unir un poste a una viga con un soporte para vigas comprado en la ferretería, no cuando la aplicación de una técnica probada por el tiempo podía producir una unión que no sólo sería más acorde, sino que probablemente también duraría más. El hecho de que nadie viera nunca nuestra unión era irrelevante. “Eso no importa, lo sabremos”, dijo Joe después de que yo hiciera un argumento en ese sentido para ceñirme a las especificaciones de Charlie. Yo seguía considerando los planos de construcción como canónicos, un hábito mental que Joe parecía decidido a romper. Se estaba gestando una contienda por la autoridad, y parecía que yo era el terreno en el que se iba a librar.

Lo que Joe propuso que usáramos en lugar del colgador de vigas de Charlie no era, estrictamente hablando, una verdadera unión de mortaja y espiga. Dado que las dimensiones de la viga (cuatro por ocho) eran considerablemente menores que las del poste, simplemente podíamos “dejar” que la viga entrara en una muesca de cuatro por ocho cincelada en el poste, como si toda la viga fuera una espiga. Luego aseguraríamos la unión con un perno, evidentemente un uso permitido del acero. Consulté con Charlie, quien amablemente me señaló que esto sería un montón de trabajo para un detalle que nadie vería nunca. Pero no tenía objeción, siempre y cuando nos aseguráramos de que cada viga tuviera al menos tres pulgadas de “mordida”, o agarre, en su poste. Así que salí y compré un juego de cinceles para madera económicos. Joe había ganado uno, para madera, pero también, como llegaría a entender, para él mismo.

Nuestro primer día de trabajo con madera, Joe apareció con un par de herramientas poco usuales: un juego de cinceles finos con mangos de fresno y una motosierra de aspecto bastante destartalado. La motosierra debía cortar los postes aproximadamente a la longitud adecuada; este sería el primer corte que se haría en nuestro abeto y, como yo temía que lo hiciera, Joe insistió en que lo hiciera yo.

Las motosierras me aterrorizan, una fobia que no considero irracional ni neurótica en absoluto. De hecho, es científica, se basa en las leyes de la probabilidad y en el hecho empírico de mi torpeza innata y mi prisa a la hora de tratar con el mundo físico. Tal como yo lo veo, sólo hay un número fijo de veces (incognoscible, pero ciertamente no muy grande) en las que puedo esperar utilizar una motosierra antes de convertirme en víctima de un accidente que me haga sangrar y que posiblemente ponga en peligro mi vida.

Aunque hubiera sido apropiado quemar una de esas veces mientras hacía los postes para mi cabaña, eso no significaba que me sintiera feliz por ello. Sin embargo, no había forma de rechazar la motosierra que Joe me ofrecía sin sufrir una pérdida de prestigio. Aunque Joe no es un macho dominante, un clima masculino se cierne sobre todas las obras de construcción, y parece inspirar a ciertas herramientas en particular, generalmente las que son más ruidosas, más peligrosas y más dramáticas en su impacto mundano. Eso coloca a la motosierra en un lugar destacado. Joe y yo no compartíamos la ilusión de que yo tuviera la menor idea de lo que estaba haciendo como carpintero, pero habría sido un error agravar mi ignorancia con una falta de coraje desde el principio. Así que, esforzándome valientemente por mantener la indiferencia, tomé la motosierra de Joe, tiré de su cuerda de arranque y la agarré fuerte mientras la máquina saltaba amenazadoramente a la vida.

Cortar las vigas de abeto resultó inesperadamente fácil, probablemente porque no había imperfecciones en la madera, ni nudos ni corteza que frustraran la hoja y provocaran su obstinación. El morro de la sierra se movía como un cuchillo a través de la madera blanda y cheddar, y su aullido de gasolina, ensordecedor en interiores, era la única evidencia de esfuerzo o resistencia. Por primera vez, percibí el dulce y esquivo aroma del abeto Douglas recién cortado, un perfume extrañamente familiar que, sin embargo, me llevó más tiempo localizar. Pero allí estaba: maní tostado y azúcar hilado caliente, los aromas veraniegos de la feria.

La motosierra nos dio cuatro postes de unos tres metros de largo cada uno; ahora teníamos que cortarlos exactamente a la longitud con una sierra circular y luego marcar la ubicación de las muescas. Sin embargo, estas medidas particulares no se mostraban en los planos, ya que no se podían determinar sin tener en cuenta ciertas particularidades del lugar. Para llegar a la longitud precisa de los postes, necesitábamos sumar la altura especificada de los muros (que en el plano se muestra como 2,55 m) a la distancia no especificada entre la parte superior de las bases de roca (cada una de las cuales era ligeramente diferente) y el suelo. Pero ¿dónde estaba exactamente el suelo? Charlie había dejado eso para que lo determináramos nosotros.

Normalmente, la altura del piso de un edificio se determina simplemente midiendo desde la parte superior de los cimientos. Pero debido a las diferencias entre las elevaciones de nuestras cuatro bases (debidas tanto a la pendiente del terreno como a las variaciones en el tamaño de las rocas), tuvimos que fijar la altura del piso en un punto hipotético en el espacio (básicamente, lo que se viera mejor) y luego medir hacia abajo desde allí hasta nuestras bases. Todas las demás mediciones en el edificio se basarían en las coordenadas de este plano imaginario.

¿Suena confuso? Lo era. “Estoy empezando a ver un patrón aquí”, murmuró Joe mientras caminábamos hacia el sitio para hacer nuestras mediciones de campo. Las bases estaban cubiertas con 30 centímetros de nieve. “Nada en este edificio es normal”.

De regreso al calor del granero, Joe y yo nos hicimos cargo de un poste, lo marcamos para medir su longitud (recordando restar 1½ para la base de madera tratada a presión sobre la que se apoyaría) y luego dibujamos a lápiz en su cara un rectángulo de 3½” por 7½” donde iría la muesca (para nuestra viga de cuatro por ocho). Yo estaba ansioso por comenzar con mi mortaja, pero Joe tenía una lección para el día que quería asegurarse de que tomara en serio: “Mide dos veces, corta una”. Tan simple como es, este es uno de los axiomas más importantes del carpintero, cuyo objetivo es evitar errores y el desperdicio de madera. Sin embargo, resultó ser uno que me costó cumplir, probablemente porque estaba tan acostumbrado a trabajar en un medio en el que la reelaboración del material no solo es posible, sino deseable. En realidad, “Deshacer escritura” es uno de los comandos de mi programa de procesamiento de textos, parte de toda una serie de opciones diseñadas expresamente para adaptarse a la prisa, la dejadez o las dudas de un escritor. Al no existir el comando “Deshacer aserrado”, el carpintero que comete un error tiende a pedir, en broma, el “tensor de madera”, una herramienta que, por supuesto, no existe. La irreversibilidad de una acción realizada en la madera es la forma en que el carpintero logra su paciencia y deliberación, su hábito de detenerse a repasar mentalmente todas las consecuencias de cualquier acción, para considerar plenamente las implicaciones, por ejemplo, de recortar el marco de una puerta el mes que viene de un corte hecho en una viga hoy. Eran hábitos mentales extraños, pero los había decidido aprender. Así que seguí a Joe hasta la puerta, caminando con dificultad de regreso a la nieve para volver a verificar nuestras medidas.

Cambiar una motosierra por un cincel es cambiar una forma de conocer un trozo de madera por otra. Aunque la motosierra te permite conocer ciertas propiedades generales (la dureza y la uniformidad de la madera, su aroma), el cincel revela información mucho más sutil. Algo tan sutil como la variación en la densidad relativa de dos anillos de crecimiento (el tipo de datos que cualquier máquina abrumaría) la punta biselada de la hoja de acero del cincel transmitirá con precisión al mango de fresno y, a través de este, a tu mano.

El cincel penetra en el cuerpo del abeto y, cuando está afilado, el material que encuentra allí se parece menos a la madera que a la pulpa densa. Cuando golpeé el mango con mi mazo de fresno, la hoja cortó fácilmente sus capas de color salmón, levantando una nube de virutas rizadas que casi esperaba que estuvieran húmedas al tacto. Ante una hoja bien afilada, la sustancia de un trozo de abeto Douglas transparente cede casi como si fuera una losa de atún. A medida que el cincel se desliza por la piel exterior muerta de la madera, la madera se ilumina y se colorea, parece más viva.

Una vez que me sentí cómodo con la herramienta, trabajar el abeto se convirtió en algo completamente placentero, más un pasatiempo que una tarea. Hacer mortajas requiere una atractiva combinación de atención y despreocupación, manteniendo una parte de la mente ocupada mientras que el resto se deja libre para vagar. También contaba a su favor el hecho de que el cincel era una herramienta que no podía matarme fácilmente, sin importar lo mal que lo manejara. Al haber sido utilizado para el mismo propósito durante unos miles de años, el cincel se siente supremamente bien adaptado a su tarea. Su hoja tiene dos caras diferentes: una biselada en un ángulo de cuarenta y cinco grados, la otra recta. La primera quiere cavar profundamente en la sustancia de la madera, la segunda se desliza más suavemente a lo largo de su veta, raspando rizos de abeto lo suficientemente finos como para dejar pasar la luz a través de ellos. Al girar el mango de la herramienta en la mano, puede regular cuidadosamente la cantidad de madera que quita la hoja, hundiendo o raspando dependiendo de qué tan cerca de los bordes de la muesca esté trabajando. El desafío es ceñirse a los contornos que has dibujado, teniendo cuidado de no hacer la muesca más grande de lo que es absolutamente necesario, para garantizar un ajuste perfecto. Así que cada pocos minutos probaba la muesca insertando un trozo sobrante de madera de cuatro por ocho, que servía como suplente para la viga.

Después de un poco de práctica, la herramienta empezó a sentirse ligera y viva en mis manos, casi como si supiera lo que se suponía que debía hacer. Lo cual, en cierto sentido, era así. Como cualquier buena herramienta manual, pero especialmente una que ha sido perfeccionada a lo largo de los siglos, un cincel bien hecho contiene en su diseño una riqueza de experiencia de la que pueden sacar partido las manos de un usuario receptivo. Trabajar correctamente con una herramienta de este tipo despierta esa experiencia, ese conocimiento particular de la madera; al mismo tiempo, ayuda a preservarlo. Cuando el cincelado iba particularmente bien, me recordaba lo que es trabajar con un animal excepcionalmente bien adiestrado; si prestaba suficiente atención a lo que quería hacer, incluso dejaba que me guiara un poco, el cincel tenía cosas que enseñarme.

Después de que Thoreau talara los pinos para la estructura de su cabaña en Walden, cortó y entallaba él mismo los troncos, un proceso —una intimidad, a juzgar por su relato— que, según él, había enderezado de algún modo su relación con los árboles caídos. “Antes de hacerlo, era más amigo que enemigo del pino”, escribió, “aunque había talado algunos de ellos, al haberme familiarizado mejor con él”. Yo solía pensar que esta era una racionalización demasiado conveniente para el hecho de que Thoreau hubiera hecho algo que, en circunstancias normales, habría deplorado. Después de todo, se trata del mismo Thoreau que una vez compuso una elegía para un pino talado por un leñador (“¿Por qué la campana del pueblo no suena a campanazo?”). Ahora debemos creer que el cuidado que ha tenido al cortar estos pinos, el propósito para el que los ha destinado y el conocimiento que han proporcionado son suficientes para compensar el sacrificio. Sin embargo, la idea ya no parecía egoísta o loca, como a veces parecen los argumentos de Thoreau. Fue el trabajo lo que permitió adquirir este conocimiento íntimo, cuyo precio ineludible es la muerte de un árbol. Aunque probablemente sea un error pensar que sólo el trabajador manual, con sus herramientas tradicionales, obtiene un conocimiento tan íntimo de los árboles; el leñador que trabaja con su ruidosa motosierra también conoce los árboles, sólo que sabe cosas diferentes sobre ellos. Sin embargo, ambos llegan a conocer el árbol mejor que sus admiradores más distantes.

Mi propio conocimiento del abeto Douglas se debió tanto a la charla inconexa de mi compañero de cincelado (el ritmo y la tranquilidad del trabajo, que tienen mucho en común con el tallado, son ideales para la conversación) como al tintineo de mi cincel. A juzgar por el número de anillos de crecimiento, determiné que en la sección en la que estaba trabajando estaban representados setenta y cinco años de vida del árbol; sin embargo, el árbol tenía que ser aún más viejo, ya que la sección no contenía ni su anillo más interno ni el más externo. A medida que cincelaba hasta una profundidad de tres pulgadas, disminuyendo la velocidad a medida que me acercaba a mi objetivo, noté que los anillos no estaban espaciados uniformemente. Los más internos eran tan gruesos como mi dedo, y se estrechaban a medida que se alejaban del centro, hasta que eran tan delgados que apenas se podían distinguir. Según Joe, esto indicaba que el árbol probablemente había comenzado su vida al aire libre, lo que le permitió crecer rápidamente durante sus primeros años. Sin embargo, a medida que el bosque crecía a su alrededor, la luz del sol se fue haciendo cada vez más escasa y el crecimiento del árbol se hizo más lento. El patrón sugería que mi abeto probablemente era un árbol secundario y que podría haber sido plantado en el lugar de una tala rasa.

También noté que cada anillo estaba formado por dos capas distintas: anillos de madera densos de color marrón rojizo alternados con otros más suaves y de un tono amarillo rosado. Joe explicó que un abeto desarrolla dos tipos distintos de crecimiento cada año. Parece que el árbol crece muy rápidamente en primavera, formando una capa ancha y porosa de cambium para acelerar el paso del agua y los nutrientes a su oleada de hojas nuevas. El crecimiento se ralentiza en verano y el árbol añade una capa más fina de madera dura, cuyo principal objetivo es fortalecer el tronco. El abeto es conocido por desarrollar una proporción constantemente alta de madera de verano fuerte y densa, que es lo que lo convierte en una madera estructural tan buena. Mientras cincelaba, podía sentir la diferencia entre la madera de primavera y la de verano como un ligero cambio en la resistencia.

Mientras trabajábamos en nuestras respectivas muescas, Joe y yo pasábamos el tiempo hablando de las complejidades de la construcción con postes y vigas. Las uniones que estábamos haciendo eran relativamente sencillas (no había colas de milano ni espigas verdaderas de las que preocuparse), pero aun así, Joe tenía docenas de consejos, grandes y pequeños, que transmitir, la mayoría de ellos relacionados con la elección y el manejo de los cinceles y el comportamiento de la veta de la madera; se podía ver que, detrás de este proceso, se escondía una antigua e intrincada cultura de la carpintería. Pero por mucho que yo disfrutara haciendo mis muescas, me sentía un poco aliviado de que no hubiera muchas más que hacer. El trabajo avanzaba lentamente, su progreso se medía en fracciones de pulgada. Uno se preocupaba constantemente de traspasar los límites de su muesca, una transgresión que no se podía deshacer. Cuando vi cuánto tiempo nos llevaba hacer dos mortajas en un solo poste (una para sostener la viga del piso, otra para el dintel), la idea de erigir un edificio entero con este método (cortando las vigas, cincelando cientos de juntas mucho más elaboradas que las nuestras y luego levantando el marco todo a mano), bueno, todo esto ahora me parecía tan improbable como construir una pirámide.

Cuando me quejé de lo engorroso que resultaba hacer mortaja en comparación con unir con clavos un marco de dos por cuatro, Joe salió en defensa de la construcción con postes y vigas. Afirmó que los marcos de madera eran estructuralmente superiores a los modernos marcos de globos (y, de hecho, todavía quedan en pie en Europa marcos de postes y vigas de la Edad Media) y que hacían un uso más económico de la madera; las pasadas adicionales por la sierra necesarias para transformar un tronco en dos por cuatro desperdiciaban mucha más madera (en forma de serrín), por no hablar de energía.

Había cierta economía poética en la estructura de postes y vigas, en la forma en que parecía llevar la “naturaleza arbórea” de la madera al interior de un edificio. Los postes verticales actuaban como troncos, aprovechando la fuerza de las fibras de madera en compresión, mientras que las vigas horizontales actuaban como ramas, aprovechando su fuerza en tensión. Y, como me di cuenta la primera vez que encajamos una viga en su ranura, los dos miembros se trababan entre sí de una manera satisfactoria, como si fuera un nudo; en lugar de la unión superficial que se hacía con un clavo, la viga encajaba en el cuerpo del poste casi como si fuera una rama. Pero, dejando de lado la solidez y el sentimentalismo, me pareció que, más que cualquier otra cosa, era la dificultad y el misterio de la estructura tradicional lo que la hacía recomendable para Joe. Como no todo el mundo podía hacerlo, los que podían tenían derecho a un estatus especial.

Hasta la segunda mitad del siglo XIX, el carpintero, o el maestro de obras (por utilizar los dos términos con los que se conocía entonces a los carpinteros), poseía la autoridad cultural y el prestigio que tienen hoy los arquitectos. Dirigía el proceso de construcción de una casa desde el diseño hasta la finalización. Y la principal fuente de autoridad del maestro de obras era su experiencia en la forma de unir vigas de madera, ya que la carpintería era, sin duda, la operación más crítica y peligrosa en la construcción de un edificio. El estatus del carpintero nunca se ha recuperado del todo desde la invención de la estructura de globo, que sustituyó los postes, las vigas y las juntas mortajadas por montantes delgados, umbrales y viguetas que prácticamente cualquiera con un martillo podía unir con clavos baratos. Al insistir en que mortajaramos nuestras juntas, una decisión que inmediatamente me convirtió en su alumno y a él en su maestro, Joe estaba recuperando parte de la autoridad perdida del carpintero para sí mismo. Sin desafiar directamente a Charlie, había trasladado la construcción de mi edificio a una época anterior a la importancia de los arquitectos, cuando el carpintero era el soberano.

El cambio de la estructura de postes y vigas a la estructura de globos (denominada así por la ligereza aparentemente dudosa de la nueva estructura) marca un cambio importante no sólo en la historia de la construcción en madera, sino también en la práctica de la arquitectura, el trabajo de construcción e incluso, al parecer, en la forma en que la gente piensa sobre el espacio y el lugar. Porque entre los dos tipos de estructura hay un abismo de sensibilidad y tecnología. Esto es algo que mi edificio me ayudó a empezar a apreciar, ya que su estructura era un híbrido que me familiarizó con ambas tradiciones. Después de que Joe y yo hubiéramos levantado los postes de las esquinas delanteras sobre sus pies de piedra y luego colocado las vigas del piso en sus muescas, cambiamos los cinceles por martillos y clavos. El piso, el “muro de rodilla” de dieciocho pulgadas en el medio del edificio donde descendía con el plano del suelo, y las secciones inferiores de sus paredes de los extremos iban a enmarcarse con los convencionales listones de dos por cuatro y seis, de la misma manera que se han enmarcado la mayoría de las estructuras de madera desde aproximadamente 1850.

Ahora que empezábamos a usar martillos en lugar de cinceles, me sentía como si estuviera de nuevo en un terreno al menos semifamiliar. Pero la primera mañana de enmarcado del piso, noté que Joe me observaba de cerca mientras yo clavaba clavos, claramente sopesando si interrumpir o no.

“¿Puedo mostrarte una mejor manera de hacerlo?”

—¿Qué? ¿Martillar un clavo? —No lo podía creer, y después, cuando me explicó lo que estaba haciendo mal, me sentí abatido: resultó que ni siquiera sabía cómo se blandía correctamente un martillo. Parecía que sujetaba el lado del martillo con el pulgar, una forma de agarre que obligaba a mi muñeca a aplicar la mayor parte de la fuerza necesaria para clavar el clavo. Joe se acercó y movió mi pulgar hacia abajo alrededor del mango del martillo. Ahora, cuando bajé el martillo, sentí una ligera pérdida de control, pero una ganancia sustancial de potencia, porque de repente la herramienta se había convertido en una extensión de todo mi brazo y no solo de mi mano. Joe nunca lo dijo, pero yo había estado sosteniendo mi martillo como si fuera una raqueta de tenis preparada para un revés, una comprensión que me calentó las mejillas de vergüenza. Una vez que corregí mi agarre, descubrí que podía clavar un clavo grande de diez peniques en un trozo de madera de dos porciones con la mitad de golpes que antes (sin embargo, esto seguía siendo el doble de los que necesitaba Joe), y el proceso de enmarcar avanzó rápidamente.

No fue difícil ver por qué el enmarcado con globos se había puesto de moda. Mientras que antes nos había llevado a los dos levantar y manipular los postes y las vigas para colocarlos en su posición, un proceso similar a poner el tronco de un árbol sobre una moneda de diez centavos (la moneda de diez centavos aquí es el clavo que sobresale de la roca a través de la almohadilla tratada a presión), yo pude enmarcar la mayor parte del piso y toda la pared inferior por mí mismo en mucho menos tiempo del que me había llevado hacer un par de muescas con un cincel. Tan pronto como adquirí la habilidad de clavar en ángulo (clavar en ángulo a través de la punta de un montante o viga y luego en una viga), el trabajo simplemente voló. Solo después de luchar con postes de seis por diez se puede entender cómo los carpinteros pudieron haber pensado en los montantes de dos por cuatro como “palos”; en comparación, estos parecían tan livianos y fáciles de manejar como palillos de dientes. Casi sin mirar, pude escoger un tablón de dos por cuatro de la pila (eran más o menos intercambiables), marcarlo para determinar su longitud, cortarlo y clavarlo en su lugar, todo yo solo.

Aunque esta madera también era abeto Douglas, yo apenas era consciente de ello y tal vez no lo hubiera notado si en el patio se hubieran metido algunos trozos de abeto o pino. El enmarcado de globos no te familiariza con las particularidades de la madera como lo hace el enmarcado de postes y vigas, y es fácil olvidar que estás trabajando con árboles. Lo que te preocupa es la geometría (con tantos elementos más que mantener a escuadra) en lugar de las idiosincrasias de la madera. En este sentido, el enmarcado de dos por cuatro es un tipo de trabajo más abstracto que el enmarcado de madera, con un ritmo industrial que da mucha más importancia a la tarea repetitiva y a la parte intercambiable. Por eso, un aficionado como yo podría enmarcar un muro de dos metros en una tarde sin ayuda de nadie.

Lo que yo estaba descubriendo mientras armaba mi pequeño edificio, lo había descubierto toda una cultura a mediados del siglo pasado. Los relatos contemporáneos sobre la nueva tecnología rebosan de una especie de vértigo ante las rápidas hazañas de construcción que de repente había hecho posibles: casas construidas en días, pueblos enteros que se alzaban en semanas. “Un hombre y un niño pueden ahora lograr los mismos resultados, con facilidad, que veinte hombres podían lograr con una estructura anticuada”, escribió un observador de Chicago en 1869. También había un escepticismo persistente, reflejado en el desdén con el término “estructura de globo”, ante la posibilidad de que una estructura que consistía en nada más sustancial que palos unidos con clavos pudiera realmente mantenerse en pie o durar. Qué idea revolucionaria e inquietante debe haber sido ésta; imagínese si los contratistas de hoy de repente comenzaran a construir casas con cartón. La gente pensaba que las nuevas estructuras parecían tan endebles como las cestas a las que se parecían.

Aunque todavía es una tecnología basada en la madera, la estructura de globo es un producto de la era de las máquinas: nunca se habría desarrollado de no ser por la invención del aserradero a vapor (que aseguraba un suministro constante de madera de dimensiones uniformes) y los clavos fabricados. Antes de 1830, aproximadamente, los clavos se forjaban a mano, lo que los hacía demasiado valiosos para ser utilizados en las cantidades que requería una estructura de globo. Fue la revolución industrial la que, al convertir los clavos en un producto barato y los árboles en madera, preparó el terreno para esta nueva y radical forma de construir un edificio.

Pero si la máquina hizo posible la construcción con armazón de globo, fue, más que nada, la ecología de las Grandes Llanuras la que la hizo necesaria. En los días anteriores al ferrocarril, la construcción con armazón de madera dependía de un suministro abundante de árboles demasiado grandes para ser transportados a grandes distancias. En la mayoría de los lugares, la construcción con madera había sido esencialmente un proceso local de trasladar el bosque nativo a las diversas formas de vivienda. Pero tan pronto como la frontera estadounidense se deslizó al oeste de Chicago, los pioneros se encontraron por primera vez tratando de colonizar una pradera en lugar de un bosque. Fue el desarrollo de la construcción con armazón de globo, con sus materiales fácilmente transportables, lo que abrió un ecosistema de este tipo a la colonización. La traducción del bosque a la vivienda ahora podía tener lugar a nivel nacional en lugar de local, con Chicago desempeñando el papel de intermediario, aserrando madera del bosque del norte y enviándola a las llanuras sin árboles. Chicago, y la construcción con armazón de globo, habían transformado el árbol en madera aserrada.

Como un par de hombres podían ensamblar una de las nuevas estructuras sin el esfuerzo colectivo ni las habilidades especializadas necesarias para levantar una estructura de madera, una familia pionera podía construir una casa prácticamente en cualquier lugar que quisiera. En comparación, la tecnología de la estructura de madera (comunitaria y jerárquica por naturaleza) se había adaptado perfectamente a las comunidades religiosas unidas que se habían asentado en el este boscoso. Desde esta perspectiva, el nuevo método de construcción añadió una poderosa fuerza centrífuga (y una fuerza a favor del individualismo) a la colonización del oeste americano.

La estructura de ballesta también contribuyó a marcar el comienzo de una revolución arquitectónica que transformaría tanto la casa como el paisaje americanos. La construcción con postes y vigas había sido un método de construcción inherentemente conservador, sobre todo por la gran cantidad de personas que requería y el considerable peligro que implicaba. En Common Landscape of America, el historiador John Stilgoe explica que todo constructor de graneros o de casas con estructura de madera “que disponía los subconjuntos alrededor del suelo de su granero sabía que sus vecinos dedicarían un día a colocarlos en su posición. Por lo tanto, era imperativo que planificara una [estructura] que fuera inmediatamente familiar para todos, porque nadie tenía tiempo para hablar de una construcción desconocida”. Dado que los diseños tradicionales eran bastante peligrosos, tenía sentido que los constructores evitaran los novedosos, un imperativo que produjo una arquitectura tan inflexible, cuadrada y rígidamente euclidiana como la propia estructura de postes y vigas. Como escribe Stilgoe, “levantar una estructura extraña era tentar al destino”.

No así la estructura de globo. Este nuevo método radical de cortar y unir árboles permitió a los estadounidenses de mediados de siglo abrir de par en par sus cajas de postes y vigas y dejar entrar el aire fresco de la originalidad arquitectónica en sus casas. Pero, tanto como la nueva tecnología, fue la nueva forma de trabajar que hizo posible (un trabajo que se aprende fácilmente y es comparativamente seguro) lo que cambió tanto la apariencia como la planta de la casa estadounidense. El constructor de casas ya no necesitaba depender de la voluntad de sus vecinos de arriesgar el cuello para levantar la estructura de su casa; ahora podía contratar a uno o dos trabajadores y rápidamente colocar cualquiera de los innumerables diseños, en una desconcertante gama de estilos, que se popularizaban en los nuevos “libros de patrones”, muchos de los cuales se convirtieron en superventas.

Al leer sobre este cambio radical, justo cuando yo mismo estaba pasando del rigor de los postes y vigas a la relativa facilidad de los armazones de globos, empecé a entender algunas de las líneas de fuerza que vinculan el arte de la arquitectura con el oficio de la construcción. Vi cómo en una pared con armazón de globos podía colocar fácilmente una ventana o una puerta, un separador de ambientes o un soporte estructural, prácticamente en cualquier lugar que quisiera; la sintaxis rígida de los armazones de madera que insistía en un poste pesado cada dos o tres metros había sido derogada, y las habilidades especializadas del carpintero de repente contaban menos que las del arquitecto. Fue la facilidad y flexibilidad de este nuevo armazón lo que permitió que florecieran mil flores arquitectónicas en la segunda mitad del siglo XIX, y finalmente hizo posible construir el tipo de espacio americano aireado y dinámico que Thoreau había profetizado cuando soñó con una casa “abierta y manifiesta como un nido de pájaros”, un espacio que por fin pudiera dar cabida a la expansividad del carácter americano, siendo menos como una caja que, bueno, como un globo.

La primera estructura con armazón de globo del mundo fue la iglesia católica de Santa María en Chicago, erigida por tres hombres en tres meses en el año 1833. La rapidez y la conveniencia parecen haber sido las fuerzas motrices. Aunque en esa época vivían menos de mil personas en Chicago, la ciudad en expansión ya se estaba quedando sin árboles grandes adecuados para la construcción de armazones de madera. Sin embargo, tenía aserraderos a vapor y los troncos se podían transportar flotando a lo largo del lago Michigan desde los vastos bosques de pino blanco de Michigan y Wisconsin. El nuevo método de construcción, que durante muchos años se denominó “construcción de Chicago”, permitió que la ciudad se construyera, si no en un día, al menos en algo menos de un año. Nadie, en ningún lugar, había visto nada parecido antes, una ciudad entera construida con el frenesí y la prisa de un campamento.

La iglesia de Santa María fue demolida mucho antes de que nadie tuviera la oportunidad de reconocer su importancia histórica. Es una pena, pero es más o menos lo que cabría esperar de una época cuya mirada estaba fijada en el futuro más que en el pasado, así como de un sistema de construcción que hacía de la velocidad una virtud no solo de la impermanencia. Las estructuras de globos no son el material de los monumentos.

Pero fueron precisamente estas cualidades las que hicieron que los estadounidenses se decantaran por la nueva estructura, que la adoptaron rápidamente y todavía dependen de ella, con algunas modificaciones, para construir la gran mayoría de sus casas. La estructura de armazón de globo parece responder a nuestros anhelos de libertad y movilidad, a nuestra tendencia a empezar de nuevo cuando una casa, una ciudad o un matrimonio ya no parecen encajar. Para un pueblo que se muda de casa tan a menudo como nosotros (normalmente una docena de veces en la vida) y le gusta remodelar cada casa a lo largo del camino, una estructura de armazón de globo es lo más lógico de construir, ya que no sólo es rápida y barata, sino también fácil de modificar.

J. B. Jackson, el cronista del paisaje vernáculo de Estados Unidos, escribió una vez que “una casa es en muchos sentidos un microcosmos del paisaje; el paisaje explica la casa”. Cuando me encontré por primera vez con esta observación un tanto gnómica, habíamos comprado nuestra casa recientemente y no podía ver cómo podría aplicarse la hipótesis de Jackson. Como cientos de miles de casas estadounidenses construidas durante el último siglo, la nuestra era una casa de estructura de globo con orígenes en Chicago: una casa prefabricada de Sears, Roebuck, construida en 1929, que había sido seleccionada entre cientos de planos y estilos de un catálogo, enviada a Cornualles en un vagón de carga y luego ensamblada con clavos. Si el granjero hubiera construido su casa con piedra de campo, tal vez habría entendido el argumento de Jackson: sin duda, esta ladera rocosa explicaría esa casa. Pero ¿cómo podría este paisaje explicar una casa de estructura de globo comprada por correo?

Jackson relata una larga discusión en la historia de las casas estadounidenses entre una tradición del Viejo Mundo de construcción con piedra (promovida notablemente por Thomas Jefferson, quien deploró las casas de madera de mala calidad que los estadounidenses ya tenían la costumbre de construir) y una cultura de la madera más inquieta del Nuevo Mundo. A partir del Renacimiento, la construcción con piedra reemplazó a la estructura de madera en Europa (los franceses se refieren al auge inmobiliario de los siglos XVI y XVII como “la victoria de la piedra sobre la madera”), pero nunca se produjo una victoria de ese tipo en las colonias. Obviamente, la fácil disponibilidad de madera tiene mucho que ver con esto, pero incluso cuando los árboles escaseaban, como en las Grandes Llanuras, rápidamente descubrimos una manera de seguir construyendo con madera. Y en lugares donde el ladrillo o la piedra eran una opción, como lo había sido para el agricultor, la madera siguió teniendo un poderoso atractivo. En comparación con la piedra, la madera era más barata, más rápida y mucho más fácil de adaptar a las circunstancias cambiantes. Había optimismo en la madera.

Si el granjero que construyó mi casa hubiera pensado que se quedaría aquí más de unos pocos años, bien podría haber utilizado la piedra de campo que poseía en tanta abundancia. Pero haberlo hecho habría implicado una relación más feliz con la tierra de la que parece haber tenido, así como una visión más sombría de sus perspectivas en la vida. La misma ligereza e impermanencia de una estructura de globo puede haber representado para él una forma de esperanza. El granjero no tenía intención de echar raíces muy profundas en este suelo rocoso; ¿por qué debería hacerlo, cuando algo mejor estaba destinado a aparecer? Tan pronto como lo hiciera, se desharía de este lugar como de una crisálida, sin remordimientos. Uno no construye una crisálida con piedra de campo, ni siquiera con vigas pesadas unidas con mortajas y espigas. Un vagón de carga lleno de tablones de dos por cuatro y unos cuantos kilos de clavos serviría perfectamente.

Pensé en el granjero más de una vez aquella primavera mientras trabajábamos en la pesada estructura de madera de mi edificio. Pensé en la rapidez y facilidad con la que se habría ensamblado su estructura precortada, comprada por encargo; Joe y yo habíamos tardado varias semanas en enmarcar solo la parte delantera de la estructura. También pensé en la pregunta de J. B. Jackson, sobre cómo el mismo paisaje que “explicaba” el bungalow comprado por encargo del granjero también podía explicar un edificio tan diferente como mi cabaña de postes y vigas. Pero aunque ésta pudiera ser la misma tierra en la que había construido el granjero, ya no era exactamente el mismo paisaje.

Me pareció que incluso los propios postes implicaban un paisaje algo alejado del del granjero, que había dado la bienvenida a los mismos árboles (robles y nogales, pinos y cicuta) que él habría considerado malas hierbas. Estos enormes pares verticales de tablas de seis por diez expuestas —mucho más grandes que cualquier cosa que un ingeniero estructural hubiera especificado para la carga, y luego doblado encima de eso— llamaban la atención sobre sí mismos como madera, pertenecían a un paisaje en el que los árboles son apreciados y la gente se ha vuelto consciente de su conservación. En parte esto se debe a que es un paisaje moldeado ya no principalmente por el trabajo sino por el ocio. La casa prefabricada del granjero, con sus tablillas horizontales pintadas de blanco, era el producto de una cultura que veía virtud en la tala rasa de los bosques y no se preocupaba por un desperdicio de madera que ahora consideraríamos inadmisible. En un catálogo de casas prefabricadas de aquella época se hacía una oferta permanente a los propietarios que hoy sería impensable: “Le pagaremos un dólar por cada nudo que encuentre en nuestras casas”. Imagine la cantidad de madera que había que desperdiciar para producir una casa completamente libre de nudos.

La solidez de estos postes de esquina, con sus mortajas que sujetaban las vigas del piso en un abrazo inquebrantable, ya sugería, si no permanencia, al menos una intención de quedarse en el terreno, algo que el bungalow de estructura ligera siempre ha carecido. Una estructura de madera crea (y es creada por) un paisaje más estable que una estructura de globo. Cualquier visitante del lugar que supiera algo sobre construcción hacía el mismo comentario sobre mi estructura pesada: “¿Cuántos pisos piensas subir?” “Sobreconstruido” era la idea que pretendían decir; y supongo que lo era. Luego golpeaban con el puño un tablón de seis por diez y, cuando eso no producía ni siquiera un movimiento, decían: “Bueno, puedo ver que este edificio no va a ninguna parte. Ni tampoco el hombre que lo construyó”.

El espacio para estas observaciones, la mayoría de ellas realizadas sentado en el suelo semienmarcado de mi edificio semienmarcado, se abrió en abril, cuando Joe sufrió una lesión en el trabajo que lo dejó fuera de servicio durante varias semanas. Había estado trabajando en una cuadrilla de cimentación, colocando y desencofrando el hormigón, cuando el balde de una cargadora frontal giró y lo golpeó de lleno en la espalda, lastimándolo gravemente. En su ausencia, había logrado enmarcar el muro de la rodilla que cruzaba el centro del edificio y hacer muescas en los postes traseros, pero ahora no había forma de que pudiera levantarlos solo; ni siquiera podía sacarlos solo, mucho menos levantarlos sobre sus pasadores y zapatas. Me había topado con el hecho de que la construcción de estructuras de madera era, por naturaleza, un trabajo comunitario, que requería la ayuda de muchas manos. Al encontrarse en mi situación, el granjero podría haber terminado su estructura de globo solo.

El primer día de regreso de Joe (llegó con un corsé y se movía con rigidez) resultó ser uno de los más oscuros del proyecto. Nuestra tarea había sido levantar los postes traseros y luego colocar las vigas del piso desde la pared central donde se apoyaban hasta las muescas que habíamos cortado para ellas en los postes traseros. Pronto se hizo evidente que algo iba terriblemente mal: ninguna de las vigas se encontraba con el poste previsto en algo que se pareciera remotamente a un ángulo recto. Una de ellas se equivocó en su mortaja por dos pulgadas completas, lo que, en una estructura de ocho por trece pies, es decir, por una milla. Sin decir palabra, ambos tomamos nuestras cintas métricas. Medimos y comparamos las diagonales largas, de esquina a esquina, y confirmamos que el edificio, en efecto, se había desviado gravemente, inexplicablemente, de su escuadra.

A unos pasos del edificio hay una gran roca baja a la que Joe solía recurrir cuando necesitaba estudiar los planos de cerca o resolver un problema de geometría, y ahora me invitó a unirme a él en su roca para un buen descanso. “¿No dije que habíamos usado demasiada plomada y nivel en esos postes delanteros?”, dijo Joe, esforzándose por aliviar una situación que claramente consideraba sombría. Se refería a nuestra relativa buena suerte al levantar los postes de las esquinas delanteras y enmarcar la parte inferior del piso. Una y otra vez la pequeña burbuja en la ventana del nivel había llegado a detenerse en el centro exacto de su tubo de líquido, un evento que aprendí a esperar con nerviosismo y saludar con alivio. Había llegado a pensar en la pequeña burbuja como un sustituto de las personas, de nuestra comodidad en el espacio; el nivel y la plomada calmaban la burbuja, calmaban su nerviosismo, de la misma manera que nos calmaban a nosotros, haciéndonos sentir más a gusto en la tierra irregular.

Joe solía hablar de plomada, nivel y escuadra (la exactitud) como si fueran propiedades misteriosas del universo, algo así como la suerte o el karma, y siempre escasas e impredecibles. Un excedente una semana podía llevar a un déficit la semana siguiente. «Teníamos que quedarnos sin material tarde o temprano, pero esto, Mike, es grave». Yo sabía, al menos de manera intelectual, que la escuadra era un desideratum importante en un edificio, pero una parte de mí todavía no estaba segura de por qué era tan importante. Si el problema no era evidente a simple vista, ¿qué importancia podían tener unos pocos grados de diferencia de noventa grados? ¿Por qué los constructores debían hacer un fetiche de los ángulos rectos, de algo tan anticuado como la «rectitud»? Le mencioné a Joe que había arquitectos, llamados deconstructivistas, que sostenían que la geometría euclidiana estaba obsoleta. Diseñaron espacios que estaban deliberadamente fuera de plomada, en escuadra y, a veces, incluso nivelados, espacios que se propusieron deliberadamente confundir la pequeña burbuja del nivel y, a su vez, nuestras nociones convencionales de comodidad. “Recto”, “nivelado”, “aplomado”, “verdadero”: en el léxico posmoderno, estos términos son… bueno, cuadrados. Entonces, ¿por qué nuestro edificio no podía permitirse un ángulo agudo o dos? Joe ladeó un ojo y me miró sombríamente, una expresión que dejaba en claro que consideraba mi esperanzado intento de geometría no euclidiana como un ejemplo no de apostasía sino de locura.

“Mike, ni siquiera quieres saber todos los problemas que va a tener un edificio tan descentrado. Créeme, es tu peor pesadilla”.

Sentados en la roca de Joe, reflexionando sobre el misterio, se nos ocurrieron dos explicaciones plausibles para lo que había sucedido. Ambas eran igualmente deprimentes, aunque de maneras muy diferentes. O bien se trataba de un error humano en la colocación de uno de los postes delanteros en la roca, o bien de un acto de Dios que implicaba el movimiento de los cimientos traseros. A principios de esa primavera habíamos observado una enorme cantidad de agua subterránea que atravesaba el lugar (algo que un doctor en feng shui sin duda habría previsto). El suelo estaba saturado en marzo, y cuando la tierra alrededor de nuestros cimientos se descongeló, pudimos oír sonidos de gorgoteo en las profundidades bajo nuestros pies, como si un arroyo pasara directamente debajo de nosotros. ¿Podría la fuerza del agua subterránea haber movido un pilar de hormigón de un metro y medio? Joe afirmó que era posible.

Personalmente, me resultó difícil aceptar que un acto de Dios, o de la naturaleza, fuera responsable de que nuestro edificio se descuadrara. Apoyar esta opinión podría exculpar nuestra mano de obra, pero planteaba demasiadas preguntas incómodas sobre los cimientos, sobre la fiabilidad de la línea de congelación y la posibilidad misma de poner a tierra un edificio de forma segura. Me inclinaba más a pensar que la causa era un error humano, lo que Joe llamó un “acto de idiotez”, en lugar de un acto de Dios, y calculé un escenario en el que un descuido aparentemente trivial en la colocación de uno de nuestros pequeños “zapatos” de poste tratados a presión podría haber causado la calamidad sin que nos diéramos cuenta. Puede que haya estado más en lo cierto de lo que pensaba cuando dije que eran el talón de Aquiles del edificio.

Al reflexionar sobre ello, me viene a la mente un recuerdo vago relacionado con el zapato que había debajo del poste exterior noroeste: podría haber quedado un poco raro cuando lo pusimos sobre la roca la última vez, como si lo hubieran dado vuelta. Si es así, entonces toda la esquina noroeste del edificio estaba ligeramente torcida en el espacio, lo que sería suficiente para explicar las discrepancias que habíamos encontrado en los postes traseros.

El error, este simple, estúpido, inconsciente e irreparable error, persigue a mi edificio incluso ahora. Aunque Joe y yo pudimos, con gran dificultad, hacer algunos ajustes en la colocación de los postes traseros (cambiando el lugar donde caían sobre las rocas y girando una de las rocas en su pilar), nunca pudimos rectificar por completo el problema y, por lo tanto, el edificio, que calculamos que está desfasado aproximadamente dos grados. Como resultado, la pared frontal de mi edificio es un poco más de una pulgada más ancha que la trasera.

No es que sea algo que alguien vaya a notar nunca. En el nivel casual y fenomenológico de la vida cotidiana, un edificio que se desvía un par de grados de la escuadra no es gran cosa. Desafortunadamente para mí, ese no es el nivel en el que elegí tener esta experiencia. Y en el nivel considerablemente menos indulgente de la experiencia, en el que hay que cortar vigas y marcar escritorios, ha sido exactamente lo que Joe prometió que sería: una pesadilla. El resto del proyecto ha sido un seminario sobre la consumada belleza, si no la necesidad trascendental, de la escuadra, algo que ahora recuerdo con nostalgia como un estado caducado de gracia arquitectónica. Al haber perdido la escuadra, he aprendido más de lo que quisiera saber sobre la severa e implacable sintaxis del encuadre, en el que cualquier desviación de la rectitud geométrica se ramifica a través del mundo de la estructura sin fin, una mancha que se dilata, imparable, una corrupción inerradicable. Cada paso que he dado desde que di el golpe de aquel zapato ha estado marcado por esos dos grados: cada par de vigas ha tenido que cortarse a una longitud ligeramente diferente; cada tabla del suelo y cada alféizar de la ventana, cada pieza de moldura y tapajuntas, tiene un ángulo de ochenta y ocho grados en alguna parte, la marca de agua indeleble de nuestra estupidez. Incluso ahora, años después, las consecuencias me lo recuerdan. Cuando quiero añadir otro estante para colocar mis libros, recuerdo enseguida que ningún rectángulo sencillo servirá. No, debo trazar y cortar, luego lijar y terminar y, para mi sorpresa, contemplar el más sutil de los trapecios, un eco preciso y desafinado del edificio en su conjunto. Ha sido una forma de penitencia de lo más exquisita.

Pero si la estructura le había dado al edificio su día más oscuro, alejándolo de una vez por todas de la perfección geométrica, también nos dio algunos de los más brillantes: días emblemáticos de rápido progreso y buen humor en los que el edificio literalmente se levantó y tomó forma ante nuestros ojos, casi como en una cámara rápida. Para el Día de los Caídos, los ocho postes de las esquinas estaban en pie, junto con las vigas superiores e inferiores que los conectaban de adelante hacia atrás, y todo el contrapiso había sido clavado: ligeramente trapezoidal, es cierto, pero me enorgullece decir que estaba perfectamente nivelado, tan quieto que no podía hacer más que calmarlo.

El tiempo de ese mes de junio fue particularmente bueno y se movilizaron muchas manos. Especialmente el sábado que la primavera se convirtió en verano, cuando Judith y yo organizamos una barbacoa para una docena de amigos que, a la mañana siguiente, se convirtió en una fiesta improvisada para levantar los armazones. Los que no se sentían cómodos blandiendo martillos se quedaron en el lugar charlando, mirando a los niños y grabando videos de lo que se hacía arriba, mientras un puñado de nosotros trepamos al armazón, bajo un hermoso dosel de hojas nuevas, y clavamos en su lugar las tablas de abeto recién cortadas que olían dulcemente y que nos pasaban desde abajo. A Isaac le faltaban dos meses para cumplir su primer año y tengo una instantánea que Judith nos tomó a los dos en el lugar esa espléndida tarde. Yo estaba transportando madera a los carpinteros desde un montón en el granero, mientras llevaba a Isaac en una mochila a la espalda; OSHA no lo habría aprobado. Isaac no tiene nada puesto excepto un pañal, y su pequeña mano rosada se estira para sostener el dos por seis que está equilibrado sobre mi hombro.

Charlie también estaba presente, y Joe debía llegar, pero con un retraso de más de dos horas (el hombre puede ser un maestro del espacio, pero el tiempo es otra cosa). En esta ocasión, sin embargo, puede que hubiera circunstancias atenuantes, ya que este iba a ser el primer encuentro cara a cara entre Joe y Charlie, una perspectiva que a ninguno de los dos le hacía gracia.

Antes de que Joe llegara, trabajamos en el tablón de abeto Douglas de un pie de ancho que Charlie había especificado para cubrir las partes superiores de los postes de las esquinas y unir las cuatro paredes. Como muchos otros componentes de la estructura del edificio, este cumplía varias funciones distintas a la vez, algunas estructurales, otras formales u ornamentales. Estructuralmente, el tablón funciona como la placa superior de las paredes, reforzando la estructura por todos lados mientras proporciona un dintel para las ventanas y un asiento para las vigas. En el interior, el mismo elemento sirve como la estantería superior, articulando la profundidad y la altura de las paredes gruesas que recorren la longitud de los lados largos del edificio. Luego, en cada extremo del edificio, tres pulgadas de la placa se extienden a través de la pared, sobresaliendo para formar una cornisa, o borde, en las elevaciones delantera y trasera, que corona los postes de las esquinas como una cornisa delgada. Esta es su función formal: al establecer una línea fuerte y definida a lo largo de la fachada del edificio y definir la base del frontón, el tablón (en combinación con la visera frontal) proporciona a todas las columnas algo en lo que “morir”, resolviendo así el problema de cómo terminar los dos postes interiores. Charlie preparó un dibujo axonométrico para mostrarnos cómo se suponía que debía funcionar la placa de la cornisa:

La cornisa es exactamente el tipo de detalle elegante y económico que tal vez nunca hubiera apreciado si no hubiera trabajado en ella directamente. Con la cornisa, Charlie había llevado al límite las posibilidades de una estructura “articulada”, incorporando el armazón del edificio a la estructura de sus gruesos muros y luego incorporando ese elemento interior al diseño de la fachada exterior. (Aunque me apresuro a añadir que se trata estrictamente de un concepto de economía de arquitecto: dado que el detalle era tan importante, Charlie había insistido en que construyéramos la cornisa utilizando el tipo de abeto más claro y más distinguido).

Mientras esperábamos a que Joe apareciera, Charlie subió al armazón para ayudarme a colocar los cuatro tablones, un procedimiento que rápidamente lo puso al día con todo el asunto de la escuadra. Estaba haciendo todo lo posible por mostrarse indiferente al respecto, aunque me di cuenta de que una declinación tan desordenada y pronunciada con respecto a la estructura que había dibujado claramente lo perturbaba. Desde el punto de vista de un arquitecto, nuestro desfase de dos grados escandalizaba la práctica aceptable, y le agradecí a Charlie que no me lo pusiera demasiado difícil por ello. Pero eso no significaba que estuviera dispuesto a dejar que nuestro error comprometiera la apariencia de su edificio, sin importar el costo en esfuerzo o molestias.

Desde el principio, Joe y yo habíamos planeado bloquear la propagación de la falta de escuadra en ese punto, en la placa. Si cortábamos los tablones en escuadra y luego “flotábamos” ese rectángulo perfecto sobre el rectángulo imperfecto de nuestro armazón, “eliminaríamos” el problema en la parte superior de las paredes y, de ese modo, preservaríamos nuestro techo de la propagación de la imperfección geométrica. La ventaja de hacer la cornisa en escuadra es que nos daría una base perfectamente simétrica sobre la que erigir nuestros dos frontones, simplificando enormemente el trabajo de cortar las vigas y armar el techo. Pero Charlie sostenía que hacer eso sería un gran error. La ligera discrepancia entre el plano de las paredes y la placa que había encima de ellas “arruinaría” la cornisa, explicó, ya que su profundidad (y, por lo tanto, la llamativa línea de sombra que proyectaba) variaría en cada punto a lo largo de su longitud. “Realmente te va a molestar”, dijo Charlie. Por “te” se refería, por supuesto, a sí mismo; Charlie se había vuelto tan propietario del edificio como Joe y yo. No podía decidir si era bueno o malo que Joe no estuviera presente para discutir el asunto con él.

Charlie quería que cortáramos las placas para que coincidieran con el marco imperfecto, con lo que el problema de la escuadra se trasladaría a las vigas, donde estaría más o menos fuera de la vista. “No digo que no será un dolor de cabeza”, reconoció. “Vas a tener que cortar cada par de vigas individualmente, cada una con una longitud ligeramente diferente. Pero luego, te prometo, se acabará, el problema no irá más allá de eso”. ¿Cómo podría ser así? El edificio no iba más allá de eso. Pero me pareció que si Charlie tenía esa convicción sobre el detalle de la cornisa, probablemente era prudente seguir adelante.

Charlie y yo ya estábamos clavando las tablas de la cornisa que no estaban bien alineadas cuando por fin apareció Joe, subiendo con dificultad la colina hasta el lugar adornado con herramientas eléctricas y cables alargadores. Llevaba tirantes rojos, blancos y azules, de alrededor de 1969, y un par de pantalones, que inmediatamente lo diferenciaban de los carpinteros de fin de semana que estaban allí con nuestros pantalones cortos. Charlie y yo bajamos de nuestras escaleras para las presentaciones, y los dos se dieron la mano, con cuidado. Charlie se mostró inicialmente cordial, felicitando a Joe por su habilidad, pero cuando el gesto no fue correspondido, se mordió rápidamente unos cuantos clavos entre los dientes, volvió a subir por la escalera y regresó a la tabla que había estado clavando. No fue un momento cómodo, y las noticias que tenía para Joe sobre las tablas no prometían mejorarlo. Recuerdo que pensé: ¡Hombres!

Cuando le conté a Joe cómo habíamos decidido manejar la placa de la cornisa, se encogió de hombros con lo que yo sabía que era una indiferencia fingida: los dos habíamos estado discutiendo sobre si cuadrar o no estos tablones durante semanas mientras construíamos los marcos de las paredes laterales, así que sabía que tenía sentimientos fuertes sobre el tema. “Mike, es tu edificio”, murmuró ahora, con lo que se suponía que yo debía entender, y no el de Charlie. Luego miró al arquitecto, que blandía su martillo sobre la parte superior de la pared, y lo invitó a volver y ayudar de nuevo el fin de semana siguiente, y todos los fines de semana posteriores, cuando todavía estaríamos cortando vigas a medida. “¡Porque enmarcar este techo se está convirtiendo en un momento muy divertido!”

Charlie se rió de la pulla y, para mi enorme alivio, se puso a trabajar para apaciguar a Joe. Se notaban los años de experiencia que había tenido en suavizar las aguas de todos esos contratistas espinosos a los que los dibujos, las directivas y las listas de tareas de Charlie habían lanzado a la órbita. Por momentos autocrítico, por momentos agradecido y por momentos deferente, Charlie logró asegurarle a Joe que no tenía intención de desafiar su autoridad en el lugar de trabajo. Y al final de la tarde, Joe había vuelto a ser él mismo, dando órdenes a todo el mundo, hablando de política (la mendacidad del gobierno, el derecho del pueblo a portar armas en virtud de la Segunda Enmienda) y ofreciendo sugerencias de diseño que Charlie aceptó con excepcional buena disposición.

Más tarde, cuando el arquitecto ya había regresado a Cambridge, Joe me dijo que Charlie no era en absoluto lo que esperaba. “Es casi un tipo normal”, dijo Joe. Parecía realmente sorprendido.

Sin embargo, el episodio de la cornisa no marcó el fin de las hostilidades entre Joe y Charlie. Una cierta tensión tiñó todos sus tratos hasta el final, y de vez en cuando se encendía de tal manera que me dejaba incómodamente atrapado en medio. Pronto aprendí a no citar nunca a Charlie ni a sus planos como autoridad final en ninguna cuestión, y a reivindicar siempre como propia cualquier sugerencia del arquitecto. Pero Joe no era el único que se empeñaba en proteger celosamente sus prerrogativas. Si tenía ocasión de mencionarle a Charlie que Joe y yo planeábamos decidir por nuestra cuenta algún detalle que no estuviera claro en el plano (por ejemplo, el marco de una ventana o la profundidad exacta de las paredes de la estantería), nos instaba a esperar y luego, en cuestión de horas, me enviaba por fax un plano en el que Joe procedía a hacer agujeros.

¿Qué estaba pasando? Para Charlie, el proyecto representaba apenas un encargo muy pequeño, y para Joe era un trabajo de sustitución, un trabajo de fin de semana de corta duración. Sin embargo, ambos se comportaban como si estuviera en juego algo mucho más importante.

De los dos, la inversión de Joe en el proyecto era algo más fácil de entender. Durante uno o dos días a la semana, y siempre que Charlie se quedara en Cambridge, Joe disfrutaba de una libertad y una autoridad que probablemente nunca había conocido en el trabajo. Era el capataz, el cerebro de la operación, el mentor, y yo me ocupaba de la nómina. Además, podía darle una paliza a un arquitecto cuando le apetecía, saldando cuentas antiguas en nombre de los carpinteros de todo el mundo. No se encuentran muchos acuerdos tan buenos como este.

En la mayoría de las obras de construcción actuales, la batalla entre arquitectos y contratistas ha pasado en gran medida al pasado, si no se ha olvidado. Los carpinteros todavía pueden quejarse, pero sólo entre ellos y rara vez con algún efecto; todo el mundo entiende que, en realidad, el juego ha terminado y que fueron los arquitectos los que ganaron. Los carpinteros pueden seguir teniendo un mayor grado de autonomía que otros trabajadores en una economía industrial, pero su autoridad es un fantasma de lo que fue. En muchos aspectos, mi trabajo era un retroceso. La complejidad del diseño combinada con mi propia inexperiencia colocaron a Joe en una posición de poder inusual, y nunca más que durante el trabajo de enmarcado. Su papel era muy parecido al del carpintero de antaño, que era típicamente el único “experto” en la construcción de una casa, dirigiendo a un equipo de aficionados casi tan alto como yo. Ver a Joe en el marco, moviéndose de una viga a otra con una agilidad simiesca, ladrando órdenes, galvanizando a un equipo de incompetentes en un procedimiento tan intrincado como levantar un techo, era ver a un carpintero en su gloria y tener una idea de cómo debieron haber sido los días de gloria del oficio.

Pero si el carpintero perdió en la guerra contra los arquitectos, ¿qué ganaron exactamente los arquitectos? Esta pregunta me ayudó a empezar a entender lo que significaba mi edificio para Charlie. Sin duda, un arquitecto ejerce una autoridad mucho mayor que un carpintero. Pero, a menos que sea uno de los pocos profesionales, su autoridad también está muy controlada y comprometida: por los caprichos de los clientes, los imperativos del mercado, el dominio del código de construcción, la regla del gusto popular. En la medida en que el dinero es una medida de poder, el hecho de que los arquitectos sean con frecuencia los peor pagados de todos los oficios en una obra indica que la victoria de la profesión puede ser, si no hueca, ciertamente menos resonante de lo que sugeriría la imagen popular del arquitecto-artista autónomo. El arquitecto como héroe romántico ha sido un estereotipo poderoso durante la mayor parte de este siglo, pero creo que la mayoría de los arquitectos de hoy lo entienden como el mito que es. Para un arquitecto de la generación de Charlie, Howard Roark (Ayn Rand), un personaje cuyo nombre no se puede pronunciar sin oír la palabra “heroico”, es una figura divertida.

Y, sin embargo, esa figura —solitaria y absolutamente inflexible mientras somete el mundo a sus propósitos visionarios— es quizás más atractiva para los arquitectos de lo que pueden admitir con seguridad. ¿A quién no le gustaría la carrera del romántico héroe-artista, que se libera de las ataduras del presupuesto, el cliente y el mercado? Una cosa es saber más, entender que la arquitectura es, de hecho —como debería ser— una forma de arte impura y colaborativa, pero otra muy distinta es renunciar por completo a una imagen tan seductora, la misma imagen, con toda probabilidad, que te atrajo a la arquitectura en primer lugar.

Tal vez no debería hablar en nombre de Charlie, pero imagino que el encargo de la “casa de escritura” despertó las inclinaciones románticas que aún pudiera albergar. En una práctica que exigía más de lo que le correspondía en prosa, la casa de escritura ofrecía al menos la oportunidad de escribir poesía. El cliente prácticamente había dejado que el arquitecto se dejara llevar, el programa tenía una simplicidad inusual y había muy pocas de las consideraciones terrenales habituales de las que preocuparse: no había plomería, ni aislamiento y no había mucho código de construcción. En un proyecto más convencional, un detalle tan elegante como una cornisa que atraviesa la piel del edificio casi con toda seguridad se habría sacrificado en aras de la prosaica necesidad de paredes con un aislamiento grueso. Liberado de esas consideraciones mundanas, Charlie podía articular cualquier parte de la estructura del edificio que quisiera y, al hacerlo, diseñar una obra de arquitectura excepcionalmente pura, su propia interpretación personal de la cabaña primitiva.

Desde una perspectiva, Charlie y Joe parecen tener mucho en común, no en sus intereses, que inevitablemente chocarían, sino en sus motivos y aspiraciones. Ambos habían encontrado en la editorial un grado de libertad y autoridad, un poder en realidad, que sus vidas cotidianas rara vez les permitían. En ese pequeño escenario, ambos podían interpretar al héroe (y a mis expensas, en todos los sentidos de la palabra). El único problema era que el heroísmo de uno tenía que competir con el heroísmo del otro.

Dejando a un lado estos conflictos, así como mi propia condición de menor, el proyecto nos ofrecía a los tres muchas de las mismas satisfacciones. Había una medida de poesía en el trabajo en sí, aunque sólo fuera en el sentido de que lo hacíamos libremente y para nosotros mismos, sin pensar en el mercado. Y también era un trabajo real, algo más que un simple trabajo: tiempo invertido a cambio de una remuneración. Era un trabajo con un principio, un desarrollo y un final claros. Al final tendríamos algo que mostrar, habríamos añadido algo al acervo de realidad, a lo que Hannah Arendt llamó una vez el “enorme arsenal de lo dado”. En La condición humana, Arendt escribe sobre la posición privilegiada del homo faber, el hombre creador de cosas, a quien los griegos creían que no sólo estaba por encima del trabajador, sino incluso del hombre de acción y del hombre de pensamiento, o de las palabras. El trabajador no produce nada duradero que pueda llamar suyo, y tanto el hombre de acción como el hombre de pensamiento dependen en última instancia de otras personas, sin cuya consideración y recuerdo sus acciones y creaciones no importan ni perduran. “El Homo faber es, en efecto, un señor y amo”, escribe, “no sólo porque se ha erigido en amo de toda la naturaleza, sino porque es amo de sí mismo y de sus acciones”. Creo que en un momento u otro los tres sentimos un atisbo de esa maestría; sólo teníamos que turnarnos.

La culminación de la construcción de la estructura de madera llega con la elevación de la cumbrera, un momento de gran dramatismo que Joe abordó como una de sus escenas más importantes. Durante semanas, le había estado preguntando cómo lo íbamos a hacer (¿debería poner en fila algún tipo de grúa para el día?) y durante semanas Joe me había estado diciendo que no me preocupara, que se le ocurriría algo cuando llegara el momento. Pero definitivamente estaba en su mente. Durante los descansos, seguía su mirada mientras viajaba lentamente desde la placa de la pared hasta los árboles que sobresalían, solo para sumergirse de repente de nuevo; supuse que estaba probando escenarios (¿un polipasto? ¿Quizás una polea?), haciendo cálculos sobre lo que se necesitaría para levantar una viga cumbrera de cuatro por diez a dieciséis pies por encima. Lo que quería saber era si las vigas iban primero o la viga cumbrera. Me parecía un clásico problema del huevo y la gallina: sin una viga cumbrera, ¿qué mantendría las vigas en su lugar? Y sin vigas para sostener la viga cumbrera, parecía que habría que hacer levitar temporalmente la cosa. Para mí, parecía otra operación piramidal: inconcebible sin un camión realmente grande y mucha gente. Pero si Joe estaba nervioso por ello (y creo que lo estaba un poco), hizo un buen trabajo para disimularlo, al tiempo que creaba suspenso en su absorta audiencia de una sola persona.

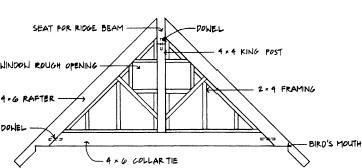

El sábado de julio propusimos levantar la viga del techo. Joe llegó antes de las ocho, lleno de determinación y confianza. Empezamos en el interior, enmarcando los dos frontones de los extremos. Joe trabajaba con su lápiz, calculando longitudes y ángulos, y luego me los decía a mí; yo manejaba la sierra de mesa. Antes de clavar un solo clavo, colocamos todo el conjunto en el suelo. Cada frontón era un triángulo rectángulo isósceles que constaba de una viga de cuatro por seis en cada uno de los dos lados, una viga transversal de la misma dimensión (conocida como tirante) a lo largo de la base y un poste rey de cuatro por cuatro en el medio.

En el vértice de este triángulo dejamos un espacio de 31½” por 9” entre las dos vigas y por encima del poste: esta era la ranura en la que finalmente se asentaría el caballete de cuatro por diez. La respuesta de una sola palabra a mi acertijo del huevo y la gallina fue “madera contrachapada”: clavamos un triángulo de madera contrachapada de media pulgada en la parte posterior de estos elementos para mantenerlos fijos en su lugar hasta que el caballete estuviera colocado. Joe finalmente reveló su plan: levantaríamos los frontones en su lugar en cada extremo del edificio y luego dejaríamos caer el caballete en sus dos bolsillos. Solo después de eso clavaríamos el resto de las vigas en su lugar. Me sonó como si todavía quisieras la grúa (los extremos de los frontones en sí pesaban varios cientos de libras cada uno), pero Joe dijo que todo lo que necesitaríamos era un par más de manos, no se requería ninguna habilidad particular. Entonces arreglé que un amigo excepcionalmente alto llamado Don viniera esa tarde.