Capítulo 7: Ventanas

Cuando Joe y yo nos adentramos en el segundo invierno de la construcción, nuestro trabajo conjunto, aunque se reducía a algo menos de un día a la semana, había adquirido sus propios ritmos, texturas y conversaciones particulares. Joe disfrutaba desempeñando el papel de mentor de mi entusiasta aunque todavía algo torpe aprendiz, salvo en los ocasionales períodos de enfado, en los que se convertía temporalmente en un hosco fichador. Estos episodios se debían invariablemente a una sugerencia mía de que tal vez deberíamos consultar los planos antes de emprender la construcción de un marco para una ventana o de colgar una puerta. «¿Te refieres a los periódicos cómicos?», se quejaba Joe. «Bueno, tú eres el jefe», se encogía de hombros, incitándome a tomar el control, o a tomar partido; nunca estaba muy seguro de cuál de los dos. Pero con el tiempo, esos episodios se hicieron más raros, porque a medida que crecía mi propia confianza como carpintero, me sentía menos inclinado a considerar los dibujos de Charlie como la verdad revelada, para gran satisfacción de Joe.

Trabajar al aire libre en los breves y fríos días de diciembre tenía una forma de acelerar este proceso. Los planos arquitectónicos se ven diferentes con el frío, especialmente cuando te balanceas rígidamente de una bota a otra sobre barro fosilizado, enviando mensajes neuronales a los dedos de los pies y las yemas de los dedos que pasan desapercibidos y luchando por interpretar las líneas de un dibujo que solo parecen más ambiguas cuanto más las miras. Joe, ¿puedes ver algún marco para sostener esa ventana? No, no es un palo. Parece que quiere que levitemos esta. En tales circunstancias, la solidaridad de los carpinteros está destinada a intensificarse. Después de un tiempo, no puedes mirar los planos, cuyas geometrías prístinas ya han sido manchadas por un desfile de pulgares embarrados, sin pensar en la cómoda oficina en la que fueron dibujados, la calefacción central, las uñas lavadas y las cafeteras humeantes. Esas imágenes tenían la capacidad de magnificar cualquier error en las representaciones del arquitecto y convertirlo en una afrenta, y cualquier peculiaridad del diseño en una prueba definitiva de la torpeza de las clases profesionales que trabajan en espacios interiores. Una clase a la que, es cierto, yo mismo volvería a primera hora del lunes, pero por el momento mi lealtad estaba puesta en el equipo de exteriores, con dobles guantes y triples calcetines, tembloroso y enfadado.

Fue una lealtad que me vi obligado a declarar una tarde de diciembre, para deleite sin límites de Joe. Casualmente, me había llamado la atención sobre una anotación en los planos que especificaba que se había usado pino, entre todas las cosas, para la pieza de madera que enmarcaba la ventana empotrada en la piedra de la pared exterior norte del edificio. Nunca se me ocurrió que esto pudiera ser algún tipo de prueba, pero la pasé de todos modos. “Al carajo con eso”, dije, sorprendiéndome a mí mismo casi tanto como a Joe. El pino era una idea tonta por varios motivos: el lado norte, sombreado, prometía estar perpetuamente húmedo (el pino no tiene resistencia a la putrefacción, por así decirlo) y cada una de las demás piezas de madera expuestas en el exterior, desde las tejas del techo hasta las molduras, era de cedro, del que nos quedaban varios trozos preciosos. “Vamos a usar cedro transparente de una pulgada allí, no me importa lo que digan los planos”, anuncié, y Joe estalló. “¡Sí! ¡Por fin lo has conseguido!” —gritó, y se puso a bailar alegremente en la nieve—. Mike, he estado esperando un año entero para oírte decir esas hermosas palabras. Charlie está caído… ¡está fuera!

Pero a veces Joe podía llevar la actuación del Profesor Higgins un poco más allá. Probablemente porque yo había demostrado ser un alumno tan dispuesto en cuestiones de carpintería, Joe acabó pensando que podría haber otras áreas en las que yo pudiera beneficiarme de su instrucción, y pronto me encontré recibiendo largas conferencias sobre crianza de los hijos, televisión, economía y política. No me habría importado demasiado, ya que la conversación es una de las mejores ventajas de la carpintería, excepto que Joe tenía la costumbre de detener cualquier trabajo que estuviera haciendo antes de hacer una observación y luego retrasar su reanudación hasta que yo hubiera aceptado más o menos la sabiduría de su argumento. Cuando llegamos al tema del control de armas (y tarde o temprano siempre llegamos al tema del control de armas), el trabajo prácticamente se paralizó.

Yo sabía que la política estaba en juego cada vez que Joe metía el martillo en la funda, se echaba hacia atrás y luego se inclinaba hacia delante golpeando el aire con el dedo índice. Las herramientas eléctricas se silenciaban y el bosque resonaba con su pregunta retórica: “Mike, ¿quieres saber qué es lo que realmente está mal en este país?”. Ya fuera la abominación del día el crimen, la inmigración, el libre comercio o las variedades de idiotez reinantes en Washington y Hartford, el monólogo, de una manera u otra y a menudo de manera bastante ingeniosa, volvía al tema principal del control de armas. Nunca pude reconstruir del todo la ruta precisa que seguiríamos de aquí a allá (las transiciones podían ser deslumbrantes), pero llegaríamos allí, y antes de que todo terminara, me deleitaría con una perorata de alguna deidad de la Segunda Enmienda a la que luego me desafiaría a identificar.

“Antes de que un ejército permanente pueda gobernar, el pueblo debe estar desarmado, como ocurre en casi todos los reinos de Europa. El poder supremo en América no puede imponer leyes injustas por la espada, porque todo el pueblo está armado y constituye una fuerza superior a cualquier grupo de tropas regulares…”

—¿Jefferson?

“Adivina otra vez.”

—¿Tom Paine?

—No. Noah Webster, 1787. Pensé que habías dicho que habías ido a la universidad.

La jurisprudencia de la Segunda Enmienda era la especialidad de Joe; ninguna otra enmienda (y menos aún las números cuatro, cinco y ocho) suscitaba la misma ferviente devoción. (De hecho, creía que la solución al problema del crimen pasaba por un castigo más cruel e inusual). Joe no era un cazador serio, pero coleccionaba armas y sabía muchísimo sobre su historia y tecnología, su tradición, cuidado y manejo adecuado. Cada vez que oíamos el rumor de un rifle de cazador, se detenía para anunciar el calibre del arma en cuestión y luego procedía a enumerar sus virtudes y limitaciones más destacadas. Joe estaba convencido de que si yo aprendiera más sobre armas, no estaría tan dispuesto a respaldar medidas ignorantes como la Ley Brady y la prohibición de las armas de asalto, que cualquier persona con un mínimo de sentido común y unos 50 dólares en piezas compradas por correo podía eludir fácilmente, y que (¿sabía yo esto?) eximía específicamente a las armas de asalto fabricadas por los israelíes. Joe me dejó números atrasados de Shotgun News y todo tipo de propaganda de la NRA; una vez me presentó una bala de un diseño avanzado que le permitía viajar justo por debajo de la velocidad del sonido para no hacer un boom sónico.

Como muchas personas que consideran que el control de armas es la amenaza más importante para nuestras libertades, la política de Joe a veces se desviaba hacia áreas que realmente no interesaba visitar, el tipo de lugares donde las fantasías de Oliver Stone y el movimiento de las milicias comienzan a mezclarse. Sin embargo, no estoy del todo seguro de si Joe consideraba que la mayor amenaza eran las fuerzas de la conspiración o la estupidez; tampoco estaba seguro de cuál de las dos era más segura para conversar. Joe y yo podíamos estar de acuerdo en la locura del libre comercio o en la perfidia de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, pero cuando empezaba a hablar de sus teorías de la evolución (sobre cómo la gente se está volviendo cada vez más estúpida porque la tecnología y el estado del bienestar interfieren en el funcionamiento adecuado de la selección natural), yo me esforzaba por llevarlo de nuevo a la relativa seguridad de la Declaración de Derechos o, mejor y más benigna de todas, a la perversidad de los arquitectos.

En cuanto a este último tema, Joe y yo habíamos encontrado recientemente un amplio terreno común. Habíamos acuñado un término que utilizábamos con regularidad para condenar cualquier cosa en los planes de Charlie que, a nuestro juicio, desafiara la practicidad o el sentido común: “ocho-uno”. Era algo así como el “diez-cuatro” del policía o el “ochenta y seis” del cocinero de comida rápida. La moldura de pino de la ventana era un ocho-uno, al igual que su marco endeble; de hecho, las ventanas tomadas en conjunto eran un gran ocho-uno, ya que estaban diseñadas, como rara vez lo están las ventanas en el mundo real, para abrirse hacia dentro en lugar de hacia fuera. Este y algunos otros detalles sobre su diseño significaban que las ventanas no podían pedirse por catálogo, sino que tendrían que hacerse a medida con un gasto considerable. “A medida” sería una traducción muy generosa de nuestro “ocho-uno”.

¿Por qué “ocho y uno”? El término deriva de la altura de 8,1” que Charlie había especificado para las paredes de la parte principal del edificio, una dimensión calculada para ofender cada fibra del cuerpo de cualquier carpintero que se precie. La madera viene en longitudes pares estándar; los dos por cuatro tienen ocho, diez o doce pies de largo, y las láminas de madera contrachapada son de cuatro por ocho. De hecho, ocho pies es prácticamente el denominador común de la construcción estadounidense, desde la dimensión estándar de un tramo en las casas y graneros coloniales; desde entonces, el número ocho ha sido uno de los números enteros más prestigiosos en carpintería. Para hacer todos los dos por cuatro de 8,1” y las longitudes de madera contrachapada que necesitaríamos para completar nuestras paredes y muros de aletas, se tendría que desperdiciar una enorme cantidad de madera, por no hablar del tiempo de aserrado, y, para un carpintero, el desperdicio es una de las formas que adopta la mala artesanía. Cualquiera que fuera la lógica arquitectónica que dictaba el diseño de una pared que se alejaba una pulgada de una dimensión tan canónica, para un carpintero representaba una perversidad absoluta, una bofetada a la tradición, al sentido común y a la frugalidad. De hecho, se podría argumentar (y créanme, Joe lo hizo) que el ocho y uno de Charlie resumía todo lo que estaba mal en la práctica de la arquitectura en los Estados Unidos de hoy.

Recuerdo haber leído una vez un artículo en Fine Homebuilding, la revista para carpinteros y aficionados al bricolaje, sobre un contratista que estaba tan harto de realizar lo que consideraba un trabajo innecesario y “personalizado” para arquitectos que, cuando llegó el momento de diseñar una casa para sí mismo, se aseguró de que cada pieza de madera tuviera una dimensión estándar, la abrumadora mayoría de ocho pies. Los techos tenían ocho pies, el plano de cada piso y habitación era un múltiplo de ocho, y todas las ventanas y puertas eran una simple fracción de ocho. Este hombre se jactaba del hecho de que no solo había diseñado su casa sin arquitecto, sino que había sido capaz de enmarcarla más o menos sin usar una sierra. Pero lo que más lo enorgullecía era que no se había desperdiciado ni una sola pieza de madera para la estructura.

—¿Y has visto realmente esta casa? —me preguntó Charlie cuando le conté la historia. Estaba en la ciudad supervisando otro trabajo y había pasado por mi casa al final del día para repasar un par de problemas que habían surgido en los planos. Joe y yo le habíamos estado dando la lata con el tema de las paredes de ocho y un metros y las ventanas que se abrían hacia dentro, y el alcance total de la dificultad —su radical personalización— acababa de aparecer ante mis ojos. El día anterior, había llevado los planos de Charlie a un carpintero que me había informado de que no sólo costaría varios miles de dólares fabricar las ventanas tal como estaban dibujadas, sino que además no podía garantizar que no gotearan. Tenía la intención de solucionar este problema antes de que Charlie se fuera de la ciudad.

—Porque supongo que ese señor Ocho-Cero tuyo vive en una caja horrible. Ah, claro, nadie necesita un arquitecto si lo único que quieres es un refugio, una caja seca en la que trabajar. Pero querías algo más.

Es cierto, pero seguramente la arquitectura no necesita ocho o un muros.

—En realidad, yo diría que a veces sí. —Esta vez Charlie estaba claramente preparado para nosotros y no estaba de humor para dejar que un par de carpinteros cascarrabias de fin de semana destrozaran su profesión. Charlie había vuelto de una reunión sobre un nuevo trabajo que había conseguido cerca; vestía su atuendo de cliente rural, una camisa a cuadros con papel cuadriculado, pantalones chinos y un chaleco que juntos lograban transmitirle al cliente con destreza: informal pero facturable. (Afortunadamente, Charlie había quitado mi propio trabajo del horario laboral varios meses antes, después de que yo hiciera algunos comentarios sobre la magnitud de los honorarios iniciales de diseño).

Charlie metió la mano en la hilera de bolígrafos que se alineaban en el bolsillo del pecho. Cogió una Expresso Bold negra y la acerco a nuestra manchada copia del plano. Procedió a demostrar cómo había llegado a la dimensión ocho-uno, un complejo rompecabezas que giraba en torno a la necesidad de mantener al mínimo la altura de la puerta y la distancia del edificio al suelo. «Un centímetro menos en esa pared y la jamba de la puerta del rellano te rozaría la cabeza. Supongo que podría haber elevado el piso inferior un centímetro, así, pero entonces la fachada frontal empieza a flotar, lo que no es bueno. Y cuando empiezo a añadir centímetros a la altura de la pared, entrar en el edificio no es tan agradable, se pierde esa transición ordenada de la puerta baja y estrecha al gran espacio. Demasiado ordinario». Era tranquilizador saber que el ocho-uno no había sido un descuido. Pero no me creía que elevar el piso un centímetro hubiera arruinado la fachada.

—Y, por cierto —continuó Charlie, alzando sus pobladas cejas y haciendo una expresión de fingido dolor—, el término «personalizado» es una forma mucho más amigable de describir lo que hago que este grosero asunto del «ocho y uno».

El desdén de Charlie por lo “demasiado ordinario” me recordó una definición que Le Corbusier había propuesto alguna vez para la arquitectura. La arquitectura, había declarado Le Corbusier, es cuando las ventanas son demasiado grandes o demasiado pequeñas, pero nunca del tamaño “adecuado”. Porque cuando la ventana tiene el tamaño adecuado, el edificio es… sólo un edificio. Visto desde una perspectiva, el dictamen de Le Corbusier es una confesión de arrogancia artística tan sucinta como se podría pedir, ya que implica que la originalidad, si no la excentricidad, es un fin en sí mismo. La arquitectura como la ventana del tamaño incorrecto es precisamente lo que había vuelto loco a Mister Eight-Oh, y lo que hizo que su respuesta radicalmente convencional pareciera, al menos en parte, sensata.

Y, sin embargo, como sugería Charlie, ¿dónde preferirías pasar la tarde? ¿En la Villa Savoye o en la casa de dimensiones estándar del señor Ocho-Cero? “Cualquier edificio que no solo intente darnos cobijo, sino también conmovernos, levantarnos el ánimo, está destinado a romper con nuestras expectativas de muchas maneras”, dijo Charlie. “A veces hay que poner en cursiva una puerta o una ventana para que la gente la vea con nuevos ojos, y eso puede muy bien significar hacerla ‘demasiado grande’ o ‘demasiado pequeña’. El hecho es que tu señor Ocho-Cero puede haberse ahorrado algunos problemas y algo de dinero, pero se está perdiendo el alma de un buen edificio”.

Joe ahora intentó volver a llevar la conversación al plano terrenal, donde esperaba obtener alguna información necesaria y luego, con un poco de suerte, dar por finalizado el día.

—Entiendo lo que dices sobre ver las cosas con nuevos ojos, Charlie. Pero hay un par de cosas en estos dibujos tuyos que no podemos ver en absoluto, como el marco de esta pequeña ventana de piedra. A veces Mike se olvida de frotar el jugo de limón en estas cosas y no podemos leer la tinta invisible.

—Oye, Mike sabe mucho sobre tinta invisible, con la que firma sus cheques. Pero te entiendo. Te enviaré por fax un S-K sobre eso mañana. «S-K» es la forma en que los arquitectos usan la palabra «sketch», que parece una abreviatura bastante dudosa cuando te das cuenta de que, en realidad, lleva más tiempo pronunciarla que la palabra que pretende recortar. Evidentemente, una cierta cantidad de conversaciones poco claras con personas de adentro es un imperativo profesional; de hecho, sin un interior y un exterior, probablemente no tengas una profesión.

Todo este ir y venir era en realidad sólo un preludio de la charla que teníamos que tener sobre las ventanas, las ocho más grandes de todas. En total había ocho, de cinco tipos distintos (las dos grandes marquesinas que se abrían hacia dentro en cada extremo del edificio; una ventana batiente de una hoja que se abría hacia afuera en la pared norte con vistas a la roca; una ventana batiente francesa de doble hoja que se abría hacia adentro en la pared sur, y luego las dos ventanas fijas y dos operables en la parte superior), todas en un edificio no mucho más grande que una minivan. Según el almacén de madera, sólo una de ellas (la ventana batiente que se abría hacia afuera y daba a la roca) era un artículo de stock; el resto eran tan personalizadas como se puede serlo. Le dije a Charlie que el primer carpintero al que se las había llevado, un sueco enorme y adusto llamado Tude Tanguay, había echado un vistazo al plano de la ventana batiente y había dicho que no valía nada. Tude supuso que sería posible diseñar una ventana que se abriera hacia dentro y no dejara entrar la lluvia, pero de una cosa estaba seguro: no era así. «Arquitectos», había gruñido Tude, adoptando el tono de voz que otras personas reservan para las palabras «termitas» o «operadores de telemarketing». «El tipo que dibujó esto ni siquiera muestra un borde de goteo», señaló, apartando el plano a un lado. «Dame un mejor detalle y luego hablamos».

Charlie reconoció que necesitaba idear un sistema para evitar que el agua se filtrara por debajo de la hoja de la ventana y prometió enviarme un boceto de inmediato. Con mucha cautela, le pregunté si tal vez no deberíamos reconsiderar todo el enfoque. ¿No podríamos encontrar ventanas de stock que nos dieran al menos parte de lo que queríamos, por mucho menos dinero y con cierta seguridad de que no habría filtraciones? Pero Charlie estaba convencido de que las ventanas no eran el lugar adecuado para hacer concesiones.

“Estas ventanas abatibles hacia dentro son absolutamente clave para el diseño. Recuerden, la idea aquí era hacer que las paredes de los extremos desaparecieran en verano, para convertir su edificio en un porche. No conozco una mejor manera de hacerlo que con estas ventanas”. Procedió a enumerar cada una de las soluciones estándar que había considerado (ventanas de guillotina, abatibles y toldos comunes) y explicó por qué ninguna nos daría el efecto que buscábamos. En todos los casos, la ventana abierta dejaría un marco de montantes o marcos de ventanas a la vista en lugar de un paisaje de pared a pared.

“Estas ventanas son la cara de tu edificio, Mike, tu cara y tu marco. Establecen toda la relación entre el interior y el exterior, entre el tipo sentado en esa silla y el paisaje. Utilizar ventanas de fábrica aquí sería como comprar esas gafas de lectura baratas que venden en Woolworth’s. Tal vez cumplan su función, no lo sé. Pero no se puede decir que sea lo mismo que tener tu propia graduación. Eso es lo que son: ventanas graduadas”.

Joe puso los ojos en blanco. Mientras escuchaba a Charlie hablar, se había ido quitando una capa de ropa de abrigo tras otra, preparándose para volver a casa, y se había detenido en una camiseta negra deshilachada con letras moradas en el pecho que decía: “¿Qué parte de NO no entiendes?”. Esta camiseta estaba a la altura de la colección de ropa hostil al heavy metal de Joe, junto con su camiseta UZI DOES IT. Le dije a Charlie que me enviara por fax un detalle para las ventanas. Veríamos si podíamos encontrar una forma de hacerlas funcionar.

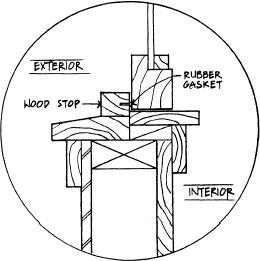

El problema de las ventanas que se abren hacia adentro, la razón por la que no las vemos a menudo en este mundo, se entiende mejor comparando dos dibujos:

En una ventana convencional que se abre hacia afuera (la de la izquierda), el tope contra el que se apoya la hoja también sirve como barrera climática, devolviendo eficazmente el agua que se filtra por el borde inferior de la hoja hacia el alféizar y alejándola del edificio (lo mismo ocurre en una ventana común de guillotina). Pero cuando la hoja de la ventana se abre hacia adentro, lo que no puede hacer a menos que el tope esté hacia afuera, una cierta cantidad del agua de lluvia que corre por el cristal encontrará el camino entre la hoja y el tope, y desde allí hacia la habitación. Este no es en absoluto un problema fácil de resolver. Hay una muy buena razón para que la mayoría de las ventanas se abran hacia afuera: dado el comportamiento predecible del agua cuando se le presentan oportunidades de infiltrarse en un edificio, una hoja que se abre hacia afuera es la solución más fácil y natural, el equivalente fenestrado de un techo inclinado. Esto no quiere decir que no se pueda desafiar la convención con éxito, solo que hacerlo exigirá una tecnología más elaborada y tal vez un mayor grado de imaginación por parte de su diseñador. Sería útil, por ejemplo, que el diseñador de una ventana así pudiera pensar como el agua, como decía un viejo jardinero que conocí.

Cuando unos días después recibí el detalle de la ventana de Charlie, no estaba del todo seguro de que hubiera solucionado el problema. Básicamente, lo que Charlie había ideado era una junta de goma para cerrar el espacio entre la hoja y el tope, de la siguiente manera:

Pensando como el agua, podía fácilmente imaginarme trabajando hasta llegar a esa junta, donde me parecía que podría quedarme y eventualmente dañar la madera circundante, o tal vez congelarme y descongelarme suficientes veces para romper la junta de goma y luego encontrar mi camino hacia el interior.

Pero ¿qué sabía yo? No era arquitecto y, en todo caso, solo era carpintero a medias.

Así que llevé el equipo de Charlie a Tude Tanguay, a quien encontré en el bosque detrás de su tienda, cortando troncos de roble con una motosierra con tanta facilidad que podrían haber sido baguettes. Era una mañana amenazante de diciembre y el aire estaba frío, crudo y artrítico. El hombretón llevaba una gorra negra calada hasta las orejas y su barba a lo Honesto Abe estaba bordeada de cristales de hielo. Me sentí como si estuviera entregando una carta no solicitada a Paul Bunyan. El equipo era inútil, declaró Tude después de echar un vistazo rápido al papel, y más o menos por las razones que yo había sospechado. Sin embargo, cualquier satisfacción que pudiera haber sentido por tener razón se vio eclipsada por la triste constatación de que mi arquitecto parecía saber bastante menos que yo sobre el diseño de una ventana resistente a la intemperie: un problema bastante serio. Le pregunté a Tude si tenía alguna sugerencia.

—No desde el principio —dijo, mientras aceleraba con su motosierra—. Déjame pensarlo y te llamaré.

Seguro.

Tuve mucha más suerte con el siguiente carpintero con el que trabajé, un tipo llamado Jim Evangelisti, que trabajaba en un taller al otro lado de la calle de un almacén de madera local. El taller de Evangelisti estaba en un edificio alto con frontón, tablas y listones, de estilo neogótico que asocio con los hippies rurales de los años 70 (Charlie lo habría llamado un “buen negocio de la madera”), vagamente parecido a una iglesia, con una pared alta de marcos de ventanas divididas en el frente y un letrero escrito a mano sobre la puerta que decía TALLERES DE ARTESANÍA. Jim tenía unos cuarenta años, cabello rubio rojizo y era compacto. Tenía el tipo de comportamiento nervioso y ligeramente inquieto que asocio con los ebanistas, junto con el complemento habitual de dedos destrozados. Me dolía solo mirarlos.

Faltaban un par de semanas para Navidad cuando me dejé caer por allí con mis dibujos, y Jim estaba haciendo un trabajo pro bono en la decoración navideña de Main Street, perforando agujeros para las luces en un Papá Noel de madera contrachapada, con un cigarrillo mentolado entre los dientes. No tuve la sensación de que hubiera un trabajo atrasado en casa; Jim mostró mucho más interés en mi proyecto que Tude Tanguay, aunque fue exactamente tan halagador como Tude había sido con el detalle de la ventana de Charlie.

—Bueno, esto no nos va a servir de nada —dijo, golpeando con fuerza los dedos contra la página de Charlie—. Tendrás agua estancada en ese tope, y ha puesto la junta demasiado abajo; no puede haber agua acumulada allí. También deberías saber ahora mismo que yo no hago marcos de ventanas como los que él muestra, con topes para sujetar los paneles. Monto el vidrio con masilla, de la misma manera que se ha hecho en Nueva Inglaterra durante trescientos años al menos. —Luego encendió otro Kool y agitó el dibujo de Charlie frente a mí—. ¿Sabes cómo los llamo?

“Déjame adivinar…”

“Dibujos animados.”

Pero cuando le pregunté si tenía una idea mejor, en realidad la tenía… más o menos. Jim dijo que Greene and Greene, los arquitectos de California que se especializaron en casas estilo bungalow a principios del siglo XX, habían construido las únicas ventanas batientes que se abrían hacia dentro que había visto nunca. Parece que Jim había trabajado en la renovación de una casa de Greene and Greene en Berkeley después de salir de la universidad a mediados de los setenta. No recordaba exactamente cómo funcionaban las ventanas batientes, solo que tenían un alféizar inusualmente empinado y una especie de borde de goteo. “Pero la mayoría de los dibujos de Greene and Greene están en la Universidad de Columbia. Tal vez puedas encontrar algún detalle”.

Acordamos que yo buscaría uno mientras Jim calculaba el precio, pero dudé. Mi confianza en el proyecto de ventanas de Charlie estaba menguando y estaba considerando seriamente abandonarlo, sacrificando lo que bien podría ser un conjunto de ideas brillantes a las legítimas exigencias de la practicidad. Aunque, en realidad, ¿cuán brillante era una idea arquitectónica que desafiaba tan alegremente los hechos, las exigencias de la construcción y el clima, es decir, el mundo en el que vivimos? Me parecía que Charlie había metido la pata en este caso, que me había diseñado el equivalente a un tejado modernista con goteras, un concepto interesante pero inviable. Iba a terminar como uno de esos clientes de la arquitectura moderna que, cuando se atreven a quejarse al maestro por la silla que les rompe la espalda o por el goteo en la cabeza, se ven obligados a soportar una de esas deliciosas bromas de biógrafos que no se fijan en los cubos y el genio. (“Esto es lo que pasa”, suspiró una de las clientas de Frank Lloyd Wright, resignada a las goteras de su casa, “cuando dejas una obra de arte bajo la lluvia”). La voluntad de la gente de este siglo de sufrir por el arte (y por el arte de otros, además) puede haber sido una condición previa para el surgimiento de la arquitectura moderna, pero no era algo de lo que yo quisiera formar parte.

Y, sin embargo… allí estaba la promesa de esas ventanas graduadas. Cada ventana es una interpretación de un paisaje, y la variedad e inventiva de las ventanas de Charlie, tan específicas para el lugar y las circunstancias (tan personalizadas, en el mejor sentido), era una de las partes más emocionantes de su diseño. Qué buena idea, convertir la casa de escritura en un porche para el verano; la metáfora de Charlie de bajar la capota del descapotable se me había quedado grabada. Las ventanas que se abrían hacia dentro también, imaginé, dejarían entrar el paisaje al edificio, darían paso a esa cascada de espacio, de chi, que me había atraído al lugar en primer lugar. Y me gustó especialmente la idea de las ventanas en cada una de las gruesas paredes con sus vistas en primerísimo plano: la protuberancia de roca gris verdosa a mi derecha y la enredadera enmarañada, fragante y que filtraba la luz en el lado sur, ambas en estanterías junto a mis libros.

Así que, claro, me cautivó el romanticismo de estas ventanas, de este nuevo par de anteojos, de ocho lentes hechos a medida. Y, sin embargo, cada susurro de esa palabra diminuta, siseante y deflacionaria —“fuga”— hizo que mi cabeza se imponga al deseo de mi corazón.

No podía decidirme por una u otra opción durante más de un minuto, así que pensé que bien podría hacer una visita a la Biblioteca Avery de Columbia y consultar el consejo de Jim. Si encontraba un detalle de ventana de Greene and Greene que pareciera que podría funcionar, bien; si no, insistiría en que Charlie rediseñara las ventanas. Por teléfono, la bibliotecaria del archivo confirmó que efectivamente tenían una colección considerable de dibujos originales de Greene and Greene: varios miles de ellos, de hecho. No podía decidir si esto era una buena noticia o no; ciertamente no estaba dispuesto a pasar una semana buscando el borde de goteo que Charlie había dejado caer. La bibliotecaria no sabía nada sobre detalles de ventanas en sí (¿por qué lo sabría?), pero dijo que todos los dibujos se habían puesto recientemente en un CD-ROM, lo que significaba que podía hojearlos bastante rápido. Concerté una cita para la mañana siguiente.

La resolución de las imágenes del CD-ROM era demasiado pobre para que yo pudiera discernir si una ventana en particular se abría hacia dentro o hacia fuera, pero me permitió limitar mi búsqueda a una serie de casas con ventanas de aspecto prometedor. La bibliotecaria sacó mis selecciones de los cajones de los archivos, extendió los delicados dibujos a lápiz en color beige sobre una mesa mientras recitaba las reglas del archivo: no se permiten fotocopias, no se permite calcar, no se permiten bolígrafos ni rotuladores de tinta sobre la mesa. Genial. La última y mejor esperanza para mis ventanas, si no para la integridad del diseño de mi edificio, dependía de mi habilidad como dibujante a mano alzada, que era absolutamente nula.

Me lavé las manos y empecé a repasar los dibujos. La mayoría de las casas que aparecían en las fotografías eran bungalows de madera con muchos frontones poco profundos apilados uno sobre otro de una manera que recordaba a la arquitectura japonesa. Se podía entender por qué un ebanista que llamaba a su negocio Craftsman Woodshops respondería a esta obra: los diseños de los Greene debían mucho al movimiento Arts and Crafts, y compartían su énfasis en la artesanía tradicional de la madera. Con sus estructuras expuestas y acabados hechos a mano, muchas de las casas parecen celebraciones de las posibilidades mismas de la madera y el arte de la carpintería; exhibían en su diseño y acabados una especie de transparencia hacia la artesanía que las había hecho. Al surgir en una época en la que dicha artesanía estaba siendo atacada por el sistema fabril, esta estética tenía un fuerte matiz moral, era una protesta de último momento contra la era de las máquinas y una afirmación de la dignidad del trabajo. Es un mensaje que todavía parece hablar a muchos carpinteros hoy en día (y no solo a ellos).

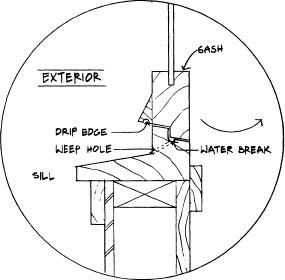

Al final de la mañana, había encontrado lo que buscaba: un ingenioso detalle de construcción para una ventana abatible hacia dentro en una casa de Pasadena. Seguí buscando y empecé a encontrar variaciones de la misma idea una y otra vez, en una casa tras otra. La ventana debía haber funcionado, pensé, o de lo contrario los Greenes habrían intentado una táctica radicalmente diferente o habrían renunciado por completo a la ventana abatible hacia dentro. Así que copié el detalle de la ventana en mi cuaderno con todo el cuidado que pude, revisándolo una y otra vez para asegurarme de que no había dejado nada importante fuera (suponiendo, por supuesto, que supiera qué era lo importante).

A mi ojo inexperto me pareció una buena solución, económica en el mejor sentido. El marco inferior de la hoja, o riel, hacía las veces de borde de goteo; al diseñar el riel para que sobresaliera del tope, el diseñador se aseguró de que el agua que cayera por su cara cayera sobre el alféizar en lugar de sobre el tope. Y el perfil curvo del propio tope eliminaba cualquier superficie en la que pudiera quedarse el agua. Al principio no entendí el propósito de la ranura fresada en la parte inferior de la hoja, pero cuando le llevé el dibujo a Jim el sábado siguiente, comprendió su significado de inmediato.

“Acción capilar. El agua tiende a migrar por la parte inferior de una superficie, por lo que volverá a ese hueco a menos que se le ponga algo en el camino. Para eso está la ranura: el agua se acumulará en ella hasta que el cordón se vuelva lo suficientemente pesado como para romper la tensión superficial. Luego caerá sobre el lado inclinado de ese tope y bajará hasta el umbral y se irá”. Este fue un ejemplo de pensamiento como el agua a nivel de doctorado.

Jim pensó que el detalle era definitivamente factible, aunque tendría que adaptarlo un poco. Por un lado, Connecticut recibe muchas más lluvias que California; por otro, mis ventanas estarían hechas de pino pintado en lugar de secuoya sin terminar (demasiado pesadas para un marco de este tamaño, sin mencionar el costo), y le preocupaba la capacidad de un tope de pino tan delgado para soportar el peso del marco golpeando contra él. Pero tenía algunas ideas. Jim me dio su precio, que parecía justo en vista de las complejidades. Sin embargo, era un poco más de lo que podía pagar. Jim sugirió que podría ahorrar varios cientos de dólares del total si estaba dispuesto a hacer las cuatro pequeñas ventanas de pico yo mismo, un trabajo que me aseguró que sería bastante sencillo. Así que sacamos estos elementos del trato y nos dimos la mano.

Jim había dicho que no le importaba que yo quisiera verlo construir las ventanas, así que un lunes por la mañana temprano me acerqué a su taller. Sobre un palé junto a la puerta principal había una pequeña pila de tablones de pino blanco recién cortados, de distintas longitudes, sin nudos y cubiertos de una suave pelusa rubia. Nada en esa madera te hacía pensar en una «ventana»; no podía ser más opaca o inerte. Y, sin embargo, lo que Jim se propuso hacer antes de que terminara la mañana era transformar esa pila de madera en intrincados esqueletos de pino blanco terminado, los marcos aireados de seis ventanas de ventana dividida. La singularidad de la «madera» —lo que Jim llamaba el pino en bruto— se traduciría en ese vocabulario rico, antiguo y multifacético que ofrece el inglés para las partes de una ventana: marcos y montantes, montantes y montantes, alféizares y jambas y rieles y marcos y luces.

El taller de Jim constaba de dos grandes salas divididas por estanterías de madera en las que se apilaban hermosas losas de roble, cerezo, caoba, arce y pino sin terminar. Ambos espacios estaban abarrotados de puertas, ventanas, armarios y encimeras en distintas etapas de fabricación, y todo el lugar parecía como si hubiera pasado una ventisca recientemente, cubriéndolo todo con varios centímetros de serrín fresco y fragante, incluido Jim. La trastienda tenía dos mesas grandes y bajas donde Jim hacía sus diseños y encolados. En la parte delantera había media docena de máquinas herramienta distribuidas por la sala en una aproximación aproximada a una línea de montaje, con estaciones separadas cada una para la cepilladora, la perfiladora, la sierra de mesa, la espigadora, la mortajadora y la perforadora. Parecía una gran cantidad de maquinaria para un carpintero tan devoto de la tradición como Jim decía ser.

“Han mejorado un poco el cincel”, dijo Jim mientras se ponía a trabajar, arremangándose las mangas de la sudadera a la altura de los codos, “pero la unión por mortaja sigue siendo lo mejor que sabemos hacer”. En esto, el pensamiento de Jim estaba en consonancia con el movimiento Arts and Crafts, con el que obviamente se sentía afín. Gustav Stickley, el fabricante de muebles de finales del siglo XX que promovió las ideas de Arts and Crafts en Estados Unidos, no se había opuesto a la máquina en sí, sino a los usos que se le estaban dando, incluida la producción en masa y la devaluación de la artesanía. “Cuando se utiliza correctamente”, había escrito Stickley en The Craftsman, la influyente revista que comenzó a publicar en 1900, “la máquina es simplemente una herramienta en manos de un trabajador experto”.

En las manos de Jim, la máquina era un agente de transformación aullante y ligeramente aterrador. Trabajando con una rapidez que explicaba en cierta medida el estado de sus dedos, Jim escoltaba cada tablón en bruto de una estación a la siguiente, guiando al pino en un viaje de refinamiento y especificidad cada vez mayores. Primero seleccionaba un trozo de madera de la pila junto a la puerta y lo pasaba por la cepilladora, un sándwich de acero de cuchillas giratorias que pelaban una capa delgada y uniforme de ambos lados de la madera a la vez, dejándola lisa y aplomada. Ahora Jim colocaba la pieza sobre un diagrama a escala real de la ventana que había dibujado en una tabla de masonita, decidía su función (montante, montante, travesaño, etc.) luego la marcaba para el ancho y el largo y la cortaba en la sierra de mesa. A continuación, la pieza de madera entraba en la boca de la moldeadora, de la que salía con el aspecto de una pieza de moldura terminada, con sus esquinas cuadradas habiendo adquirido el perfil curvo de una albardilla o filete, ojival o ojival invertido, según la broca utilizada. Gritando por encima del chirrido de la máquina, Jim dijo que las brocas de la moldeadora costaban más de mil dólares cada una, así que era mala suerte si no me gustaba la que tenía. Mis ventanas recibieron el mismo perfil austero que se ve por toda Nueva Inglaterra, sus travesaños o montantes, estrechándose desde el panel de vidrio hasta el borde en tres pasos de curvatura rápidos, cada uno de aproximadamente la mitad del tamaño del anterior. No demasiado quisquilloso, pero tampoco demasiado simple; me gustó mucho.

A partir de ese momento, el destino de las distintas piezas de madera fue divergiendo, ya que algunas se denominaban espigas y otras mortajas, macho o hembra, según cómo encajaran finalmente en el marco de la ventana. Las barras de los montantes que sujetarían los paneles de vidrio en su lugar se unirían con espigas a los montantes y los travesaños para lograr la máxima resistencia; cada montante pasaba por una espigadora que recortaba sus extremos hasta convertirlos en una estrecha lengüeta rectangular de madera. Los miembros más robustos que recibirían las barras de los montantes iban en cambio a la mortajadora, un taladro de columna modificado que cortaba muescas perfectamente coincidentes utilizando una broca giratoria en combinación con un cincel. Todas estas máquinas parecían y sonaban hambrientas de yemas de dedos.

Una vez que todas las piezas habían sido cortadas y moldeadas, Jim las extendió sobre su mesa de trabajo y comenzó a encajarlas, como un rompecabezas. Con un suave golpe de su mazo de madera, las espigas encajaron con destreza en sus muescas, los diseños de las molduras doblaron las esquinas y coincidieron perfectamente, los filetes cóncavos se juntaron con los filetes, las tapas convexas se juntaron con las tapas. Las tolerancias de la máquina eran tan exactas que, a excepción del marco más grande, todos los marcos prácticamente se cuadraban solos. Satisfecho con el ajuste, Jim desarmaba los marcos, extendía pegamento sobre las espigas y en las muescas, y luego los volvía a ensamblar. Después de verificar que estuvieran a escuadra, sujetaba los marcos con abrazaderas y los dejaba secar. En un día o dos, enviaba los marcos al hombre que hizo el acristalamiento. “Hay un truco para trabajar la masilla a la perfección”, explicó cuando le pregunté por qué había sustituido este paso en particular. “El acristalamiento es un juego de viejos”.

Una vez que los marcos estuvieron ensamblados, estudié el detalle del borde de goteo de Jim. Se veía así:

Era ingenioso, aunque no tan económico como el detalle de Greene y Greene en el que se basaba. Al igual que el de ellos, el borde inferior de mi ventana se extendía bastante más allá del tope, para conducir el agua lejos de la ventana, y tenía una ranura enrutada a lo largo de su parte inferior para frustrar cualquier acción capilar. Pero en la parte inferior, el diseño divergía de su modelo, ya que Jim había decidido que no podía ahusar el tope, como habían hecho los Greene, para minimizar su área de superficie. El pino no habría sido lo suficientemente fuerte, por un lado. Pero el problema más grave, y el que nunca vi venir, era que en una ventana de toldo (a diferencia de una ventana batiente como la de los Greene), cuando el borde de goteo saliente giraba hacia adentro, describía un ligero arco descendente que en realidad chocaba con cualquier tope que no estuviera bien colocado debajo de él o que estuviera en un ángulo incorrecto, es decir, hacia el interior del edificio, en lugar de hacia afuera. (En este negocio, había que pensar como madera y como agua). La solución de Jim fue una inspiración: inclinó el tope hacia el edificio para que el borde de goteo no lo atravesara. Luego, hizo una segunda ranura a lo largo de su superficie para recoger el agua que se filtrara por debajo de la hoja, que luego fluiría a través de una serie de orificios de drenaje perforados en el tope. Básicamente, Jim había proporcionado una segunda línea de defensa.

Lo felicité por el diseño, un detalle fundamental de mi edificio que probablemente nadie, excepto tal vez otro carpintero, notaría jamás. Jim se mostró inesperadamente irritable al respecto. “No voy a empezar a quejarme todavía, pero ya tengo dos días más en este trabajo, sólo para pensar. Los arquitectos ganan mucho dinero por idear este tipo de detalles”. Tal vez, pero me pareció que ese es precisamente el punto donde, al menos hoy en día, la arquitectura se detiene, donde se reduce a encontrar un artesano como Jim Evangelisti o un cubo.

A excepción del golpeteo del mazo de madera, el montaje final fue afortunadamente silencioso, y Jim habló un poco sobre el camino que lo había llevado a Craftsman Woodshops, que resultó no estar tan lejos de donde comenzó. La familia de Jim era dueña del almacén de madera al otro lado de la calle, por lo que siempre había estado rodeado de madera y carpinteros cuando era niño, pero no fue hasta que se fue a la universidad, en Vermont, que se tomó en serio la carpintería. Uno de sus profesores en Godard estaba construyendo una casa con estructura de madera auténtica, cortando su propia madera del sitio, cortándola a mano y armando la estructura únicamente con herramientas manuales, sin electricidad permitida. Eran los años setenta, recuerde, y Vermont estaba repleto de personas que regresaban a la tierra y que (al igual que los miembros del movimiento Arts and Crafts) hacían de la artesanía tradicional y la autosuficiencia una virtud moral y política.

Después de la universidad, Jim se mudó a California, donde se enteró de que estaban restaurando una casa de Greene and Greene en Berkeley. “Me di cuenta de inmediato de que el arquitecto a cargo no tenía ni idea”, dijo Jim. “Quiero decir, ¡estaba haciendo juntas a tope por el amor de Dios! No tenía ni idea de la carpintería de esa casa. Prácticamente tuve que obligarlos a que me dejaran trabajar en ella”. Mientras escuchaba a Jim describir los meses que pasó en el trabajo (reemplazando una barandilla del porche y restaurando una pasarela ornamentada de la que todavía tenía un dibujo con las esquinas dobladas), pude ver que el trabajo había sido un punto culminante para él y una experiencia formativa. Había encontrado su vocación. Eso, y su bestia negra de toda la vida: los arquitectos bien pagados e ignorantes a los que siempre parecía terminar abandonando.

Y, sin embargo, dejando de lado las críticas de Jim a los arquitectos, me pareció que él y Charlie tenían cosas importantes en común. No menos importante era su profundo aprecio por la arquitectura vernácula estadounidense y la arquitectura indígena que se había inspirado en ella tan fructíferamente antes de que el modernismo devolviera la atención de todo el mundo a Europa. Charlie y Jim eran hijos de los años setenta, y su enfoque de la construcción había sido moldeado por una extraña confluencia de corrientes que en ese momento estaba ayudando a devolver la arquitectura estadounidense a las fuentes estadounidenses. Una de estas corrientes era, por supuesto, el posmodernismo, que a mediados de los años setenta había provocado un resurgimiento del interés por el estilo de tejas de madera estadounidense, una arquitectura doméstica autóctona con profundas raíces vernáculas. También cobró impulso durante los años setenta la presión por la preservación histórica. Y luego, viniendo de un sector completamente diferente, estaba el movimiento de regreso a la tierra, que tenía sus propias razones para revivir los estilos y métodos de construcción vernáculos, como la estructura de madera; también compartía muchos de los valores del movimiento Arts and Crafts. (Recuerdas las artesanías.) Aunque rara vez se las incluye en las historias de la arquitectura, la arquitectura hippie estadounidense de los años 70 desempeñó un papel importante, socavando las ideas modernistas desde abajo mientras los posmodernistas más académicos las atacaban de frente. Así, mientras Jim colaboraba en el resurgimiento de la estructura de madera en Vermont, Charlie estudiaba en la UCLA con Charles Moore, el posmodernista con quizás el sentimiento más profundo por la lengua vernácula estadounidense.

De hecho, no sería exagerado decir que Jim y Charlie, habiendo empezado en dos lugares tan diferentes, habían estado trabajando en pos de la ventana neotradicional que se está formando en esta mesa de trabajo de Craftsman Woodshops. La ventana de luz dividida, junto con la estructura de madera, los techos inclinados, las tejas de madera y muchos otros elementos vernáculos, fue una de las víctimas del modernismo que arquitectos como Charlie y artesanos como Jim han hecho su parte por revivir. Aquí, en microcosmos, se produjo esa colaboración entre el temperamento posmoderno y el ideal del artesano: lo “neo” y lo “tradicional”. No es que la colaboración fuera fácil ni amistosa. El arquitecto, como artista moderno, no se contentó con recuperar un idioma, sino que insistió en darle un giro nuevo (la ventana demasiado grande, la hoja de guillotina que se abre hacia dentro), y su novedad obligó al artesano a recurrir a su ingenio (y a su memoria de soluciones olvidadas, como el borde de goteo de los Greene) para que todo funcionara. O para sacarlo de apuros, según el punto de vista.

De todos los resurgimientos del período posmoderno, quizá el más sorprendente sea el de las ventanas con dos luces. Después de todo, el tejado a dos aguas podía justificar su regreso por razones estrictamente utilitarias: se podía argumentar que un frontón era simplemente la mejor manera de proteger una casa del clima, pero las barras de los montantes que dividían una ventana en pequeños paneles de vidrio no pueden afirmar lo mismo por sí mismas. De hecho, desde un punto de vista puramente tecnológico, han quedado obsoletas en todas las ventanas, salvo en las más grandes, desde la invención del vidrio laminado a fines del siglo XVIII. Sin embargo, no fue hasta el período moderno que desaparecieron por completo, para volver a aparecer en los últimos años, gracias (una vez más) a Robert Venturi, quien colocó una gigantesca ventana con dos luces en la fachada de la casa de su madre. (En realidad, es una puerta corrediza de vidrio dividida en dos por una gruesa barra horizontal). La historia de la caída y el ascenso de la humilde barra, que comencé a investigar después de mi tiempo en la tienda de Jim Evangelisti, resulta arrojar algo de luz no solo sobre cómo surgieron mis propias ventanas en particular, sino sobre toda la historia de la idea de transparencia en Occidente, que es en sí misma una especie de subhistoria de nuestras actitudes cambiantes hacia la naturaleza, la objetividad y la noción de perspectiva, tanto de una persona como de un edificio.

Los montantes se inventaron originalmente como una forma de unir numerosos paneles pequeños de vidrio cuando ese era el único tipo que había. Antes del desarrollo del vidrio laminado, un panel de ventana se hacía soplando una burbuja de vidrio, aplanándola y luego cortando el cuadrado más grande posible del panqueque resultante, que rara vez tenía más de unos pocos centímetros de lado. Una docena o más de estos paneles se podían combinar para formar una ventana usando barras de montantes para mantenerlos en su lugar. Estos paneles se llaman “luces” porque durante mucho tiempo eso fue todo para lo que servían: demasiado pequeños y ondulados para ofrecer vistas de alguna importancia, su propósito principal era la iluminación.

En las primeras casas americanas, las ventanas tenían muy poca luz. La mayoría de los cristales venían de Inglaterra y durante el período colonial los cristales estaban sujetos a impuestos muy altos. Antes de las mejoras en el diseño de las chimeneas, la luz que ofrecían las ventanas también tenía que sopesarse frente a las corrientes de aire frío que dejaban pasar. No es que nadie en aquella época hubiera querido siquiera una ventana panorámica con paneles térmicos, suponiendo que tal cosa hubiera estado al alcance de la tecnología: el gusto por contemplar el paisaje, que era una invención de los románticos, todavía estaba en el futuro. Y en América, donde el aire libre todavía se consideraba un desierto aullante, el refugio de Satanás y los indios y un clima abominable, el deseo de mirar por una ventana, salvo con el propósito de espiar una amenaza, era escaso o nulo. En aquellos días, el refugio contaba más que la perspectiva.

De hecho, la ventana colonial temprana, con su alta proporción de madera y vidrio y su parsimoniosa entrada de luz, probablemente era un fiel reflejo de la actitud predominante hacia el mundo exterior. El cristianismo medieval, así como el puritanismo, trazaron una clara línea divisoria entre el santuario espiritual que proporcionaban los interiores y la profanidad del mundo exterior. Cuando el mundo más allá de la ventana está lleno de tantos peligros (espirituales y de otro tipo), esa ventana tiende a ser pequeña y difícil de abrir.

El desarrollo del vidrio transparente emplomado en 1674, seguido un siglo después por el vidrio laminado fabricado con rodillos de hierro, coincidió con —y sin duda contribuyó a promover— importantes cambios en la actitud de la gente hacia el mundo que había más allá de la ventana. A partir de la Ilustración, la gente estaba menos inclinada a considerar el mundo exterior como peligroso o profano; de hecho, la propia naturaleza se convirtió en el lugar del santuario espiritual, el lugar al que uno iba para encontrarse a sí mismo, como haría Rousseau en sus paseos solitarios. La naturaleza se convirtió en el remedio para muchos males, tanto físicos como espirituales, y los muros que nos separaban de sus efectos saludables comenzaron a verse como barreras indeseables. Como sugiere Richard Sennett en un fascinante estudio sobre la percepción y la vida social titulado La conciencia del ojo, la transparencia —de uno mismo hacia la naturaleza, de uno mismo hacia el otro— se convirtió en un ideal elevado de la Ilustración. Sennett escribe: “La Ilustración concebía la vida interior de una persona abierta al entorno como si uno hubiera abierto una ventana al aire fresco”.

Este tipo de sentimientos, impulsados por las mejoras en la fabricación de vidrio, condujeron a un aumento espectacular del tamaño de los cristales y los marcos de las ventanas a lo largo del siglo XVIII. Las ventanas batientes de piso a techo conocidas como ventanas francesas, que aparecieron por primera vez en Versalles en la década de 1680, se hicieron populares en ambos lados del Atlántico durante este período (Jefferson instaló varias de ellas en Monticello), al igual que las gigantescas ventanas de guillotina que los holandeses inventaron en la misma época para iluminar el interior de sus casas largas y estrechas. Las barras de montante todavía se usaban comúnmente en las ventanas, pero con un nuevo propósito: ayudaban a distribuir el peso de los cristales, lo que hacía posible construir ventanas mucho más grandes. Además de proporcionar aire y luz, las ventanas ahora permitían que el paisaje entrara al interior de una casa.

Se puede trazar una línea de descendencia histórica desde la ventana de la Ilustración hasta la pared de cristal modernista, y Sennett traza una convincente, pasando por los grandes invernaderos victorianos (los primeros espacios vastos que se encerraron en vidrio, creando la novedosa sensación de estar al mismo tiempo dentro y fuera) en su camino hacia los muros cortina de la Bauhaus y las casas de cristal construidas por Mies van der Rohe y Philip Johnson. Pero me parece que esta línea de desarrollo histórico pasó al menos parte del siglo XIX en Estados Unidos, pasando cerca de Concord, donde Emerson se imaginaba a sí mismo como un “globo ocular transparente” en la naturaleza, y Walden Pond, donde Henry Thoreau estaba dando voz al sueño de una vivienda transparente.

La fenestración de la cabaña de Thoreau no tenía nada de especial: la única ventana de guillotina que puntuaba la larga pared donde guardaba su escritorio probablemente hizo poco por aliviar la penumbra interior de la casa en Walden. Pero la arquitectura imaginaria de Thoreau estaba muy por delante de lo que realmente logró construir, y resultó ser, con mucho, la más influyente. Recordarán cómo esperó hasta el último momento posible ese primer otoño para enyesar las paredes de su cabaña, tanto disfrutaba del tránsito de las brisas a través de la estructura de su edificio, “tan ligeramente revestida”. Enemigo jurado de las paredes, los límites y los marcos de cualquier tipo, declaró que su “habitación” favorita en Walden era la madera de pino fuera de su puerta, barrida por ese “hogar inestimable”, el viento. En un pasaje memorable, describió el día de limpieza en Walden, cuando sacó su escritorio y todos sus efectos personales al césped, dando vuelta su casa. “Valió la pena ver el sol brillar sobre estas cosas”, escribió, “y escuchar el viento libre soplar sobre ellas; “Los objetos más familiares parecen mucho más interesantes en el exterior que en el interior de la casa”.

El sueño de Thoreau de una casa totalmente transparente a la naturaleza, en la que se hayan borrado las distinciones habituales entre el interior y el exterior, es fascinante y, sin duda, se encuentra en algún lugar detrás de mi deseo de un edificio que pudiera convertirse en un porche cada vez que el verano me ofreciera una tarde lo suficientemente benigna. Probablemente también se encuentre detrás de la casa de cristal de Philip Johnson, cuya transparencia no tanto destruye toda sensación de encierro como la extiende hasta la línea de árboles del exterior, que se convierte en los verdaderos muros de la casa.

En el siglo XX, el ideal de la transparencia se vinculó estrechamente con todo el proyecto utópico del modernismo y abarcó mucho más que la naturaleza. La arquitectura modernista también buscaba la transparencia de la construcción (de ahí la ausencia de molduras), la función (sin adornos) y el espacio (sin paredes interiores). Como la transparencia implicaba veracidad y libertad, y la opacidad sugería engaño, tal vez era inevitable que el vidrio emergiera como el material modernista supremo, aunque “material” es quizás una palabra demasiado mezquina y terrenal para todo lo que el vidrio representaba en la imaginación modernista. Lejos de ser un mero material de construcción, el vidrio plano ofrecía nada menos que los medios para construir un nuevo hombre y una nueva sociedad, una en la que la transparencia derribaría de una vez por todas las barreras que nos separan a unos de otros, así como de la naturaleza. Aparentemente el más moderno y menos atormentado de los materiales, el vidrio prometía liberar a la humanidad de la carga de su pasado y prepararla para un futuro brillante.

En 1914, un ingeniero alemán y escritor de ciencia ficción llamado Paul Scheerbart ensalzó la promesa milenaria del vidrio en un manifiesto rapsódico:

We mostly inhabit closed spaces. These form the milieu from which our culture develops…. If we wish to raise our culture to a higher plane, so must we willy-nilly change our architecture. And that will be possible only when we remove the sense of enclosure from the spaces where we live. And this we will only achieve by introducing Glass Architecture.

Scheerbart continuó prediciendo que la palabra Fenster estaba a punto de desaparecer del diccionario, ya que las ventanas dieron paso a paredes de vidrio.

Los artistas y arquitectos de la Bauhaus tomaron a este hombre por profeta. Incluso el crítico marxista Walter Benjamin, un ferviente admirador, defendió la causa del vidrio, declarando que “vivir en una casa de cristal es una virtud revolucionaria por excelencia. También es una intoxicación, un exhibicionismo moral, que necesitamos urgentemente”. La exposición absoluta garantizada por el vidrio purgaría a la sociedad de sus males como una ráfaga purificadora de luz y aire fresco. Algunos llegaron al extremo de afirmar que la arquitectura de vidrio anunciaba el fin de la guerra, con la teoría de que la gente que vivía en casas de cristal sabría que no debía tirar piedras (una idea bastante transparente, de todos modos). Durante un tiempo, el vidrio estuvo revestido del tipo de significado místico y posibilidad mágica que durante la mayor parte de la historia ha girado en torno al oro.

Fue el acero estructural lo que hizo de la arquitectura de vidrio algo más que el sueño de los socialistas y los escritores de ciencia ficción. Desde el nacimiento de la arquitectura, el tamaño de las ventanas (y especialmente su extensión horizontal) ha estado limitado por la función de soporte de carga de la pared; muchas de las grandes innovaciones en arquitectura (como el arco gótico y el arbotante) han tenido como objetivo liberar las paredes para que pudieran albergar ventanas más grandes. Si la historia de la arquitectura fue realmente, como escribió Le Corbusier, “la lucha por la ventana”, entonces con la invención del acero estructural, esa lucha se ganó. Ya no era necesario que las paredes soportaran el peso de los pisos, ahora podían albergar vastas extensiones horizontales de vidrio plano sin dividir. (No hace falta decir que la barra de los montantes, que ya no era funcional y estaba irremediablemente anticuada, no tuvo ninguna oportunidad con los modernistas). Con la ayuda adicional del ascensor (las paredes de vidrio son más fáciles de soportar en lo alto del cielo) y el aire acondicionado, la arquitectura de vidrio ahora saltó de la mesa de dibujo.

Pero en la práctica, la arquitectura de vidrio estaba llena de ironías inesperadas y no del todo agradables, algunas de las cuales, sin duda, prepararon el camino para el regreso del parteluz y la ventana tradicional. Como cualquiera que haya pasado algún tiempo detrás del muro cortina de un edificio de oficinas podría decir, el vidrio plano era incómodo de maneras que las teorías no habían previsto. Uno se sentía expuesto y vulnerable detrás de una pared de vidrio. Algunos afirmaban que se trataba de un sentimiento vestigial, burgués, que la gente acabaría superando, a medida que se impusiera el “exhibicionismo moral”. Pero había otro problema. En lugar de conectar a la gente con lo que hay más allá, el vidrio plano parecía hacer exactamente lo contrario, evocar una sensación de alienación. La pared de vidrio tenía una forma inesperada de distanciarte del mundo del otro lado, de “la vista”.

Las exigencias de la construcción con vidrio tuvieron parte de culpa: las paredes de vidrio, e incluso las “ventanas panorámicas” que pronto surgieron como la arquitectura de vidrio del hombre común, tenían que ser extra gruesas para mayor resistencia y con doble o triple acristalamiento para aislarlas. Como esas “ventanas” eran obviamente demasiado grandes y pesadas para abrirlas, el efecto práctico de la arquitectura de vidrio, como señala Sennett, era lograr una transparencia que fuera estrictamente visual. No es que esto molestara a los modernistas, muchos de los cuales pertenecían a una larga tradición en Occidente de privilegiar la vista sobre los demás sentidos. El ojo, había declarado Le Corbusier, era “el maestro de ceremonias” en arquitectura; a veces en sus bocetos dibujaba un globo ocular como sustituto del ocupante de una casa. Sin embargo, sin la información adicional proporcionada por los sentidos del olfato, el tacto y el oído, el mundo tal como se percibe a través de una placa de vidrio puede parecer profunda y desconcertantemente inaccesible. Más aún que el mundo que hay más allá de una pared de madera o piedra, quizás porque la transparencia que promete el vidrio despierta expectativas sensoriales que el material no puede cumplir.

También en la calle, el vidrio laminado resultaba inesperadamente alienante, tanto en el interior como en el exterior. Durante el día, el edificio de cristal apenas era transparente y su reflectividad lo convertía a menudo en una presencia distante y fantasmal en la calle. Sin rostro, frío, parecía constitucionalmente incapaz de establecer cualquier conexión con su entorno, salvo para reflejarlo, en silencio.

El muro de cristal en sí mismo creó una poderosa barrera social que sus defensores no habían previsto; en la medida en que el vidrio facilitaba un “exhibicionismo moral”, no era un espectáculo bonito ni edificante. Hay avenidas en el centro de Manhattan (como Park en los años cincuenta, por ejemplo, o Madison en los sesenta y setenta) llenas de tiendas elegantes, bancos y galerías en las que el muro de cristal a nivel de la calle sirve para aislar a los suficientemente adinerados como para que se les permita entrar con tanta eficacia como el foso de un castillo. Hay una manzana en particular en los años cincuenta en la Sexta Avenida, la vía pública de Manhattan que se entregó de lleno al modernismo, donde una mujer sin hogar puede mirar hacia arriba y ver a un famoso editor de revistas haciendo negocios detrás de la pared de cristal de su oficina en la esquina del segundo piso: hay un teléfono pegado a la oreja, gestos con las manos, la chaqueta del traje colgando del brazo del sofá. La única razón por la que sé de esta mujer sin hogar es que una vez estuve dentro de esa oficina en particular y capté brevemente su mirada, a través del abismo de cristal. Hubo una conexión, supongo, pero no del tipo que los modernistas habían profetizado.

Si en la ciudad el vidrio plano tendía a subrayar las distancias entre las personas, en los suburbios y el campo sus efectos eran menos brutales pero no más constructivos socialmente. En los suburbios, el ventanal, en busca de una vista pintoresca adecuada, tendía a desviar la atención de las casas de la calle, donde el porche delantero la había fijado, y volverla hacia el paisaje. Revistas como House Beautiful publicaron artículos sobre cómo evitar el “efecto pecera” de los ventanales plantando setos en el frente o restringiéndolos al patio trasero; de cualquier manera, las grandes extensiones de vidrio sin dividir tendían a desviar la mirada de los vecinos y la calle, fomentando la privacidad a expensas de la comunidad.

La mayoría de las casas modernistas fueron diseñadas (si no siempre construidas) para el tipo de paisajes rurales despoblados donde la transparencia prometía ser algo más agradable para el propietario. Si la ventana panorámica del mercado masivo desviaba la vista de la calle, el artículo modernista genuino (las paredes de vidrio y las fenêtres en longueur) era inconcebible a menos que uno fuera dueño de toda la calle o al menos de suficiente terreno para borrar su presencia. (Aunque incluso en ese caso, la sensación de exposición es aparentemente difícil de soportar: Philip Johnson en realidad no duerme en su casa de vidrio, sino en una acogedora y antigua casa colonial calle abajo). La casa modernista con sus paredes de vidrio es tan poco práctica en una pequeña parcela de tierra como un pintoresco jardín con su ja-ja: ambos requieren propiedades grandes y aisladas para el correcto funcionamiento de sus transparencias.

Hasta aquí llega la utopía del cristal.

Como la mayoría de la gente, nunca he vivido en una casa de cristal, pero cuando era niño mis padres construyeron una casa de verano en la playa cuyo diseño, ahora me doy cuenta, estaba en deuda con el sueño modernista de la transparencia. Mi padre la diseñó él mismo con la ayuda de un contratista, lo que indica hasta qué punto se habían generalizado algunas de estas ideas en 1965. La casa era una estructura en forma de A modificada construida sobre un plano abierto, con cocina, sala de estar y comedor todos juntos, y su pared frontal, que daba al océano Atlántico, estaba casi completamente acristalada: había puertas corredizas de vidrio en un lado, una gran ventana horizontal en el otro y, encima, placas de vidrio indivisas que se elevaban hasta la cima. Había media docena de otras casas dispuestas de manera similar a lo largo de una franja de dunas de arena, y juntas parecían una bandada de pájaros grises curtidos posados en un alambre, todos mirando fijamente hacia adelante. De hecho, nuestra casa tenía solo un par de ventanas en las paredes laterales, y eran pequeñas ventanas de guillotina baratas, estrictamente para ventilación. Era la gran vista que habían comprado mis padres, y era la gran vista y nada más lo que su casa iba a mirar.

Lo que recuerdo de nuestra pared de cristal y de su gran vista (además del hecho de que en la sala de estar siempre hacía demasiado calor y nunca entrabas a menos que estuvieras completamente vestido, aunque la única criatura que se asomaba era una gaviota) era que la vista del océano se apreciaba mejor desde el sofá, como si estuvieras viendo una película, a la que las proporciones, o “relación de aspecto”, de la ventana panorámica se aproximaban bastante. Debe ser una convención de nuestra cultura visual que una imagen de más o menos estas proporciones diga: “No mires más allá: aquí está la imagen completa”, porque no recuerdo haber sentido nunca la necesidad de levantarme del sofá para mirar más de cerca. Una ventana más pequeña o cuadrada, por otro lado, parece invitarnos a acercarnos a ella y echar un vistazo, a vislumbrar lo que hay más allá del marco a ambos lados. Cada abertura en una pared propone una cierta cantidad de misterio, y esto es directamente proporcional a su tamaño, con el “ojo de la cerradura” en un extremo de la escala. Pero una gran ventana, y especialmente una gran ventana horizontal, no ofrece más información ni es distinta cuando se la apoya sobre la nariz que cuando se la ve a distancia, así que ¿para qué levantarse? Como la perspectiva de un solo punto de un cuadro renacentista, la ventana panorámica plantea un ojo inmóvil situado en un punto específico del espacio, y esto bien podría coordinarse con la ubicación de un sofá especialmente cómodo.

La vista de mis padres también me hizo conocer el peculiar efecto distanciador del vidrio. El nuestro tenía doble acristalamiento y, a menos que la gran corredera hubiera quedado entreabierta, el sellado de la pared era completo. Veías las olas blancas romper más allá de las dunas, pero no oías nada; veías cómo las algas marinas se doblaban y brillaban bajo la brisa, pero no sentías nada. Había algo muerto en todo aquello, una cualidad de que ya había sucedido. La vista parecía lejana, estática e inaccesible, salvo para los ojos, por supuesto.

El formato horizontal de nuestro ventanal probablemente contribuyó a esta impresión. Como saben los pintores, la dimensión horizontal es el campo de juego natural del ojo, el eje a lo largo del cual éste normalmente se adentra en el mundo. Comparado con un formato vertical, que es más probable que involucre a todo el cuerpo, invitando al espectador a entrar en el cuadro como si fuera a través de una puerta, el horizontal parece de alguna manera más frío, incorpóreo, más cerebral. Esto puede deberse a que las personas parecen proyectarse instintivamente en los espacios que ven, y no imaginamos que nuestros cuerpos erguidos pasan por una abertura horizontal, solo nuestros ojos y posiblemente nuestra mente.

Sólo mucho más tarde me di cuenta de que el ventanal de mis padres contenía su propia filosofía implícita de la naturaleza, una filosofía que quizá no era tan benigna como su mera apreciación podría sugerir. Es cierto que, comparada con la actitud de miedo o antagonismo hacia el exterior que implicaba el pequeño ventanal preilustrado, el ventanal cuenta una historia considerablemente más amigable sobre la naturaleza. Sin embargo, poner la naturaleza en una especie de pedestal, como hace el ventanal, es mantenerla a distancia, considerarla un objeto estético, un “cuadro”. Nuestra única relación con ella es la mirada, que es fija, fría, atemporal y posesiva (pues esa es “nuestra” visión, y nos molesta cualquiera que la altere). El ventanal convierte la naturaleza en un paisaje, cuya idea misma implica separación, observación y pasividad: la naturaleza como deporte para espectadores, lo que le venía muy bien a mi padre, el hombre de interior.

Por supuesto, el ventanal rural no convierte en cuadro cualquier paisaje de la naturaleza. Nadie ha colocado nunca uno directamente delante de un grupo de árboles o de la cara de una roca, y a mis padres nunca se les ocurrió poner el suyo en la pared que daba a un bonito bosque de retorcidos árboles de la familia de las gramíneas. No, un ventanal debe dar al horizonte el valor que se merece, y el contenido de la vista siempre será algo “especial”, con lo que normalmente queremos decir “pintoresco”. El espacio será invariablemente profundo (dividido en cerca, en medio y lejos); la tierra prístina e inmutable (salvo por los efectos del clima y las estaciones), y habrá pocas señales, si es que hay alguna, de la intervención humana.

En la idea misma de ventana panorámica está implícita la suposición de que existe una naturaleza “especial” que merece nuestra mirada y cuidado, y una naturaleza ordinaria que no lo merece. En esto, la ventana panorámica está en sintonía ideológica con el turismo y el ecologismo, que prodigan su atención en aquellos paisajes que más se asemejan a la naturaleza salvaje –lugares deshabitados, atemporales y prístinos; la naturaleza que está ahí fuera– a expensas de todos esos lugares ordinarios donde la mayoría de nosotros vivimos y trabajamos, y que pueden ser igualmente merecedores de nuestra atención y cuidado. Puede que exista algún tipo de ventana que revele la belleza de esos lugares, pero no es una ventana panorámica.

Aunque un ventanal tiene un marco (no se puede tener una ventana, ni siquiera una pared de vidrio, sin uno), pretende lo contrario. Un marco siempre implica un punto de vista, la presencia de algún principio ordenador o sensibilidad. Sin embargo, al eliminar los montantes (que llaman la atención sobre el marco) y extenderse horizontalmente hasta las periferias de nuestro campo de visión, el ventanal sugiere que su visión de la naturaleza es perfectamente objetiva y sin mediaciones: así es, como es realmente ahí afuera. Y la pared de vidrio a escala real va aún más lejos, eliminando el “ahí afuera” de la afirmación, ya que ahora se supone que se ha eliminado cualquier distancia entre nosotros y la naturaleza. Si el ventanal se parece a un par de anteojos tan grandes que el usuario pierde de vista el marco, la casa de vidrio es una lente de contacto. La presunción de su transparencia más radical es que se puede eliminar el marco, dejándonos con una aprehensión perfecta de la naturaleza, una visión clara sin nada interpuesto excepto este panel de vidrio intrascendente, cuya propia realidad se ha hecho todo lo posible por suprimir.

Pero quizá la historia más grandiosa que cuenta el vidrio es la del poder del hombre y la benignidad de la naturaleza. La promesa de la modernidad era que podríamos dominar la naturaleza con nuestra tecnología y ciencia, y ¿qué mejor manera de expresar ese dominio (o alardear de él, incluso) que construyendo casas de vidrio? La humanidad ha superado la necesidad de refugio, dice la casa de vidrio; ahora sólo la perspectiva puede gobernar la arquitectura. Me acordaba de lo ridículo de esta particular idea cada vez que la oficina meteorológica emitía una alerta de huracán para nuestro tramo de costa atlántica. Mi padre y yo subíamos por escaleras para cruzar la gran pared de vidrio con redes de cinta adhesiva. Se suponía que la cinta ayudaba al vidrio a resistir los vendavales, y esos endebles montantes de papel de alguna manera nos hacían sentir un poco más seguros cuando soplaba el viento. Después de unos años de alertas de huracán, la pared de vidrio había quedado marcada por los restos fósiles de pegamento de la cinta, un reproche permanente a su alarde de transparencia.

Mientras esperábamos a que Jim Evangelisti terminara y llevara las ventanas en camión, Joe y yo pasamos un par de sábados construyendo las cuatro pequeñas ventanas de pico. Charlie no había dibujado estas unidades con ningún detalle, por lo que la fabricación y el diseño se realizaron de la mano. Decidimos utilizar un material estrecho para nuestras ventanas (pino de uno en uno para el marco y tres cuartos de pulgada para el marco), ya que nuestras aberturas en bruto tenían solo un pie cuadrado y yo quería un panel de vidrio lo más grande posible. Siguiendo el ejemplo de Jim, dibujamos un diagrama a escala real de las ventanas en una hoja de roble; esto se convirtió en una plantilla para las docenas de piezas de pino de dimensiones precisas que necesitábamos cortar.

Yo manejaba la sierra de mesa, cortando tiras de pino a la longitud adecuada y cortando los extremos a inglete, mientras Joe se ocupaba del trabajo más delicado de fresado, haciendo las ranuras que sujetarían el vidrio y formarían las juntas. Dado que dos de las ventanas iban a ser operables (una en cada extremo del edificio, para ventilación), el marco de la hoja necesitaba una junta resistente en la que se pudiera confiar para mantener sus ángulos rectos indefinidamente; solo una hoja que permaneciera perfectamente alineada se abriría de manera confiable y evitaría la lluvia. Después de encajar las piezas y verificar que los marcos estuvieran a escuadra, pegamos las esquinas, volvimos a escuadrar y sujetamos el conjunto con abrazaderas, y luego fijamos las juntas con tachuelas por si acaso.

Una vez que los marcos se secaron, los fijé a su marco con bisagras y luego intenté esmaltar el marco, un proceso que, como Jim había mencionado, requería cierta habilidad. El cristal de la ventana se mantiene en su lugar con un cordón biselado de masilla para esmaltado, que se aplica en la esquina donde se une al marco de madera con una espátula que debe manejarse en un ángulo preciso de cuarenta y cinco grados. Si mueves la espátula demasiado lento, la masilla se acumulará sobre ti; si la mueves demasiado rápido, se romperá. Sin embargo, la verdadera prueba es doblar las esquinas con prolijidad, lo que requiere habilidad y un poco de coraje. Cuando terminé de esmaltar mi cuarta ventana, pude lograr una recta respetable, pero mis esquinas seguían siendo algo bulbosas.

Por suerte para mí, esas ventanas estarían a tres metros y medio del suelo, de modo que nadie podría observar la suavidad de mi proceso de aprendizaje. Me animé con lo que había leído sobre la postura liberal del movimiento Arts and Crafts respecto a los errores: «Hay esperanza en los errores honestos», había declarado un diseñador, «no en las gélidas perfecciones del simple estilista». Los pequeños errores en el producto terminado revelaban la mano del trabajador; la perfección era opaca. Sin duda, la marca de mis propias manos torpes era visible en esas ventanas, que eran extremadamente esperanzadoras. Joe levantó una de las hojas terminadas frente a su cara y me miró a través del marco. «Es una ventana». Eso era todo lo que se podía decir de ella, aparte del hecho de que era lo más cuadrado que Joe y yo habíamos logrado construir hasta el momento.

Jim entregó sus propias ventanas, bastante más logradas, en Nochebuena, y Joe y yo las instalamos todas al final de un día de Año Nuevo inusualmente cálido, un proceso rápido y enormemente satisfactorio que revolucionó el edificio tanto por dentro como por fuera. Como Jim ya había colocado las bisagras y pintado el marco (de un verde oscuro oscuro), la instalación fue básicamente una cuestión de cuadrar y aplomar cada marco en su abertura en la pared, luego asegurarlo al marco y colgar el marco.

Y en un edificio normal esto habría sido pan comido. Pero como noventa grados no era el ángulo predominante de este edificio en particular (no culpo a Charlie por eso), luchamos un rato tratando de determinar exactamente qué plano debería ocupar cada ventana en su pared; nuestras aberturas en bruto eran en bruto. Después de algunos ajustes y de dividir las diferencias, deslizamos los marcos de las ventanas en sus aberturas. Calzándolos con trozos de tejas sobrantes, empujamos las jambas una fracción de pulgada hacia un lado o hacia el otro y luego, después de consultar el nivel y la escuadra, fijamos el ángulo recto en su lugar con un tornillo largo galvanizado para madera. Fue justo aquí donde finalmente se detuvo el giro cada vez más amplio de ángulos oblicuo y obtuso que había atormentado la construcción desde el principio; de no haber sido así, mis ventanas nunca se habrían cerrado correctamente. Ahora levantamos cada hoja en su marco, entrelazamos los nudillos en cada mitad de la bisagra y luego insertamos el pasador de latón que mantenía juntas las dos mitades. Las ventanas estaban adentro.