Capítulo 4

La longevidad en la actualidad

Todos los días me encuentro la bandeja de entrada del correo electrónico llena de mensajes procedentes de personas de todo el mundo. La marea sube y baja, pero siempre se produce una avalancha después de que se anuncie que mi equipo, o algún otro, ha hecho algún descubrimiento.

«¿Qué tengo que tomarme?», me preguntan.

«¿Puede decirme qué tengo que hacer para que me admitan en uno de los ensayos clínicos con seres humanos?», me imploran.

«¿Puede hacer que el hámster de mi hija viva más tiempo?»

No estoy bromeando.

Algunos mensajes son más tristes que otros. Hace poco me escribió un hombre que se ofreció a hacer una donación a mi laboratorio en honor a su madre, que había muerto después de haber estado sufriendo durante años por las enfermedades relacionadas con la vejez. «Me siento obligado a contribuir, aunque sea mínimamente, para prevenir que esto le pase a otra persona», me dijo. Al día siguiente, una mujer a cuyo padre le habían diagnosticado alzhéimer me escribió para preguntarme si había algún modo de incluirlo en algún ensayo clínico. «Haría cualquier cosa, lo llevaría donde fuera, estoy dispuesta a gastarme hasta el último centavo —me suplicaba—. Es la única familia que tengo y no soporto la idea de lo que va a pasarle.»

Hay motivos de peso para estar esperanzados en lo que va a suceder en un futuro no muy lejano, pero los que están luchando ahora mismo deben hacerlo en un mundo en el que la mayoría de los médicos no se ha planteado nunca por qué envejecemos, mucho menos cómo tratar el proceso de envejecimiento.

Algunos de los tratamientos médicos y de las tecnologías que aumentan la longevidad de los que hablo en este libro están ya aquí. Para otros todavía nos quedan un par de años. Y para otros tantos tendremos que esperar unos diez años más o menos. Pero también los tendremos.

Sin embargo, aun sin tener acceso a esta tecnología ahora en desarrollo y sin importar quién seas, dónde vivas, lo viejo que seas o lo mucho que ganes, puedes activar tus genes de la longevidad desde ya.

Es lo que la gente ha estado haciendo durante cientos de años, sin saberlo siquiera, en lugares donde vive un gran número de centenarios, como Okinawa, en Japón; Nicoya, en Costa Rica; o Cerdeña, en Italia. Tal vez los reconozcas como algunos de los lugares que el escritor Dan Buettner presentó al mundo como las «zonas azules» a mediados del año 2000. Desde entonces, la comida de los habitantes de las zonas azules ha sido el foco de atención de los que tratan de aplicar la misma lección que siguen en esos y otros lugares similares. A la postre, esto ha llevado a la creación de las «dietas de la longevidad», basadas en los alimentos comunes que se consumen en los lugares con una alta densidad de centenarios. Y el consejo consiste, en gran medida, en consumir más verduras, más legumbres y más cereales integrales, y menos carne, lácteos y azúcar.

Y no es un mal comienzo. De hecho, es un gran comienzo. Incluso entre los mejores nutricionistas del mundo existe un extendido desacuerdo sobre cuál es la mejor dieta para el H. sapiens. Posiblemente se deba a que no hay una dieta «mejor». Todos somos diferentes hasta el punto de que necesitamos dietas que sean distintas en mayor o menor grado. Sin embargo, compartimos las suficientes similitudes como para incluir generalidades: más verdura y menos carne; más comida fresca y menos procesada. Todos lo sabemos, aunque llevarlo a cabo pueda suponer un desafío.

Gran parte de la razón por la que muchos no están dispuestos a afrontar este desafío es porque siempre pensamos en el envejecimiento como una parte de la vida. Puede presentarse antes para algunos y después para otros, pero siempre nos han dicho que a todos nos llega.

Eso es lo que solíamos decir también de la neumonía, de la gripe, de la tuberculosis o de la gastroenteritis. En 1900 esas cuatro enfermedades eran las responsables de la mitad de las muertes que se producían en Estados Unidos y, si lograbas sobrevivir hasta entonces, podías estar seguro de que una de ellas acabaría contigo.

Hoy en día, es muy infrecuente que alguien que contraiga una de esas enfermedades muera. La neumonía y la gripe provocan menos del 10 por ciento de las muertes que provocaban hace un siglo y la mayoría son de personas debilitadas por la edad.

¿Qué cambió? Las circunstancias, en gran medida. Los avances médicos, las innovaciones tecnológicas y una mejor información guiaron las decisiones que se fueron tomando y que nos han traído a un mundo en el que no tenemos que aceptar la idea de que «la vida es así» en lo referente a esas enfermedades.

Tampoco tenemos que aceptar envejecer de esa manera.

Pero, incluso entre aquellos que tendrán mejor acceso a los fármacos y a la tecnología que ofrecerán una vida más larga y sana dentro de un par de décadas, aumentar la longevidad con una buena calidad de vida no será tan fácil como pulsar un interruptor.

Siempre habrá alternativas buenas y malas. Y eso comienza con lo que comemos.

Y lo que no.

MUÉVETE, RÁPIDO

Después de haber investigado el proceso de envejecimiento durante veinticinco años y de haber leído miles de artículos científicos, puedo ofrecer un consejo, una forma segura de seguir sano más tiempo, algo que puedes hacer para maximizar tu longevidad desde ya, y es lo siguiente: come menos a menudo.

Claro que esto no es nada revolucionario. Ya desde la época de Hipócrates, el médico de la antigua Grecia, los médicos han estado explicando los beneficios de limitar lo que comemos, no solo para rechazar el pecado mortal de la gula, tal como aconsejaba el monje cristiano Evagrio Póntico, sino como práctica del «ascetismo intencional».

Nada de sufrir malnutrición. Nada de morir de hambre. Esos no son los caminos para vivir más años, ni mucho menos para que sean mejores. Pero sí ayunar. Dejar que nuestro cuerpo exista en un estado de privación más a menudo de lo que le permitimos en nuestro privilegiado mundo repleto de abundancia. Es incuestionable que el ayuno es bueno para nuestra salud y para la longevidad.

Hipócrates lo sabía. Póntico lo sabía. También lo sabía Luigi Cornaro, un noble veneciano del siglo XV que tal vez pueda, y deba, considerarse el padre de los libros de autoayuda.

Cornaro era hijo de un posadero, que hizo fortuna como mercader y que se gastó su dinero en vino y en mujeres. Cuando llegó a los treinta y pocos, estaba cansado de la comida, de la bebida y del sexo, pobre hombre, y decidió limitarlos. Los registros históricos son bastante vagos en lo que al sexo se refiere después de que tomara esa importante decisión,\1] pero su dieta ha quedado bien documentada: no ingería más de trescientos gramos de comida y solo bebía dos vasos de vino al día.

«Me he acostumbrado al hábito de no satisfacer por completo mi apetito, ya sea comiendo o bebiendo —escribió Cornaro en su Discorsi della Vita Sobria (Tratado de la vida sobria)— y siempre me levanto de la mesa consciente de que podría comer más.»

El tratado de Cornaro sobre la vita sobria podría haber caído en el olvido si la prueba tan personal que nos ofrece no tuviera mérito: publicó su guía cuando tenía ochenta años y un excepcional estado de buena salud, ahí es nada, y murió en 1566 casi a los cien años, aunque algunas fuentes aseguran que tenía más.

En épocas más recientes, el profesor Alexandre Guéniot, que fue presidente de la Academia de Medicina de París a principios del siglo XX, fue famoso por llevar una dieta estricta. Se dice que sus coetáneos se burlaban de él, porque en aquella época no había evidencias científicas que respaldaran sus sospechas de que el hambre se traducía en buena salud, pero se lo decía la intuición. Sin embargo, vivió más que ellos, más que ninguno. Al final sucumbió a los ciento dos años.

Las primeras investigaciones científicas modernas sobre los efectos positivos que tenía la dieta restrictiva en la longevidad empezaron durante los últimos días de la Primera Guerra Mundial. Fue entonces cuando los bioquímicos Lafayette Mendel y Thomas Osborne, que llevaban colaborando toda una vida y que fueron los descubridores de la vitamina A, averiguaron, junto con la investigadora Edna Ferry, que las hembras de rata cuyo crecimiento se había estancado por la falta de comida en sus primeros días de vida vivían mucho más tiempo que las que habían comido mucho.

Al hilo de esa evidencia, el ahora famoso Clive McCay, profesor de la Universidad de Cornell, demostró en 1935 que las ratas con una dieta que contenía un 20 por ciento de celulosa no digerible (cartón, básicamente) vivían una vida más larga que las que llevaban una dieta típica de laboratorio. A lo largo de los siguientes ochenta años las investigaciones han demostrado una y otra vez que la restricción calórica sin malnutrición, o RC, induce la longevidad en todas las formas de vida. Desde entonces se han llevado a cabo cientos de estudios con ratones para comprobar los efectos de las calorías en la salud y en la longevidad, sobre todo en los machos.

La reducción calórica funciona incluso con la levadura. Lo comprobé por primera vez a finales de los años noventa del siglo pasado. Las células que se alimentaban con menores dosis de glucosa vivían más y su ADN era excepcionalmente compacto, lo que retrasaba la acumulación inevitable de ERC, la explosión del nucléolo y la esterilidad.

Si esto solo sucediera en la levadura, sería interesante y poco más. Pero, como sabemos que los roedores también viven más cuando se les restringe la comida, y después se descubrió que también sucedía con las moscas de la fruta, era evidente que se trataba de un programa genético muy antiguo, tal vez tanto como la vida misma.

En los estudios con animales, la clave para activar el programa de las sirtuinas parece consistir en mantener las cosas al límite con la RC; la comida justa para funcionar sin perjudicar la salud, pero nada más. Esto tiene sentido. Se activa el circuito de supervivencia, que avisa a los genes de la longevidad para que hagan lo que han estado haciendo desde tiempos primigenios: estimular las defensas de las células, mantener a los organismos con vida en épocas de adversidad, proteger de la enfermedad y del deterioro, minimizar el cambio epigenético y ralentizar el envejecimiento.

Pero, por razones evidentes, comprobarlo en seres humanos en un entorno científico controlado ha supuesto todo un desafío. Por desgracia, no es difícil encontrar circunstancias en las que los seres humanos tengan que sobrevivir con poca comida, pero esos períodos son normalmente épocas en las que la escasez alimentaria lleva a la malnutrición, y sería un desafío mantener a los participantes de un ensayo clínico al borde de la malnutrición durante el largo período de tiempo que se necesita para completar un estudio controlado.

No obstante, desde los años setenta se han llevado a cabo estudios que sugieren que una RC a largo plazo también podría ayudar a los seres humanos a vivir más y mejor.

En 1978, en la isla de Okinawa, famosa por el gran número de centenarios que se cuentan entre sus habitantes, el investigador bioenergético Yasuo Kagawa descubrió que el número total de calorías que ingerían los niños en edad escolar era dos tercios menor que el que ingerían los niños en el resto del país. Los adultos de la isla también estaban delgados e ingerían un 20 por ciento menos de calorías que sus compatriotas. Kagawa observó que no solo su esperanza de vida era mayor, sino también que su estado de salud era mejor. Padecían menos accidentes cerebrovasculares, menos tumores malignos y menos enfermedades cardiovasculares.

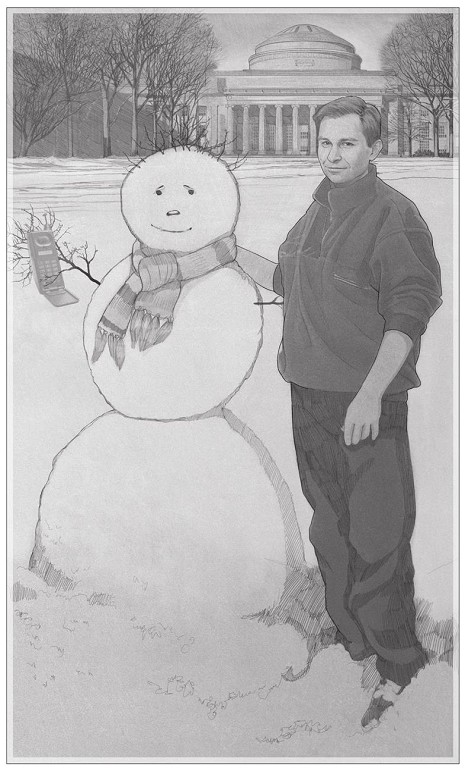

A principios de los años noventa del siglo pasado, un experimento llevado a cabo en Biosfera 2 nos ofreció otra evidencia más. Durante dos años, de 1991 a 1993, un grupo de ocho personas vivió en un ecosistema artificial hermético de 1,27 hectáreas, protegido por una cúpula de cristal y emplazado en Arizona, donde se esperaba que sobrevivieran con los alimentos que ellos mismos producían. Sin embargo, lo suyo no era la horticultura, porque las hortalizas y verduras que cultivaban resultaron ser insuficientes para mantener una dieta normal. La falta de comida, sin embargo, no fue tan importante como para provocarles malnutrición, pero sí les hizo pasar hambre con frecuencia.

Casualmente, uno de los «prisioneros», y por prisioneros me refiero a «sujeto experimental», era Roy Walford, un investigador de California cuyos estudios sobre extender la vida en ratones son de lectura obligada para los científicos que se adentran en el campo del envejecimiento. No tengo motivos para sospechar que Walford saboteara los cultivos, pero la coincidencia fue crucial para su investigación. Le ofreció la oportunidad de poner a prueba con humanos los descubrimientos que había llevado a cabo en ratones. Puesto que los sujetos estuvieron médicamente controlados antes, durante y después de los dos años que pasaron en la estructura hermética, Walford y otros investigadores se encontraron con una oportunidad única para observar los numerosos efectos biológicos de la RC. Increíblemente, los cambios bioquímicos que observaron en los cuerpos eran idénticos a los que Walford había visto en sus ratones, cuya vida extendió reduciendo la ingesta de calorías: una reducción de la masa corporal (15-20 por ciento), del nivel de azúcar en sangre (21 por ciento) y de los niveles de colesterol (30 por ciento), entre otros.

Se han llevado a cabo otros estudios más recientemente, pero ha sido difícil encontrar voluntarios que quieran reducir su ingesta de comida y mantener ese período de carestía durante tanto tiempo. Tal como escribieron mis colegas Leonie Heilbronn y Eric Ravussin en The American Journal of Clinical Nutrition en 2003, «la ausencia de información adecuada sobre los beneficios de las dietas hipocalóricas en humanos no obesos refleja la dificultad de llevar a cabo estudios a largo plazo en un entorno tan proclive a la sobrealimentación. Dichos estudios con personas independientes también suscitan problemas éticos y metodológicos». En un informe publicado en The Journals of Gerontology en 2017, un equipo de investigadores de la Universidad Duke describió un estudio que buscaba someter a 145 adultos a una dieta que suponía ingerir un 25 por ciento menos de calorías de lo que se recomienda normalmente para llevar una vida sana. Siendo como somos, la RC real que se consiguió de media durante los dos años del estudio fue del 12 por ciento. Sin embargo, bastó para que los científicos vieran una mejora significativa en la salud y en la ralentización del envejecimiento biológico, según los cambios producidos en los biomarcadores en sangre.

Hoy en día hay muchas personas que se han embarcado en un estilo de vida que les permite reducir la ingesta calórica de forma significativa. Hace unos diez años, antes del reciente resurgimiento del ayuno, algunas de estas personas me visitaron en mi laboratorio de Harvard.

—¿No es duro hacer lo que hacéis? —les pregunté a Meredith Averill y a su marido, Paul McGlothin, en aquella época miembros de la Asociación Internacional de RC, y hoy todavía defensores de la RC, que limitan su ingesta a un 75 por ciento de las calorías que solían recomendar los médicos y, a veces, a menos—. ¿No tenéis hambre a todas horas?

—Al principio sí —me contestó McGlothin—. Pero te acostumbras. ¡Estamos estupendamente!

Aquel día, durante el almuerzo, McGlothin expuso los méritos de comer alimentos orgánicos para bebés mientras sorbía lo que a mí me parecía un puré de naranja. También noté que tanto él como Averill llevaban jerséis de cuello vuelto. Y no era invierno. Casi todos los compañeros de mi laboratorio estaban cómodos con su camiseta de manga corta. Pero con tan poca grasa en el cuerpo, ellos necesitaban calor extra. Bien entrado en los sesenta, McGlothin no demostraba señales de que la dieta lo obligara a bajar el ritmo. Era el director ejecutivo de una exitosa empresa de publicidad y se proclamó ganador del campeonato estatal de ajedrez de Nueva York. Sin embargo, aparentaba la edad que tenía. Sospecho que se debía a que la falta de grasa aumentaba las arrugas, pero el análisis de su sangre decía otra cosa muy distinta. Cuando cumplió los setenta, sus indicadores vitales, la presión sanguínea, los niveles de colesterol, las pulsaciones en reposo y la agudeza visual eran los de una persona mucho más joven. De hecho, se parecían a los análisis de las ratas que vivían más tiempo tras llevar una dieta hipocalórica.

Es cierto que lo que sabemos sobre el impacto de la RC en seres humanos procede de estudios a corto plazo y de experiencias anecdóticas. Pero uno de nuestros parientes más cercanos nos ha ofrecido ciertas revelaciones sobre los beneficios a largo plazo de este estilo de vida.

Un estudio a largo plazo que se ha estado realizando desde los años ochenta del siglo pasado sobre la RC en monos rhesus, nuestros primos hermanos genéticos, ha dado resultados asombrosos. Antes del estudio, la esperanza de vida máxima para cualquier mono rhesus era de cuarenta años. Pero de los veinte monos del estudio que han vivido con dietas hipocalóricas, seis alcanzaron esa edad, que equivale más o menos a ciento veinte años humanos.

Para llegar a esa edad, los monos no tuvieron que vivir toda la vida con una dieta hipocalórica. Algunos de los sujetos empezaron con una reducción del 30 por ciento cuando eran de mediana edad.

La RC funciona a la hora de aumentar los años de vida de los ratones, aunque empiecen a los diecinueve meses de edad, el equivalente de los 60-65 años humanos. Sin embargo, cuanto antes empiecen los ratones, más aumentará su esperanza de vida. Lo que nos dicen este y otros estudios con animales es que nunca se es demasiado viejo para obtener los beneficios de la dieta hipocalórica, pero que seguramente lo mejor sea empezar cuanto antes, tal vez después de los cuarenta, cuando las cosas empiezan a ir cuesta abajo, molecularmente hablando.

Eso no convierte la dieta hipocalórica en un buen plan para todo el mundo. De hecho, incluso Rozalyn Anderson, una antigua pupila mía que ahora es una reconocida profesora de la Universidad de Wisconsin y una de las investigadoras que dirige el estudio con los monos rhesus, afirma que una dieta con menos del 30 por ciento de las calorías recomendadas para el ser humano es una «locura».

Sin embargo, no todos la consideran así, sobre todo teniendo en cuenta que se ha demostrado que no solo aumenta la esperanza de vida, sino que además evita las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el ictus y el cáncer. No es solo un plan para aumentar la longevidad. Es un plan para garantizar la vitalidad.

De todas formas, es difícil convencer a la gente de que lo adopte. Hace falta mucha fuerza de voluntad para no abrir el frigorífico en casa o no comerse unas patatas fritas en el trabajo. Hay un dicho que repetimos mucho los que nos dedicamos a esto: «Si la dieta hipocalórica no te hace vivir más, por lo menos te lo parecerá».

Pero no pasa nada, porque la investigación está demostrando cada vez con pruebas más fehacientes que muchos de los beneficios que se obtienen de una vida con una dieta hipocalórica inflexible se pueden obtener de otro modo. De hecho, uno que puede ser mucho mejor.

LA TABLA PERIÓDICA

Para garantizar una respuesta genética a la falta de comida, no hace falta que nos fijemos siempre en el hambre. Una vez que nos acostumbramos al estrés, ya no resulta tan estresante.

El ayuno intermitente o AI (comer porciones normales de comida alternando con períodos sin comer) se presenta a menudo como una innovación en el campo de la salud. Pero, mucho antes de que mi amigo Valter Longo, de la Universidad de California en Los Ángeles, empezara a hablar sobre los beneficios del ayuno intermitente, los científicos ya llevaban buena parte de un siglo estudiando los efectos de la RC periódica.

En 1946, Anton Carlson y Frederick Hoelzel, investigadores de la Universidad de Chicago, sometieron a un grupo de ratas a períodos sin comida y descubrieron que aquellas que pasaban hambre cada tres días vivían un 15-20 por ciento más que sus congéneres que llevaban una dieta regular.

En aquel momento se creía que el ayuno le daba «descanso» al cuerpo, que es justo lo contrario de lo que sabemos que sucede a nivel celular cuando sometemos a nuestro organismo al estrés de la falta de alimento. En todo caso, el trabajo de Carlson y Hoelzel ofreció información valiosa sobre los resultados a largo plazo de una RC irregular.

No está claro que los investigadores aplicaran los descubrimientos del estudio a su propia vida, pero ambos vivieron bastante para la época. Carlson murió a los ochenta y uno y Hoelzel llegó a los setenta y cuatro, pese a haberse sometido a lo largo de su vida a distintos experimentos, como comer gravilla, cuentas de cristal y bolitas de metal para estudiar el tiempo que tardaba en expulsarlas. Y a mí me llaman loco…

Hoy en día, los estudios con seres humanos demuestran que un ayuno intermitente puede tener beneficios tremendos para la salud, aunque los períodos de ayuno sean efímeros.

En uno de esos estudios, los participantes comen de forma normal la mayor parte del tiempo, pero durante cinco días al mes se someten a una dieta muy restrictiva consistente en sopa de verdura, barritas energéticas y suplementos dietéticos. A lo largo de tres meses, aquellos que mantuvieron la dieta «parodia» del ayuno perdieron peso, redujeron su grasa corporal y disminuyeron su presión sanguínea. Pero lo más importante tal vez sea que los participantes tenían niveles bajos de una hormona que se genera en el hígado y que se llama «factor de crecimiento insulínico tipo 1» (o IGF-1, por sus siglas en inglés). Las mutaciones del IGF-1 y del gen receptor del IGF-1 se asocian con una tasa inferior de mortalidad y enfermedad, y se descubrieron en gran abundancia en mujeres cuyas familias tienden a vivir más de cien años.

Los niveles de IGF-1 están íntimamente ligados a la longevidad. De hecho, su impacto es tan grande que en algunos casos se usa para predecir, con gran precisión, cuántos años vivirá una persona, según Nir Barzilai y Yousin Suh, que investigan el envejecimiento en la Escuela de Medicina Albert Einstein de la Universidad de Nueva York.

Barzilai y Suh son genetistas cuya investigación se centra en personas que llegaron a, o superaron, los cien años sin sufrir enfermedades relacionadas con la edad. Ese grupo de población es vital para el estudio, porque sus miembros ofrecen el modelo de envejecimiento que a la mayoría de la gente le gustaría vivir, sin tener que sufrir durante esos años adicionales de vida.

Cuando nos encontramos con grupos de personas así, vemos que en algunos casos da igual lo que su cuerpo ingiera. Portan variantes genéticas que parecen mantenerlos en un permanente ayuno, coman lo que coman. Tal como puede atestiguar cualquiera que haya conocido a un centenario, no hace falta tomar decisiones saludables al cien por cien durante toda la vida para llegar a los cien años. Cuando Barzilai y su equipo estudiaron a casi quinientos judíos asquenazíes de más de noventa y cinco años, vieron que muchos mostraban comportamientos que los médicos nos prohíben: comían fritos, fumaban y se pasaban la vida sentados, bebiendo más de la cuenta. Barzilai le preguntó a uno de sus sujetos de estudio centenarios que por qué no le había hecho caso a los médicos cuando le aconsejaron que dejara de fumar. «Cuatro médicos me han dicho que el tabaco me va a matar —contestó la mujer con una sonrisa ladina—, y, en fin, los cuatro están muertos, ¿sabe?»

Algunas personas simplemente han ganado la lotería genética. El resto tenemos que seguir trabajando. Pero la buena noticia es que el epigenoma es maleable. Puesto que no es digital, es sencillo influir en él. Podemos controlar el comportamiento de este elemento analógico de nuestra biología con nuestro estilo de vida.

Lo importante no es lo que comemos, sino cómo lo comemos. Resulta que existe una importante correlación entre el ayuno intermitente y la longevidad en las zonas azules, como Icaria, en Grecia, «la isla donde a la gente se le olvida morir». En dicha isla, un tercio de la población vive más de noventa años y casi todos los ancianos son discípulos acérrimos de la Iglesia ortodoxa, cuyo calendario promueve el ayuno en mayor o menor medida durante casi la mitad del año. En muchos casos prohíbe comer carne, lácteos o huevos. Otras veces prohíbe el vino o el aceite de oliva. Para algunos griegos, eso significa todo. Pero otros, además, pasan días de ayuno completo antes de comulgar.

Otros lugares donde la longevidad es habitual, como Bama, al sur de China, son sitios donde la gente tiene acceso a comida sana y saludable, pero elige espaciar mucho la comida a lo largo del día. Muchos de los centenarios de esta región se han pasado la vida saltándose el desayuno. Normalmente su primera comida del día es el almuerzo y después comparten una copiosa cena con la familia. De esta manera, pasan unas dieciséis horas al día o más sin comer.

Cuando investigamos lugares como ese con la intención de aplicar en nuestra vida moderna los resultados de la investigación sobre el ayuno, descubrimos un sinfín de formas de restringir el consumo de calorías que son manejables, y muchas adquieren la forma de lo que llamamos «ayuno periódico»: no pasar hambre a todas horas, pero usar el hambre a veces para activar el circuito de supervivencia.

Con el tiempo, algunas de estas formas de limitar la ingesta de comida demostrarán ser más útiles que otras. Un método popular consiste en saltarse el desayuno y almorzar tarde, la dieta 16:8. Otro es comer solo el 75 por ciento de las calorías recomendadas durante dos días a la semana, la dieta 5:2. Si eres un poco más aventurero, puedes intentar no comer en absoluto durante dos días a la semana, «comer-parar-comer». O, tal como hace el experto en salud Peter Attia, no comer durante una semana al mes. Las modificaciones de estos modelos para aumentar los años de vida y la salud se están estudiando en animales y también se estudiarán en seres humanos. Los estudios a corto plazo son prometedores. Sospecho que los estudios a largo plazo también lo serán. Sin embargo y mientras tanto, cualquier dieta de ayuno intermitente que no provoque malnutrición activará tus genes de la longevidad, que harán que disfrutes de una vida más larga y saludable.

Y comer de esta manera no cuesta dinero. De hecho, te ayuda a ahorrar. Además, la gente que no está acostumbrada a atiborrarse de comida cuando quiere tal vez disfrute de una posición más ventajosa a la hora de conseguir pasar unos cuantos días al mes comiendo menos.

Sin embargo, en la situación actual y teniendo en cuenta nuestras costumbres en torno a la comida, para muchas personas es inviable cualquier tipo de ayuno.

Yo mismo he intentado una dieta hipocalórica. No puedo hacerla. Pasar hambre no es divertido y la comida es demasiado placentera. Últimamente estoy practicando el ayuno intermitente y me salto una comida o dos al día; pero admito que lo hago de forma casi involuntaria. Es que se me olvida comer.

Hasta ahora hemos hablado solo de activar el circuito de supervivencia limitando la comida que ingerimos, pero también es importante lo que comemos.

AMINOÁCIDOS EN SU JUSTA MEDIDA

Sin aminoácidos, los compuestos orgánicos que hacen las veces de ladrillos para todas las proteínas del cuerpo humano, moriríamos rápidamente. Sin ellos, y especialmente sin los nueve aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede sintetizar, nuestras células no podrían producir las enzimas necesarias para vivir.

La carne contiene los nueve aminoácidos esenciales. Una energía fácil, pero que conlleva un coste. En realidad, un coste muy alto. Porque, sin entrar en cuestiones morales, la carne es un asesinato… para nuestro cuerpo. Así que ¿podemos evitar las proteínas? Por irónico que parezca, las proteínas son lo que nos sacia. Lo mismo les pasa a los ratones. Y a las plagas de langostas cuando necesitan nutrientes, de ahí que se coman unas a otras. Podría parecer que la vida animal no puede limitar con facilidad la cantidad de proteínas en la dieta sin pasar hambre.

No existe mucho debate sobre las consecuencias negativas del consumo de proteína animal. Estudio tras estudio se ha demostrado que las dietas basadas en el consumo de proteína animal se asocian a una mayor mortalidad por enfermedad cardiovascular y un mayor riesgo de cáncer. Las carnes rojas procesadas son especialmente dañinas. Los perritos calientes, las salchichas, el jamón cocido y el beicon pueden estar buenísimos, pero son carcinógenos según las conclusiones de cientos de estudios, que han demostrado que existe relación entre estos alimentos y los cánceres colorrectal, pancreático y prostático. La carne roja también contiene carnitina, que las bacterias intestinales convierten en trimetilamina-N-óxido o TMAO (por sus siglas en inglés), una sustancia química que se sospecha que causa enfermedad coronaria.

Eso no significa que un poco de carne roja vaya a matarte (la dieta de los recolectores consiste en una mezcla de plantas llenas de fibras y nutrientes y una cantidad moderada de carne roja y pescado), pero si te interesa tener una vida larga y saludable tu dieta necesita parecerse más al almuerzo de un conejo que a la cena de un león. Cuando sustituimos la proteína animal por proteína vegetal, los estudios demuestran que todas las causas de mortalidad disminuyen de forma significativa.

Desde el punto de vista energético, las buenas noticias son que no hay ni un solo aminoácido que no pueda obtenerse de las fuentes de proteína vegetal. La mala noticia es que, a diferencia de la mayoría de las carnes y en las mismas cantidades, las verduras nos ofrecen cantidades limitadas de aminoácidos.

Desde el punto de vista de la vitalidad, sin embargo, esas son buenas noticias. Porque un cuerpo con un déficit generalizado temporal de aminoácidos, o con un déficit de un aminoácido en concreto, es un cuerpo sometido al estrés que activa nuestro circuito de supervivencia.

Recordarás que, cuando se inhibe la enzima conocida como mTOR, se obliga a las células a gastar menos energía en el proceso de división y a gastar más en el proceso de autofagia, que recicla las proteínas dañadas y mal plegadas. Este proceso es bueno para prolongar la vitalidad en todos los organismos que hemos estudiado. Lo que estamos aprendiendo es que mTOR no solo se ve afectada por la RC. Si quieres que mTOR no se active mucho o con demasiada frecuencia, limitar la cantidad de aminoácidos que consumes es un buen comienzo, así que inhibir este gen de la longevidad en particular es tan simple como limitar tu consumo de carne y lácteos.

También está cada vez más claro que no todos los aminoácidos esenciales son iguales. Rafael de Cabo, de los NIH; Richard Miller, de la Universidad de Míchigan, y Jay Mitchell, de la Escuela de Medicina de Harvard, han descubierto a lo largo de los años que alimentar a los ratones con una dieta baja en metionina, uno de los aminoácidos esenciales, funciona muy bien a la hora de activar sus defensas, de proteger los órganos de la hipoxia durante las intervenciones quirúrgicas y de aumentar en un 20 por ciento su esperanza de vida. Uno de mis antiguos alumnos, Dudley Lamming, que ahora dirige un laboratorio en la Universidad de Wisconsin, demostró que la restricción de metionina hace que los ratones obesos pierdan la mayor parte de su grasa, además con rapidez. Aunque esos ratones que Lamming llamaba «gandules» seguían comiendo todo lo que querían y evitaban ejercitarse, perdieron un 70 por ciento de su grasa corporal en un mes y los niveles de glucosa en sangre también disminuyeron.

No podemos vivir sin metionina, pero podemos restringir la cantidad que ingerimos. La ternera, el cordero, la carne de ave, el cerdo y los huevos tienen una gran cantidad de metionina, mientras que la proteína vegetal, en general, suele contener niveles menores de dicho aminoácido; lo justo para dejar la luz encendida, por así decirlo, pero no para echarnos a dormir.

Lo mismo sucede con la arginina y con los tres aminoácidos ramificados: la leucina, la isoleucina y la valina. Todos ellos pueden activar mTOR. Unos niveles bajos de estos aminoácidos se corresponden con un aumento de la esperanza de vida y, en estudios con seres humanos, la disminución del consumo de aminoácidos ramificados ha demostrado una mejora significativa en los marcadores de salud metabólica.

No podemos vivir sin ellos, pero la mayoría podemos empezar a consumirlos en menor cantidad. Y podemos lograrlo disminuyendo la ingesta de comida que muchos consideran «proteínas animales buenas»: pollo, pescado y huevos. Sobre todo teniendo en cuenta que no usamos esos alimentos para recuperarnos del estrés físico o de una herida.

Todo esto puede parecer ilógico. Al fin y al cabo, los aminoácidos se consideran útiles. Y pueden serlo. Se sabe que la leucina, por ejemplo, fortalece la musculatura, de ahí que se encuentre en grandes cantidades en las bebidas proteicas que suelen consumir los culturistas antes, durante y después de sus entrenamientos. Pero ese aumento de la musculatura sucede en parte porque mTOR se activa a causa de la leucina, que esencialmente le grita al cuerpo: «Ahora mismo todo está tranquilo, vamos a desactivar el circuito de supervivencia». A largo plazo, sin embargo, las bebidas proteicas tal vez estén evitando que la ruta mTOR ofrezca sus beneficios de longevidad. Los estudios en los que se elimina por completo la leucina de la dieta de los ratones han demostrado que, en tan solo una semana sin ese aminoácido en particular, se reduce de forma significativa el nivel de azúcar en sangre, un marcador clave de la mejora de la salud. Así que necesitamos un poco de leucina, por supuesto, pero ese poco da para mucho.

Todos estos descubrimientos pueden explicar por qué entre los vegetarianos la tasa de enfermedades cardiovasculares y de cáncer es inferior a la de las personas que comen carne. La reducción de aminoácidos, y, por tanto, la inhibición de mTOR, no es el único factor clave de la ecuación. La reducción de las calorías, el aumento de los polifenoles y la sensación de superioridad con respecto a tus congéneres humanos también ayudan. Todos esos factores, salvo el último, son explicaciones válidas de por qué los vegetarianos viven más y gozan de mejor salud.

Aunque llevar una dieta baja en proteínas y rica en verduras podría aumentar nuestros años de vida, no viviríamos el máximo de años posible, porque poner a nuestro cuerpo en una situación de adversidad nutricional no va a hacer que nuestros genes de la longevidad se activen al máximo. También necesitamos inducir un poco de adversidad física. Y, si eso no sucede, nos perdemos la oportunidad de activar aún más el circuito de supervivencia. Es como si tuviéramos un deportivo precioso que solo sacáramos los domingos por la mañana para dar una vuelta a la manzana. Es triste, pero nuestros genes de la longevidad están infrautilizados.

Con tantos caballos bajo el capó, no tenemos más que arrancar el motor y salir a dar una vuelta.

A SUDAR

Si el ejercicio ha sido durante siglos la receta habitual para mantener la vitalidad es por algo. Pero ese motivo no es el que cree la mayoría de la gente… ni de los médicos.

En los casi cuatrocientos años que han transcurrido desde que el médico inglés William Harvey descubrió que la sangre circula a través del cuerpo por un laberíntico circuito de tubos, los médicos han pensado que el ejercicio mejora la salud porque mueve más rápido la sangre por las venas y acelera la formación de plaquetas.

No funciona así.

Sí, el ejercicio mejora la circulación sanguínea. Sí, mejora la salud pulmonar y cardíaca. Sí, nos ayuda a tener unos músculos más grandes y fuertes. Pero, sobre todo, y precisamente lo que ocasiona todo lo anterior, es algo que sucede a una escala mucho menor: a escala celular.

Cuando los investigadores analizaron los telómeros de las células sanguíneas de miles de adultos con todo tipo de hábitos a la hora de ejercitarse, descubrieron una similitud asombrosa: las personas que hacían más ejercicio tenían telómeros más largos. Y según un estudio financiado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos en 2017, los individuos que se ejercitan más (el equivalente a correr media hora cinco días a la semana) tienen telómeros que parecen ser casi diez años más jóvenes que aquellos que llevan vidas más sedentarias. Pero ¿por qué el ejercicio retrasa el acortamiento de los telómeros?

Si analizamos cómo funcionan los genes de la longevidad, haciendo uso del antiguo circuito de supervivencia, todo cobra sentido. Limitar la ingesta de alimentos y reducir la cantidad de aminoácidos en la mayoría de las dietas no es la única manera de activar los genes de la longevidad que les ordenan a nuestras células que adopten el modo de supervivencia. El ejercicio, por definición, es la aplicación de estrés al cuerpo. Aumenta los niveles de NAD, lo que a su vez activa el circuito de supervivencia, que aumenta la producción de energía y obliga al músculo a crear más capilares para el transporte de oxígeno. Los reguladores de longevidad AMPK, mTOR y las sirtuinas se ven afectados para bien por el ejercicio, independientemente del consumo calórico, pues crean nuevos vasos sanguíneos, mejoran la salud pulmonar y cardíaca, fortalecen a la gente y, sí, extienden los telómeros. SIRT1 y SIRT6, por ejemplo, ayudan a extender los telómeros y después a plegarlos para evitar su degradación. Porque no es solo la ausencia de comida o de un nutriente en particular lo que activa estos genes: es el programa de hormesis controlado por el circuito de supervivencia, esa ligera adversidad, lo que despierta y moviliza las defensas celulares sin causar demasiados estragos.

La verdad es que esto es inevitable. Todos necesitamos hacer el esfuerzo, sobre todo a medida que nos hacemos mayores, pero solo el 10 por ciento de los mayores de sesenta y cinco años lo hace. Las buenas noticias son que no tenemos por qué ejercitarnos durante horas. Un estudio reciente ha demostrado que quienes corren entre seis y ocho kilómetros a la semana, que para la mayoría de la gente es un ejercicio que puede hacerse en menos de un cuarto de hora al día, reducen la probabilidad de morir en un 45 por ciento y de morir en concreto por un infarto en un 30 por ciento. ¡Eso está pero que muy bien!

Los investigadores examinaron los informes médicos de más de cincuenta y cinco mil personas y cruzaron esos datos con los certificados de defunción tramitados durante más de quince años. En 3.413 muertes, no les sorprendió descubrir que era infrecuente que quienes habían informado a sus médicos de que eran corredores hubieran muerto por una enfermedad cardiovascular. Incluso cuando los investigadores añadieron la obesidad y el tabaco, el número de corredores que había muerto en los años del estudio era menor. La gran sorpresa fue que los beneficios eran bastante similares sin importar los kilómetros que se corrieran. Simplemente con diez minutos de ejercicio moderado al día se añadían años de vida.

Sin embargo, es diferente dar un paseo tranquilo que salir a correr. Para activar nuestros genes de la longevidad necesitamos ejercicio intenso. Investigadores de la Clínica Mayo están analizando los efectos de distintos tipos de ejercicio en distintos grupos de edad y han descubierto que, aunque muchos ejercicios son beneficiosos para la salud, son los intervalos de intensidad alta o HIIT (por sus siglas en inglés) que aumentan el ritmo cardíaco y la respiración de forma significativa los que más activan los genes que promueven la buena salud, sobre todo en las personas de más edad.

Sabrás que estás haciendo un ejercicio vigoroso cuando te cueste hacerlo. Tu respiración debe ser rápida y el ritmo cardíaco debe estar entre el 70 y el 85 por ciento del máximo. Deberías sudar y ser incapaz de pronunciar más de dos palabras sin detenerte para respirar. Esa es la respuesta hipóxica y es genial a la hora de provocar el estrés necesario para que se activen nuestras defensas contra la edad sin causar un daño permanente.

Todavía estamos trabajando para entender qué hacen todos los genes de la longevidad, pero hay algo que ya tenemos claro: muchos de los genes de la longevidad que se activan mediante el ejercicio son los responsables de sus efectos beneficiosos, como el alargamiento de los telómeros, la creación de nuevos capilares para transportar oxígeno a las células o la estimulación de la actividad mitocondrial, que quema el oxígeno para producir energía química. Hace mucho tiempo que sabíamos que estas actividades corporales disminuyen con la edad. Pero ahora también sabemos que los genes que mayor impacto sufren a través del estrés provocado por el ejercicio devuelven dicha actividad a niveles asociados con la juventud. Dicho de otro modo: el ejercicio activa los genes para hacernos jóvenes de nuevo a nivel celular.

A menudo me preguntan: «¿Puedo comer lo que quiera y salir a correr para quemar las calorías sobrantes?». Mi respuesta: «Lo dudo». Cuando les das a las ratas una dieta alta en calorías y les permites quemar la energía, el aumento de esperanza de vida es mínimo. Lo mismo sucede con la RC. Si la comida sacia pero no es tan calórica, se pierden algunos de los beneficios para la salud. Pasar hambre es necesario para que la dieta hipocalórica funcione, porque el hambre ayuda a activar genes en el cerebro que liberan hormonas de la longevidad, al menos según un reciente estudio llevado a cabo por Dongsheng Cai en la Escuela de Medicina Albert Einstein.

¿La combinación de ayuno y ejercicio puede aumentar tu esperanza de vida? Desde luego. Si logras hacer las dos cosas, felicidades, vas por buen camino.

Pero hay muchas otras cosas que puedes hacer.

EL FRENTE FRÍO

Antes de llegar a Boston cuando tenía veintipocos años, viví en Australia. Culturalmente no tuve el menor problema. Al cabo de una semana, ya sabía qué supermercados vendían Vegemite, esa pasta de levadura negra que se unta y que algunos dirían que para disfrutarla como adulto se necesita una buena programación epigenética de niño. Tardé un poco más en encontrar otros productos, como buenas empanadillas de carne y algunas chucherías, pero al final di con esos sabores de mi hogar. Y no tardé mucho en dejar de preocuparme por el hecho de que los estadounidenses parecen tener problemas a la hora de diferenciar el acento británico y el australiano. No es tan difícil: el australiano es más sexi.

Lo más difícil fue el frío.

De niño creí conocer lo que era el frío. Cuando la temperatura en el Observatory Hill, la estación meteorológica oficial de Sídney durante más de un siglo, se acercaba a los cero grados centígrados (en la historia moderna no ha bajado de ahí), significaba que hacía frío.

Boston era un mundo diferente. Un mundo gélido.

Invertí dinero en abrigos, jerséis y ropa interior térmica, y pasaba mucho tiempo en casa. Al igual que muchos otros compañeros de posdoctorado, solía trabajar por la noche. Estaba entregado a mi trabajo, pero la verdad era que parte del motivo por el que no me marchaba a casa por las noches era para no tener que salir a la calle.

Hoy en día me gustaría haberlo hecho de otra manera. Me gustaría haberme obligado a salir. A pasear pese al intenso frío. A meter los dedos de los pies en el río Charles en mitad de enero. Porque resulta que exponer el cuerpo a temperaturas poco agradables es otra forma efectiva de activar los genes de la longevidad.

Cuando el mundo nos saca de la zona termoneutral, ese pequeño rango de temperatura en el que no se requiere que nuestro cuerpo se esfuerce para mantenerse caliente o fresco, sucede un sinfín de cosas. Nuestra respiración cambia. La circulación de la sangre por y a través de la piel (el órgano más grande del cuerpo) cambia. La frecuencia cardíaca aumenta o disminuye. Estas reacciones no pasan porque sí. Todas tienen raíces genéticas que se remontan a la lucha por la supervivencia de M. superstes hace miles de millones de años.

La homeostasis, esto es, la tendencia de los organismos vivos a buscar el equilibrio, es un principio biológico universal. De hecho, es la fuerza que guía el circuito de supervivencia. Por tanto, miremos donde miremos, ahí está, sobre todo en la parte inferior del termómetro.

A medida que los científicos han empezado a interesarse por el impacto que tiene en el cuerpo humano reducir la ingesta de comida, se ha hecho evidente que la RC reduce la temperatura interna. Al principio no estaba claro que esto contribuyera a prolongar la vitalidad o si simplemente era un efecto secundario de todos los cambios que tenían lugar en el cuerpo de los organismos expuestos a este tipo de estrés en particular.

Sin embargo, en 2006 un equipo del Instituto de Investigación Scripps modificó genéticamente unos ratones de laboratorio para que vivieran con una temperatura medio grado inferior a la normal, una hazaña que lograron «engañando» al termostato biológico de los ratones. El equipo introdujo copias del gen UCP2 en el hipotálamo de los ratones, que regula la piel, las glándulas sudoríparas y los vasos sanguíneos. Eso provocó un cortocircuito en la mitocondria del hipotálamo, de manera que producía menos energía, pero más calor. Esto, a su vez, hizo que la temperatura de los ratones bajara medio grado Celsius. El resultado fue un aumento de la esperanza de vida del 20 por ciento en las hembras, el equivalente a unos siete años de vida en un ser humano, mientras que los machos consiguieron un 12 por ciento.

El gen involucrado, que tiene un homólogo humano, no era solo una pieza de la compleja maquinaria que engañó al hipotálamo para hacerlo creer que el cuerpo de los ratones estaba más caliente de lo que estaba en realidad. Es un gen que se ha relacionado una y otra vez con la longevidad. Cinco años antes, un equipo conjunto de investigadores del Centro Médico Beth Israel Deaconess y la Escuela de Medicina de Harvard demostró que los ratones envejecen antes cuando se neutraliza el gen UCP2. Y, en 2005, Stephen Helfand y su equipo, en aquel entonces en el Centro de Salud de la Universidad de Connecticut, demostró que la regulación por incremento de un gen análogo podía aumentar la esperanza de vida de la mosca de la fruta en un 28 por ciento en las hembras y en un 11 por ciento en los machos. Más tarde, en 2017, la relación entre el gen UCP2 y el envejecimiento se hizo evidente gracias a los investigadores de la Universidad Laval de Quebec. Dicho gen no solo conseguía bajarles la temperatura a los ratones, como había demostrado el equipo canadiense, sino que además las temperaturas frías podían cambiar la forma de operar del gen: gracias a su habilidad para activar el tejido adiposo pardo.

Esta sustancia rica en mitocondria, también llamada «grasa parda», se pensaba hasta hace poco que solo existía en los niños. Ahora sabemos que también se encuentra en los adultos, aunque la cantidad disminuye con el paso de los años, hasta que cada vez es más difícil encontrarla. Se mezcla con la grasa blanca y se extiende cada vez más por el cuerpo de forma irregular. Se concentra en distintas zonas según cada persona. A veces, en el abdomen. Otras veces, en la parte superior de la espalda. Eso hace que investigarla en seres humanos sea todo un reto. Normalmente es necesario un TAC con contraste, lo que requiere inyectar glucosa radiactiva para localizarla. Los estudios con ratones, sin embargo, nos han ayudado a entender en gran medida la relación entre la grasa parda y la longevidad.

Un estudio con ratones enanos Ames modificados genéticamente, por ejemplo, demostró que la función de la grasa parda es mayor en estos animales que viven tanto tiempo. Otros estudios han demostrado que los animales que poseen grandes cantidades de grasa parda o que se someten a temperaturas bajas durante tres horas al día tienen mucha más sirtuina mitocondrial activadora de UCP y más SIRT3, y que su tasa de diabetes, obesidad y alzhéimer es menor.

De ahí que necesitemos aprender más cosas sobre cómo sustituir químicamente la termogénesis de la grasa parda. Los agentes desacoplantes mitocondriales pueden imitar los efectos del UCP2, lo que permite que los protones se filtren por la membrana mitocondrial, algo similar a taladrar agujeros en la presa de una central hidroeléctrica. El resultado del cortocircuito mitocondrial no es el frío, sino el calor.

El agente desacoplante mitocondrial de olor dulce llamado 2,4-dinitrofenol o DNP (por sus siglas en inglés) se usaba para crear explosivos en la Primera Guerra Mundial y pronto se hizo evidente que los que estaban expuestos a la sustancia química perdían peso con rapidez. Uno de los trabajadores incluso murió por sobreexposición. En 1933 los médicos Windsor Cutting y Maurice Tainter, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, publicaron conjuntamente unos cuantos de sus trabajos para demostrar que el DNP aumenta de forma significativa el índice metabólico. Ese mismo año, pese a las advertencias de Tainter y Cutting sobre «ciertos riesgos potenciales», veinte empresas empezaron a venderlo en Estados Unidos, al igual que hicieron en Gran Bretaña, Francia, Suecia, Italia y Australia.

Y funcionaba bien. Demasiado bien, de hecho.

Solo un año después, y dirigiéndose a los profesionales de la salud de la American Public Health Association, Tainter dijo: «El interés y el entusiasmo por este producto fue tan grande que su uso extendido se ha convertido en un problema de salud pública. La cantidad de producto que se está usando es asombrosa».

Acto seguido soltó un bombazo: «Durante el pasado año, Standford Clinics ha puesto en circulación más de 1.200.000 cápsulas de dinitrofenol de 0,1 g».

¿Más de un millón de cápsulas? ¿Fabricadas por una universidad? ¿En un año? Eso sí que es asombroso. Y eso sucedió en 1933, cuando California tenía una octava parte de la población actual. Según los informes, se adelgazaba casi un kilo y medio a la semana. La gente estaba aliviada: por fin algo que funcionaba de verdad. La obesidad sería algo del pasado.

Pero la fiesta metabólica no duró mucho. La gente empezó a morir por sobredosis y aparecieron otros efectos secundarios a largo plazo. El DNP se declaró «extremadamente peligroso y no apto para el consumo humano» en la primera ley federal integral de protección al consumidor en 1938, conocida como «United States Federal Food, Drug, and Cosmetic Act». Como dato curioso, fue el senador Royal Copeland, un médico homeópata, quien escribió la ley. Días antes de morir, estableció una serie de protecciones legales a los suplementos naturales que hoy en día alimentan a una industria sin regular que mueve 122.000 millones de dólares.

La ley prohibió una sustancia peligrosa, pero acabó con la esperanza de que la obesidad fuera algo del pasado. Como anécdota, el DNP se siguió recetando a los soldados rusos durante la Segunda Guerra Mundial para mantenerlos calentitos y hoy en día algunos desaprensivos lo venden a través de internet, pero lo hacen bajo su cuenta y riesgo. En 2018, Bernard Rebelo fue condenado a siete años de cárcel por la muerte de una mujer a quien le vendió DNP. En Estados Unidos se han producido sesenta y dos muertes certificadas desde 1918, aunque seguramente haya habido muchísimas más.

Una cosa está clara: el DNP es peligrosísimo. Comer menos en cada comida, moverse más y una dieta basada en verduras y hortalizas son opciones mucho más seguras.

Otra cosa que puedes hacer para intentar activar la mitocondria de la grasa parda es pasar un poco de frío. Es muy fácil conseguirlo: paséate en manga corta un día frío de invierno, ese es el truco; hacer ejercicio durante los días de frío parece acelerar al máximo la creación de tejido adiposo pardo; dejar una ventana abierta por la noche o no usar una manta demasiado gruesa también puede ayudar.

Esto no ha pasado desapercibido para la industria de la salud y el bienestar. Pasar frío está de moda. La crioterapia, que consiste en pasar unos minutos en una caja a –110 °C, es un método cada vez más popular para inducir este tipo de estrés a nuestro cuerpo, aunque los estudios todavía están lejos de explicar de forma concluyente cómo, por qué y si de verdad funciona. Sin embargo, eso no me detuvo a la hora de aceptar una invitación de Joe Rogan, el cómico y presentador, para que lo acompañara a un spa de crioterapia. Tres minutos soportando las temperaturas de Marte en ropa interior tal vez activaran mi grasa parda y todos los grandes beneficios que eso conlleva. Como poco, me sentí revitalizado y agradecido de seguir vivo.

Como sucede con muchas otras cosas en la vida, probablemente sea mejor cambiar nuestro estilo de vida cuando somos jóvenes, porque crear grasa parda se vuelve más difícil con la edad. Si eliges exponerte al frío, la clave está en la moderación. De la misma manera que sucede con el ayuno, los mejores beneficios se producen cuando te acercas al límite, pero sin traspasarlo. La hipotermia no es buena para la salud. Ni las quemaduras por frío. Pero los escalofríos, las tiritonas y que te castañeteen los dientes no suponen peligro alguno. Son señales de que no estás en un sitio cálido como Sídney. Cuando experimentamos estas condiciones con bastante frecuencia, los genes de la longevidad sufren el estrés que necesitan para ordenar que se fabrique grasa sana adicional.

¿Qué sucede en la otra cara del termostato? La imagen no nos resulta tan clara, pero tenemos algunas pistas prometedoras gracias a nuestra amiga S. cerevisiae. Sabemos por los trabajos en mi laboratorio que, al aumentar la temperatura de la levadura de 30 °C a 37 °C, justo al límite de lo que pueden soportar los organismos unicelulares, se activa el gen PNC1 y se estimula su producción de NAD, de manera que sus proteínas Sir2 pueden trabajar más. Lo que resulta fascinante no es que estas células estresadas por la temperatura vivan un 30 por ciento más, sino que el mecanismo es similar al que se produce con la RC.

¿También es bueno el calor para el cuerpo humano? Seguramente, pero no de la misma forma. Como somos animales de sangre caliente, nuestras enzimas no han desarrollado una buena tolerancia a los cambios grandes de temperatura. Uno no puede elevar su temperatura corporal sin más y esperar vivir más años. Sin embargo, tal como le gusta señalar a mi mujer, Sandra, que es alemana, exponer la piel y los pulmones a temperaturas altas produce muchos beneficios, por lo menos de forma temporal.

Siguiendo la antigua tradición romana, en muchos países del norte y del este de Europa se sigue usando la sauna para relajarse y por motivos de salud. Los finlandeses son los más disciplinados. La mayoría de los hombres afirma usar la sauna una vez a la semana durante todo el año. Sandra me corrige la pronunciación en alemán de «sauna» y me dice que todos los hogares deberían tener una. Sigo sus consejos en lo que se refiere a la pronunciación para no parecer tonto, pero, en lo referente a lo de tener una en casa, creo que Sandra sabe lo que se dice.

Un estudio llevado a cabo en Helsinki en 2018 descubrió que «las funciones físicas, la vitalidad, las relaciones sociales y la salud general de aquellos que utilizan la sauna son significativamente mejores que las de aquellos que no la usan», aunque los investigadores acertaron al señalar que, en parte, el resultado puede deberse al hecho de que los enfermos y los discapacitados no van a la sauna.

Otro estudio más convincente hizo seguimiento de un grupo de más de dos mil trescientos finlandeses de mediana edad durante más de veinte años. Los que usaban la sauna con frecuencia, hasta siete veces por semana, tenían la mitad de riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, un infarto agudo y cualquier otra enfermedad mortal que aquellos que usaban la sauna una vez a la semana.

Ninguno de los estudios relacionados con el uso de la sauna ahonda lo suficiente como para explicarnos por qué la exposición temporal al calor puede ser tan buena para nosotros. Si la levadura nos sirve de guía, el gen que recicla NAD, llamado NAMPT, puede estar involucrado en esto. NAMPT se activa por una serie de estímulos adversos, entre los que se incluyen el ayuno y el ejercicio, creando más NAD para que las sirtuinas hagan mejor su trabajo de mantenernos sanos. Nunca hemos comprobado si NAMPT se activa con el calor, lo tenemos pendiente. En cualquier caso, hay una cosa clara: nos beneficia muy poco pasarnos la vida en una zona termoneutral. Nuestros genes no evolucionaron viviendo una vida cómoda y fácil. Un poco de estrés de vez en cuando para inducir la hormesis nos viene fenomenal.

Pero lidiar con la adversidad biológica es una cosa y sufrir un daño genético abrumador, otra bien distinta.

NO ALTERES EL PAISAJE

Un poco de adversidad o de estrés celular es bueno para nuestro epigenoma porque estimula los genes de la longevidad. Activa AMPK, inhibe mTOR, estimula los niveles de NAD y activa las sirtuinas, el equipo de emergencia para los desastres, para así poder superar el desgaste normal que supone vivir en el planeta Tierra.

Pero aquí la clave es la palabra «normal», porque, cuando se trata del envejecimiento, «normal» es malo. Cuando nuestras sirtuinas tienen que responder a muchos desastres, sobre todo a los que ocasionan las roturas en la cadena de ADN, estos indicadores epigenéticos dejan su puesto y se marchan a los lugares del genoma donde se ha producido el daño. Unas veces vuelven a casa. Otras, no.

No podemos evitar todo el daño que sufre el ADN ni debemos hacerlo, porque es esencial para el funcionamiento del sistema inmune e incluso para reforzar nuestros recuerdos, pero sí debemos prevenir daños extra.

Y hay mucho daño extra por ahí.

El tabaco, para empezar. Hay pocos vicios legales que sean tan dañinos para el epigenoma como el menjunje de sustancias químicas que los fumadores se meten todos los días en el cuerpo. Si los fumadores parecen envejecer antes es por algo: es así. El daño que sufre el ADN por culpa del tabaco obliga a los equipos de reparación del ADN a trabajar horas extra y el resultado no es otro que la inestabilidad epigenética que ocasiona el envejecimiento. Aunque seguramente no seré el primero que te diga esto, merece la pena repetirlo: fumar no es una actividad privada e inocua para terceros. Los niveles de aminas aromáticas que dañan el ADN presentes en el humo del tabaco son casi tan altos, un 50 o 60 por ciento, en los fumadores pasivos como en los activos. Si fumas, merece la pena que intentes dejarlo.

¿No fumas? Genial, pero incluso sin humo hay fuego. En gran parte del mundo desarrollado, y cada vez más en los países en vías de desarrollo, estamos prácticamente bañándonos en sustancias químicas que dañan el ADN. En algunos lugares, sobre todo en las ciudades con muchos coches, el simple hecho de respirar basta para ocasionarle un daño extra al ADN. Pero también deberíamos ser precavidos con los policlorobifenilos (PCB) y con otras sustancias químicas presentes en los plásticos, incluidas muchas botellas de plástico y muchos recipientes para llevar. (Evita meterlos en el microondas. El calor libera mucho más PCB.) La exposición a los pigmentos azoicos, como el anilina amarillo, que se usa en casi todo desde fuegos artificiales hasta la tinta amarilla de las impresoras domésticas, también puede dañar nuestro ADN. Los halocarburos, unos compuestos químicos que contienen uno o más átomos de halógeno y que se usan en disolventes, desengrasantes, pesticidas y aceites hidráulicos, también pueden causar estragos en nuestro genoma.

Nadie en su sano juicio ingeriría disolventes, desengrasantes, pesticidas o aceites hidráulicos, por supuesto, pero podemos perjudicarnos mucho con lo que comemos y bebemos. Hace más de medio siglo que sabemos que los compuestos N-nitroso están presentes en los alimentos tratados con nitrito de sodio, entre los que se incluyen algunas cervezas, la mayoría de las carnes curadas y, sobre todo, el beicon. Durante todos estos años, hemos aprendido que estos compuestos son potentes cancerígenos. También hemos empezado a entender que el cáncer solo es el comienzo de los problemas que ocasionan los nitritos, porque también pueden provocar roturas en el ADN enviando a esas sirtuinas explotadas a seguir trabajando.

Y luego está la radiación. Cualquier tipo de radiación, ya sea natural o artificial, como los rayos UVA, los rayos X, los rayos gamma o la radiación de radón en los hogares (que es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco), puede provocar un daño extra al ADN, por lo que se necesitará la intervención del equipo de reparación epigenético. Puesto que tengo que volar muy a menudo por motivos de trabajo, suelo reflexionar bastante al respecto. Cada vez que paso por un control de seguridad, para ser más exactos. La mayoría de los estudios que se están llevando a cabo sobre los escáneres de los aeropuertos sugiere que es muy probable que no ocasionen daños graves a nuestro ADN, pero no se ha prestado mucha atención a los efectos a largo plazo en el epigenoma y el proceso de envejecimiento. Nadie ha comprobado qué aspecto tiene un ratón dos años después de haber sido expuesto a todos estos aparatos. Los ratones ICE nos han dejado claro que solo con alterar los cromosomas aceleramos el envejecimiento. Soy consciente de que ahora la exposición a la radiación de los escáneres es menor que antes. Los encargados de seguridad que manejan los aparatos les garantizan a los viajeros que la exposición es «similar a la del vuelo». Pero, con miles de vuelos a mis espaldas, ¿por qué voy a querer multiplicar el daño? Siempre que puedo, elijo la inspección previa o pido que me hagan un cacheo manual.

Si con todo esto tienes la impresión de que es imposible librarse por completo de las roturas del ADN y de sus consecuencias epigenéticas, bueno, pues así es. El acto necesario y natural de replicar el ADN ocasiona roturas, billones de ellas diariamente en todo el cuerpo. No podemos evitar las partículas de radón o la radiación cósmica, a menos que vivamos en una caja de plomo en el fondo del océano. Y, aunque te mudaras a una isla desierta, el pescado que comerías seguramente tendría mercurio, PCB, PBDE, dioxinas y pesticidas clorados, todos ellos capaces de dañar el ADN. En nuestro mundo moderno, incluso adoptando el estilo de vida más natural posible, este tipo de daño en el ADN es inevitable.

Da igual la edad que tengas: si eres adolescente, ya te está pasando. El daño en el ADN ha acelerado tu reloj, lo que tendrá repercusiones en todas las etapas de tu vida. Los embriones y los bebés sufren el envejecimiento. ¿Qué pasa entonces con las personas de sesenta, setenta y ochenta años? ¿Y con aquellos que ya son frágiles y no pueden restringir las calorías o salir a correr o pasear los días de frío invernal? ¿Es demasiado tarde para ellos?

Claro que no.

Pero si todos vamos a vivir más y más sanos, sin importar la desviación epigenética o el envejecimiento que hayamos experimentado hasta la fecha, necesitamos ayuda adicional.