Capítulo 7

La era de la innovación

Los cuatro fármacos que tomaba Kuhn Lawan eran los adecuados para el cáncer que le habían diagnosticado. Pero los medicamentos no funcionaban. En absoluto. El cáncer de la anciana tailandesa persistía. Y con él, al parecer, el final de su vida se acercaba.

Sus hijos estaban preocupados, y con motivo. Los médicos les habían dicho que el cáncer de Lawan era tratable. Al fin y al cabo, lo habían pillado pronto. El miedo y la inseguridad que sintieron al oír el diagnóstico fueron reemplazados por la esperanza, pero de nuevo estaban asustados e inseguros.

El doctor Mark Boguski ha pasado mucho tiempo pensando en las personas como Lawan y en el hecho de que la medicina moderna les ha fallado, sobre todo en la última fase de su vida.

«Desde el punto de vista médico, Lawan estaba recibiendo el tratamiento adecuado —me dijo un día—. Sus médicos en Tailandia eran fantásticos. Pero eso es lo que pasa con la medicina.»

La mayoría de los médicos sigue confiando en la tecnología de principios del siglo XX para diagnosticar y tratar enfermedades mortales. Tomar una muestra y hacer un cultivo en una placa de Petri. Darle un golpecito a la rodilla y esperar el movimiento reflejo. Inspirar, espirar. Mirar a la izquierda y toser.

En lo referente al cáncer, los médicos localizan el lugar donde crece el tumor y toman una muestra de tejido. Después la envían al laboratorio, donde la ponen en cera, la cortan en láminas delgadísimas, la colorean con tintes rojos y azules, y la miran por el microscopio. Eso funciona… pero no siempre. A veces se recetan los fármacos adecuados.

Otras, no. Y eso es porque, en mi opinión, analizar un tumor de esta forma equivale a diagnosticar el problema del motor de un coche sin conectarse a su ordenador. Es una suposición basada en el conocimiento y en la experiencia. La mayoría aceptamos este tipo de enfoque cuando se trata de tomar una decisión de vida o muerte. Sin embargo, solo en Estados Unidos, que cuenta con uno de los mejores sistemas de salud del mundo, alrededor del 5 por ciento de los enfermos de cáncer, 86.500 personas, recibe un diagnóstico erróneo todos los años.\1]

Desde que empezó a estudiar biología computacional a principios de los años ochenta del siglo pasado, la motivación de Boguski es hacer que la atención médica sea más rigurosa. Es una eminencia en el campo de la genómica y uno de los primeros científicos implicados en el Proyecto Genoma Humano.

«Lo que llamamos “buena medicina” es hacer lo que le funciona casi siempre a la mayoría —me dijo—, pero no todos somos iguales.»

Así que existía la posibilidad, y no pequeña, de que Kuhn Lawan estuviera recibiendo el tratamiento equivocado y de que eso la estuviera empeorando.

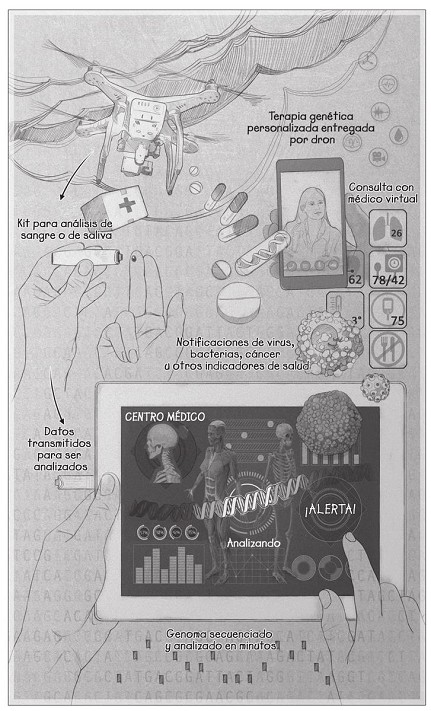

Pero Boguski cree que hay esperanza a la hora de practicar la medicina de otra manera. De una manera mejor. Una manera que se sirva de las nuevas tecnologías, muchas de las cuales ya están aquí, pero a las que no se les saca todo el provecho, y que concentre todos los recursos del sistema en los individuos, poniendo patas arriba siglos de cultura médica y filosófica. Acuñó el término «medicina de precisión», que describe la promesa de controles de salud de última generación, de secuenciar el genoma y de realizar analíticas para tratar a los pacientes basándose en sus datos personales y no en los manuales de diagnóstico.

Gracias a la bajada de precios de la secuenciación del ADN, a los dispositivos ponibles, a los superordenadores y a la inteligencia artificial, nos estamos acercando a un mundo en el que los tratamientos no tendrán que basarse en lo que le funciona a la mayoría casi siempre. Estas tecnologías ya están disponibles para algunos pacientes, cuyo número aumentará en las próximas décadas. Eso salvará a millones de personas y aumentará la media de la calidad de vida, al margen del aumento de la longevidad.

Sin embargo, para millones de personas como Lawan, estos avances llegarán tarde. Cuando su familia buscó una segunda opinión, haciendo una secuenciación del ADN de la biopsia que le habían hecho del cáncer de pulmón, vieron con claridad cristalina la gravedad de su situación. Lawan padecía un cáncer agresivo y no era para el que estaba recibiendo tratamiento. No tenía cáncer de pulmón: tenía una forma sólida de leucemia creciéndole en el pulmón.

En la gran mayoría de los casos en los que aparece un tumor donde lo tenía Lawan se trata de un cáncer de pulmón. Pero, ahora que podemos detectar la firma genética de los distintos tipos de cáncer, usar como única guía el lugar donde se localiza para determinar el tratamiento es tan ridículo como categorizar una especie animal según el sitio donde lo encuentres. Es como decir que una ballena es un pez porque vive en el agua.

Una vez que tengamos mejor información sobre el tipo de cáncer al que nos enfrentamos, podremos aplicar mejores técnicas para lidiar con él. Incluso podremos diseñar un tratamiento específico para el cáncer concreto de un paciente, matarlo antes de que tenga la oportunidad de crecer o de extenderse a otra parte del cuerpo.

Esa es la idea que subyace a una de las innovaciones en la lucha contra el cáncer de la que ya hemos hablado, la terapia de células CAR T. Los médicos extraen los linfocitos T de la sangre del paciente y les añaden un gen que permite a esas células unirse a las proteínas del tumor de dicho paciente. Tras reproducirlas masivamente en el laboratorio, se introducen de nuevo en el cuerpo del paciente y los linfocitos T se ponen manos a la obra, persiguiendo a las células cancerosas y matándolas con las defensas del propio cuerpo.

Otro enfoque de la inmunoncología del que también hemos hablado ya, los inhibidores de punto de control inmunitario, anula la habilidad de las células cancerosas de pasar desapercibidas para nuestro sistema inmune. Gran parte del trabajo inicial de esta técnica lo hizo Arlene Sharpe, cuyo laboratorio está situado justo sobre el mío en la Escuela de Medicina de Harvard. Con esta técnica, los fármacos se usan para bloquear la habilidad que tienen las células cancerosas de parecer células normales. Les quitan el pasaporte falso y de esa manera les facilitan el trabajo a los linfocitos T, que ya pueden distinguir entre amigos y enemigos. Este fue el tratamiento que se usó, junto con la radioterapia, en el caso del expresidente Jimmy Carter, a fin de ayudar a su sistema inmune a combatir el melanoma que tenía en el cerebro y en el hígado. Antes de esta innovación, semejante diagnóstico era mortal en todos los casos.

La terapia de células CAR T y la de los inhibidores de punto de control tienen menos de una década de antigüedad. Y ahora mismo se están estudiando cientos de tratamientos de inmunoterapia en los laboratorios. Los resultados hasta la fecha son prometedores y la remisión supera el 80 por ciento en algunos de esos estudios. Los médicos que se han pasado toda su carrera luchando contra el cáncer dicen que esta es la revolución que estaban esperando.

La tecnología de secuenciación de ADN también nos ofrece la oportunidad de entender la evolución del cáncer de cada paciente. Podemos extraer células individuales de la biopsia de un tumor, leer todas las letras de su ADN y después analizar la arquitectura tridimensional de la cromatina de las células. Al hacerlo, podemos ver la edad de las distintas partes del tumor. Vemos cómo ha crecido, cómo ha seguido mutando y cómo perdió su identidad con el paso del tiempo. Eso es importante, porque si miramos solo una parte de un tumor, una parte vieja, por ejemplo, podemos pasar por alto la parte más agresiva. Y, si eso sucede, lo trataremos con una terapia menos efectiva.

Gracias a la secuenciación podemos saber qué tipo de bacterias han logrado introducirse en un tumor. Resulta que las bacterias pueden proteger a los tumores de los fármacos. Usando la genómica, podemos identificar qué bacterias están presentes y predecir qué antibióticos funcionarán contra esos protectores unicelulares del tumor.

Todo esto ya se puede hacer. Ahora mismo. Sin embargo, en muchos hospitales del mundo se siguen practicando las técnicas diagnósticas «Si está aquí, debe de ser esto» y «Si los síntomas son estos, debe de ser aquello». De manera que, desde el punto de vista protocolario, los médicos que llevaban el caso de Lawan no lo hicieron mal. Se limitaron a hacer lo que hacen los médicos de todo el mundo, a seguir un proceso empírico de diagnóstico y de intervenciones quirúrgicas que en la mayoría de la gente casi siempre tiene éxito.

Si aceptas que esta es la manera habitual de tratar a las personas y que normalmente con ella se obtienen resultados positivos, puedes pensar que es un enfoque médico comprensible. Pero imagina que tu madre está recibiendo un tratamiento médico que no es el adecuado y que el tratamiento que puede salvarle la vida se encuentra en un estante muy cercano. Tu conclusión sobre lo que es «comprensible» seguro que cambia.

No podemos esperar que los médicos, las enfermeras y el resto de los profesionales sanitarios, diligentes y respetables, que luchan todos los días contra la muerte mientras sortean las regulaciones impuestas por las legislaciones gubernamentales y las compañías de seguros a la hora de tratar a los pacientes, sean perfectos. Pero podemos prevenir muchas muertes innecesarias dotando al personal sanitario de más información, de la misma manera que los médicos de Lawan fueron capaces de diseñarle un nuevo tratamiento cuando comprendieron a lo que se enfrentaban.

De hecho, después de hacer el diagnóstico basado en el ADN, Lawan no tardó mucho en recibir un nuevo tratamiento específico para el cáncer que padecía. Al cabo de unos meses se encontraba mucho mejor. Había recuperado la esperanza.

Hay esperanza para todos nosotros. Sabemos que el ser humano, tanto los hombres como las mujeres, puede vivir hasta los ciento quince años. Se ha logrado y se puede lograr de nuevo. Incluso para los que lleguen solo al siglo, los ochenta y los noventa pueden ser décadas estupendas.

Ayudar a más personas a alcanzar ese potencial se puede lograr si reducimos los costes y usamos tratamientos, terapias y tecnologías novedosas que garanticen que el individuo estará siempre en el foco de su propio cuidado. Y no me refiero solo a diagnosticar una enfermedad cuando las cosas van mal; me refiero también a conocer lo que es mejor para cada uno, como individuos, antes incluso de que nos hagan un diagnóstico.

CONÓCETE A TI MISMO

Desde el comienzo del nuevo milenio, nos han dicho que «conocer nuestros genes» nos ayudará a entender qué enfermedades somos más susceptibles de padecer a lo largo de la vida y nos ofrecerá la información necesaria para tomar medidas que nos ayuden a vivir más. Eso es cierto, pero solo es una pequeña parte de la revolución de la secuenciación del ADN que se está produciendo.

Existen 3.234 millones de pares de bases, o letras, en el genoma humano. En 1990, cuando se inició el Proyecto Genoma Humano, costaba sobre diez dólares leer solo una «letra» del genoma, A, G, C o T. El proyecto tardó diez años en completarse; en él trabajaron miles de científicos y costó unos cuantos miles de millones de dólares. Solo para un genoma.

Hoy por hoy puedo leer un genoma humano completo de veinticinco mil genes en unos cuantos días por menos de cien dólares en un secuenciador de ADN del tamaño de una barrita de chocolate: se llama MinION y se conecta al portátil. Con él obtengo una lectura completa bastante decente de un genoma humano, más las marcas de metilación del ADN que nos dicen la edad biológica. Se puede secuenciar el ADN para responder preguntas concretas como «¿Qué tipo de cáncer es este?» o «¿Qué infección tengo?» en menos de veinticuatro horas. Dentro de diez años se hará en unos minutos y lo más caro será la lanceta para pincharse el dedo.

Pero esas no son las únicas preguntas que puede responder nuestro ADN. También te puede decir qué alimentos debes comer, qué microbiota cultivar en tu intestino y en la piel, y qué terapias te funcionarán mejor para asegurar que alcanzas tu máxima longevidad. Además, puede guiarte a la hora de tratar tu cuerpo como la máquina singular que es.

Somos conscientes de que no todos reaccionamos igual a los mismos medicamentos. A veces estas diferencias no son pequeños detalles en grupos de personas reducidos. La deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), por ejemplo, afecta a trescientos millones de personas de ascendencia principalmente asiática y africana. Es la enfermedad genética más común de la humanidad. Después de ingerir las dosis recomendadas de medicamentos para el dolor de cabeza o la malaria y ciertos antibióticos, los portadores del G6PD pueden sufrir una hemólisis repentina, lo que equivale al suicidio colectivo de los glóbulos rojos.

Algunas mutaciones hacen que las personas sean más sensibles a ciertos alimentos. Por ejemplo, si eres portador del G6PD, las habas pueden matarte. Y, aunque por regla general el gluten es una proteína inocua presente en alimentos ricos en la fibra, las vitaminas y los minerales que necesitamos, para los celíacos es veneno.

Lo mismo sucede con las intervenciones médicas. Nuestros genes pueden decirnos cuáles nos benefician y cuáles nos perjudican. Esto está cambiando las reglas del juego para muchas pacientes con cáncer de mama. Aquellas que dan positivo en un test llamado Oncotype DX, según se ha descubierto, responden igual de bien a los tratamientos hormonales que a la quimioterapia, y esta última tiene muchos más efectos secundarios. La tragedia de este descubrimiento fue que no se hizo hasta 2015. El test Oncotype DX se usaba desde 2004, pero, hasta que los investigadores no decidieron echarle otro vistazo a otras posibles opciones de tratamientos y sus resultados, no se dieron cuenta de que la comunidad médica había estado sometiendo a miles de mujeres a tratamientos que eran más dañinos, pero no más efectivos.

Lo que demuestra el caso de Lawan y este estudio es que no podemos limitarnos al «Así se hacen las cosas» como estrategia para tratar a los pacientes. Necesitamos desafiar constantemente los supuestos en los que se basan los manuales de medicina.

Uno de esos supuestos es que los hombres y las mujeres son esencialmente iguales. Poco a poco vamos siendo conscientes de una vergonzosa realidad: durante casi toda la historia de la medicina, los tratamientos y las terapias se han basado en lo que funcionaba mejor en los hombres, mermando de esa forma los resultados favorables para las mujeres. Los hombres no solo se diferencian de las mujeres en unos cuantos lugares del genoma, sino que tienen un cromosoma totalmente diferente.

La polarización comienza en una fase muy temprana del desarrollo de los fármacos. Hasta hace poco, era correcto estudiar solo ratones macho. Los científicos no suelen ser machistas en sus relaciones con los roedores, pero siempre tratan de reducir el ruido estadístico y de ahorrar el máximo de dinero posible. Desde que se han incluido ratonas en los estudios para aumentar la longevidad, gracias sobre todo a las estipulaciones de los NIH, se han descubierto grandes diferencias en los efectos sobre los genes de la longevidad y las moléculas. Los tratamientos que trabajan con insulina o con marcadores de mTOR funcionan mejor con las hembras, mientras que las terapias químicas funcionan mejor con los machos, y nadie sabe realmente por qué.

Si los machos y las hembras comparten entorno, las hembras suelen vivir más. Es algo común en el reino animal. Los científicos han comprobado si lo importante es el cromosoma X o el ovario. Usando un truco genético, crearon ratones con uno o dos cromosomas X, con ovarios o con testículos. Aquellos con doble cromosoma X vivían más, aunque tuvieran testículos y sobre todo si no los tenían, lo que demostró definitivamente que las mujeres son el sexo más fuerte.

Además del cromosoma X, hay muchos otros factores genéticos en juego. Uno de los usos más prometedores de la genómica es el de predecir cómo se van a metabolizar los fármacos. De ahí que cada vez haya un mayor número de medicamentos con etiqueta farmacogenética: información sobre cómo el fármaco actúa de forma distinta en personas con distintos genotipos. Algunos ejemplos son la warfarina y el clopidogrel, dos anticoagulantes; Erbitux y Vectibix, para la quimioterapia; o el antidepresivo Citalopram. En el futuro, también se determinará la edad epigenética del paciente y se usará para predecir la respuesta a los medicamentos, un nuevo campo llamado «farmacoepigenética». Es una tecnología que avanza con rapidez, aunque necesitaríamos ya algunas pruebas farmacogenéticas.

Durante más de doscientos años, la digoxina, una sustancia procedente de la familia de plantas Digitalis, se ha usado en pequeñas dosis para tratar problemas leves de corazón (y en grandes dosis por los asesinos). Incluso bajo supervisión médica, tu probabilidad de morir si tomas digoxina aumenta en un 29 por ciento, según un estudio.

Para ayudarla a reducir la retención de líquidos provocada por su débil corazón, a mi madre le recetaron digoxina. Yo desconocía los riesgos y sospecho que también los desconocía mi madre, que además demostró ser sensible al medicamento. Pasó de llevar una vida relativamente normal a ser incapaz de andar. Por suerte, mi padre, que además de bioquímico es un tío muy listo, identificó el problema: la dosis recetada era muy baja, pero se le había estado acumulando en el corazón a mi madre. Le pidió a la doctora que le hiciera una analítica para comprobar los niveles del medicamento, algo a lo que accedió a regañadientes, y la prueba demostró que tenía una sobredosis.

El tratamiento se suspendió de inmediato y mi madre recobró la normalidad en cuestión de semanas. Sí, la doctora debería haberle hecho analíticas de sangre periódicas, pero, si existiera una prueba previa para descubrir si se es sensible a un medicamento, podría haber estado más alerta. ¿Estamos cerca de que exista semejante prueba? No lo bastante. Unos cuantos estudios genéticos han descubierto variantes que predicen los niveles de digoxina en sangre y el riesgo de muerte, pero no se han repetido. Con suerte, pronto habrá una prueba farmacogenética para este medicamento y muchos otros. Es urgente. No podemos seguir recetando fármacos como si todos respondiéramos igual a ellos cuando no es así.

Las empresas farmacéuticas se han dado cuenta de este detalle. Están usando la información genómica para encontrar nuevos medicamentos y para revitalizar otros fallidos que funcionan en personas con variantes genéticas específicas. Uno de estos medicamentos es Vitrakvi, de Bayer, conocido genéricamente como «larotrectinib», que es el primero de muchos fármacos diseñados desde el principio para tratar tumores con una mutación genética concreta, y no dependiendo del lugar donde se encuentran. Una historia similar es la del vasodilatador Gencaro, un medicamento fallido. Funcionó bien con un subgrupo de población y, si la FDA lo autoriza, será el primer fármaco para tratar enfermedades cardiovasculares que requiera de un test genético previo.

Este es el futuro. Al final, todos los medicamentos acabarán incluidos en una base de datos de efectos farmacogenéticos enorme que irá aumentando cada vez más. No tardaremos mucho en pensar que recetar un medicamento sin conocer de antemano el genoma del paciente es un enfoque medieval.

Y vitalmente hablando, si nuestro médico cuenta con la ayuda de nuestra información genómica, no tendremos que esperar a enfermar para saber qué tratamientos funcionarán mejor a la hora de prevenir esas enfermedades antes siquiera de que aparezcan.

Tal como ha señalado Julie Johnson, la directora del Programa Personalizado de Medicina de la Universidad de Florida, estamos a punto de entrar en un mundo en el que nuestro genoma se secuenciará, se almacenará y alertará de aquellos tratamientos que han demostrado tener efectos adversos en personas con genotipos y combinaciones similares a los nuestros. De la misma manera, nos recomendarán tratamientos que se sabe que han funcionado en personas con genes similares, aunque dichos tratamientos no funcionen para la mayoría de la gente. Esto será muy importante en los países en vías de desarrollo, donde la genética local y la microbiota difieren muchísimo de las de la población en la que se probaron los medicamentos. En los círculos médicos no suele hablarse de estas diferencias, pero pueden tener un efecto importante en la eficacia del medicamento y en la supervivencia del paciente, incluida la eficacia de las quimioterapias para el cáncer que tan bien creemos conocer.

También estamos aprendiendo a leer el proteoma humano completo, que es el conjunto de proteínas expresadas por cada uno de los tipos de célula. Los investigadores de varios laboratorio, entre ellos el mío, han descubierto cientos de nuevas proteínas en la sangre humana y cada una nos puede contar una historia sobre el tipo de célula del que procede. Una historia que podemos usar para entender qué enfermedades están en nuestro cuerpo antes de que sean detectables de cualquier otro modo. Eso nos brindará una perspectiva más acertada y rápida del problema al que nos enfrentamos y les ofrecerá a los médicos la habilidad de atacar dichos problemas con mayor precisión.

Ahora mismo, cuando la gente enferma, sobre todo los ancianos, suele esperar hasta ver «si las cosas se solucionan solas» antes de ir al médico. Solo vamos a la consulta si los síntomas persisten. Y después hay que esperar hasta que nos den cita. Casi un mes, según un estudio realizado en 2017. Ese tiempo de espera ha ido aumentando en los últimos años, porque se han sumado dos factores: hay menos médicos y la generación del baby boom se ha jubilado. Y en otros lugares es mucho peor. En la ciudad donde yo vivo, Boston, hogar de veinticuatro de los mejores hospitales del mundo, la espera es de cincuenta y dos días. Eso es una atrocidad.

Las largas esperas en la sanidad no son algo que solo se produzca en Estados Unidos, que tiene un sistema sanitario privado. El sistema público de Canadá también adolece de largos tiempos de espera. El problema no es pagar o no por la atención sanitaria. El problema es que los únicos que pueden diagnosticar son los médicos y, con frecuencia, sobre todo en el caso de la atención primaria, son los únicos que pueden enviar al paciente al especialista.

Las listas de espera podrían despejarse pronto gracias a las tecnologías que permiten atender a los pacientes a través de una videoconferencia. Dentro de diez años, con un aparatito del tamaño de un paquete de chicles que seguramente sea desechable podrás hacerte en casa los análisis que necesita el médico y, después, tras conectar el aparatito al ordenador, podréis echarles juntos un vistazo a tus metabolitos y tus genes.

Solo en Estados Unidos hay más de cien empresas trabajando en conseguir analizar el ADN de forma muy específica y casi instantánea, lo que nos ayudará a obtener diagnósticos rápidos y certeros de un gran número de dolencias e incluso a calcular nuestra edad biológica. Unas cuantas se dedican en exclusiva a detectar la firma genética del cáncer y de otras enfermedades años antes de que puedan detectarse. Pronto no tendremos que esperar a que los tumores crezcan y muten de forma tan heterogénea que se expandan por todo el cuerpo y sean incontrolables. Con un sencillo análisis de sangre, los médicos podrán buscar ADN libre circulante (ADNlc) y diagnosticar tipos de cáncer que sería imposible encontrar sin la ayuda de algoritmos muy complejos, optimizados mediante procesos de aprendizaje automático basados en el análisis de miles de muestras de pacientes. Estas pistas genéticas que circulan por la sangre nos dirán no solo si padeces un cáncer, sino también de qué tipo es y cómo matarlo. Incluso nos dirán en qué parte del cuerpo está creciendo un tumor que de otra manera sería indetectable, ya que la firma genética (y epigenética) de los tumores en una parte del cuerpo puede ser muy distinta de los tumores que crecen en otras partes.

Todo esto significa que se va a producir un cambio fundamental en la forma en la que buscamos, diagnosticamos y tratamos las enfermedades. Nuestro enfoque defectuoso, basado en la sintomatología, está a punto de cambiar. Vamos a adelantarnos a los síntomas. Mucho. Vamos a adelantarnos incluso al momento de «sentirnos mal». Al fin y al cabo, muchas enfermedades son genéticamente detectables antes de que sean sintomáticas. En un futuro muy cercano, los análisis personales proactivos de ADN serán tan rutinarios como cepillarnos los dientes. Los médicos descubrirán que cada vez es menos frecuente decir: «Ojalá lo hubiéramos detectado antes», hasta que dejen de decirlo por completo.

Pero la próxima era de la genómica es solo el comienzo.

POR EL BUEN CAMINO

El salpicadero de un coche equipado con tecnología inteligente es una maravilla. Te dice lo rápido que vas, por supuesto, y cuántos kilómetros puedes recorrer antes de que tengas que llenar el depósito de combustible, ajustado al segundo tras analizar las condiciones de la carretera y tu forma de conducir. Te dice la temperatura exterior, la interior y la del motor. Te dice qué coches, vehículos de dos ruedas y peatones tienes cerca, y te advierte si se acercan demasiado. Cuando algo falla, por ejemplo, una rueda con poco aire o una transmisión que no funciona correctamente, también te lo dice. Y si te distraes un poco y pisas la línea, toma el control del volante y te devuelve al carril o sigue conduciendo de forma autónoma tan solo con que presiones levemente con la mano el volante para informarle de que continúas ahí, por si acaso.

En los años ochenta del siglo pasado, los coches contaban con muy pocos sensores, pero ya en 2017 había casi cien en cada nuevo vehículo, un número que se ha doblado en los dos últimos años. Cada vez más, los conductores esperan encontrarse con prestaciones como sensores de neumáticos, sensor de pasajeros, sensores de temperatura, sensores nocturnos de aviso de peatones, sensor del ángulo de dirección, alertas de proximidad, sensor de luz ambiental, sensores de líquido limpiaparabrisas, luces de carretera automáticas, sensores de lluvia, sensores de ángulo muerto, sistemas de suspensión automáticos, reconocimiento de voz, sistema de aparcamiento automático, control de velocidad adaptativo, frenado de emergencia y piloto automático.

Tal vez haya gente que quiera conducir sin contar con todo eso en el salpicadero y que prefiera fiarse de su intuición y experiencia para saber a qué velocidad va, cuándo necesita rellenar el depósito y qué cambiar si algo va mal. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros nunca conduciríamos un coche que no nos ofreciera cierta información, y, mediante nuestras decisiones de compra, le estamos diciendo a las empresas automovilísticas que queremos coches cada vez más inteligentes.

Por supuesto que los queremos. Queremos que nos protejan y queremos que duren.

Aunque parezca sorprendente, nunca le hemos exigido tanto a nuestro cuerpo. De hecho, sabemos más sobre la salud de nuestro coche que sobre la nuestra. Es ridículo. Y está a punto de cambiar.

Ya hemos dado unos pasos importantes para adentrarnos en la edad de los biosensores personales. Hay relojes que controlan nuestro ritmo cardíaco, que miden nuestro ciclo de sueño y que incluso nos ofrecen sugerencias sobre alimentación y actividad física. Los deportistas y las personas que se preocupan por su salud llevan sensores las veinticuatro horas del día para controlar sus constantes vitales en respuesta a la dieta, el estrés, el entrenamiento y la competición.

Y como podrá atestiguar cualquier persona que tenga diabetes o VIH, el nivel de glucosa en sangre y el conteo de células sanguíneas son análisis cada vez más fáciles de hacer y menos dolorosos, ya que la tecnología es cada vez menos invasiva y pequeña y más accesible, económica y exacta.

En 2017, la FDA aprobó un sensor de glucosa que salió en Europa al mercado en 2014. Te lo pegas en la piel y obtienes una lectura constante de los niveles de azúcar en el teléfono o en el reloj. Ya hay treinta países en los que el pinchazo en el dedo para los diabéticos se ha convertido en un recuerdo cada vez más lejano.

Rhonda Patrick, una científica de la longevidad convertida en experta en salud y bienestar físico, ha estado usando un aparato que mide de forma constante los niveles de glucosa en la sangre para comprobar qué alimentos le provocan una subida repentina, algo que muchos de nosotros creemos que hay que evitar si queremos contar con la oportunidad de disfrutar de una vida larga. Ha comprobado que, al menos en su caso, el arroz blanco es malo y que las patatas no lo son tanto. Cuando le pregunté por los alimentos que más la han sorprendido, no dudó ni un segundo:

—¡Las uvas! —exclamó—. Evita las uvas.

Los investigadores del MIT están trabajando con escáneres que parecen sacados de Star Trek, capaces de ofrecernos lecturas de miles de biomarcadores. Entretanto, algunos investigadores de la Universidad de Cincinnati han estado trabajando con el Ejército estadounidense para desarrollar sensores que identifiquen enfermedades, cambios en la dieta, heridas y estrés a través del sudor. Unas cuantas empresas están desarrollando dispositivos portátiles que analizan el aliento y pueden diagnosticar cáncer, enfermedades infecciosas e inflamaciones. Su misión: salvar cien mil vidas y ahorrar mil quinientos millones de dólares en costes sanitarios. Muchas otras empresas están trabajando en la creación de ropa con sensores capaces de rastrear biomarcadores y los ingenieros automovilísticos están explorando la posibilidad de instalar biosensores en los asientos de los coches que envíen una alerta al salpicadero o al médico si se produce un cambio extraño en nuestro ritmo cardíaco o en nuestra respiración.

Mientras escribo esto, llevo un anillo de tamaño normal que monitoriza mi ritmo cardíaco, mi temperatura corporal y mis movimientos. Me dice todas las mañanas si he dormido bien, lo mucho que he soñado y lo espabilado que estaré durante el día. Supongo que este tipo de tecnología lleva circulando mucho tiempo entre gente como Bruce Wayne o James Bond. Ahora solo cuesta unos cuantos cientos de dólares y la puedes comprar en internet.

Hace poco, mi mujer y mi hijo mayor se hicieron un piercing idéntico en la oreja y eso me hizo pensar al respecto. No hay ningún motivo que impida que una joya más pequeña, sobre todo una que penetra la piel, se use para buscar miles de biomarcadores. Se podría hacer un análisis a todos los miembros de la familia: abuelos, padres e hijos. Incluso los bebés y los miembros de cuatro patas de la familia podrían llevar un monitor, porque ellos son precisamente los que no pueden decirnos cómo se encuentran.

Sospecho que, al final, poca gente querrá vivir sin este tipo de tecnología. No saldremos de casa sin ella, de la misma manera que nos pasa ahora con los teléfonos inteligentes. Lo siguiente serán parches inocuos que nos pondremos en la piel y que al final darán paso a implantes subcutáneos. Las futuras generaciones de sensores medirán no solo los niveles de glucosa, sino también las constantes vitales de una persona, los niveles de oxígeno en sangre, el equilibrio vitamínico y miles de sustancias químicas y de hormonas.

Sumadas a las tecnologías que combinan datos de tus movimientos cotidianos e incluso de tu tono de voz, las constantes vitales biométricas serán el sistema de alerta de tu cuerpo. Si eres hombre y últimamente te pasas mucho tiempo en el cuarto de baño, tu guardián de inteligencia artificial buscará antígenos prostáticos específicos y ADN prostático en tu sangre y, después, te pedirá cita con el urólogo. Los cambios en los movimientos de tus manos mientras hablas, incluso si cambias a la hora de pulsar las teclas del teclado, se usarán para diagnosticar enfermedades neurodegenerativas años antes de que tu médico o tú notéis los síntomas.

Este mundo está a la vuelta de la esquina, con sus avances biotecnológicos progresivos. Monitorizar nuestro cuerpo en tiempo real, de una manera imposible de imaginar hace una generación, será tan inherente a la experiencia de vivir como el salpicadero lo es a la experiencia de conducir. Y, por primera vez en la historia, eso nos permitirá tomar decisiones diarias referentes a nuestra salud basándonos en datos reales.

Las decisiones diarias más importantes que afectan a nuestros años de vida están relacionadas con lo que comemos. Si tienes la glucosa alta a la hora del desayuno, sabrás que debes evitar el azúcar. Si estás bajo en hierro a la hora del almuerzo, lo sabrás y pedirás una ensalada de espinacas para compensar. Cuando llegues a casa del trabajo, si no has tenido tu dosis diaria de vitamina D, también lo sabrás y podrás prepararte un batido para corregir esa deficiencia. Si estás de viaje y necesitas una vitamina o un mineral concreto, sabrás no solo lo que necesitas, sino también dónde conseguirlo. Tu asistente personal virtual, ese ser de inteligencia artificial que realiza en internet las búsquedas que le solicitas y que te recuerda la siguiente reunión, te indicará el restaurante más cercano que ofrezca lo que necesitas o te sugerirá que un dron te lo lleve allí donde estés. Te caerá del cielo, literalmente.

La biométrica y la analítica ya nos dicen cuándo y cuánto ejercicio debemos hacer, pero también nos ayudarán a monitorizar los efectos de dicho ejercicio… o su falta. Y nuestros niveles de estrés. Y también nos dirán de qué manera afecta lo que bebemos y el aire que respiramos a la química y la funcionalidad de nuestro cuerpo. Poco a poco, nuestros dispositivos nos ofrecerán recomendaciones sobre lo que hacer para mitigar un nivel bajo de biomarcadores en sangre: dar un paseo, meditar, bebernos un té verde o cambiar el filtro del aire acondicionado. Esto nos ayudará a tomar mejores decisiones sobre nuestro cuerpo y nuestro estilo de vida.

Y todo esto llegará pronto. Ya hay empresas que están analizando los datos de miles de análisis de sangre, comparándolos con los genomas de sus clientes y ofreciéndoles información sobre lo que deben comer o cómo pueden optimizar su cuerpo, y que buscan sacar al mercado nuevas generaciones de estas tecnologías todos los años.

Tengo la suerte de ser una de las primeras personas que ha visto lo que este tipo de tecnología puede ofrecernos. Soy asesor científico en una empresa local, salida del MIT, llamada InsideTracker. Al acceder a hacerme analíticas periódicas, he podido controlar unos cuantos biomarcadores a lo largo de los últimos siete años, incluidos las vitaminas D y B12, la hemoglobina, el zinc, la glucosa, la testosterona, los marcadores inflamatorios, la función hepática, los marcadores de salud muscular, el colesterol y los triglicéridos. Me hago analíticas cada pocos meses en vez de cada pocos segundos, como serán en un futuro cercano, pero los resultados, ajustados a mi edad, sexo, raza y ADN, han sido fundamentales para ayudarme a elegir qué pedir cuando como en un restaurante o cuando me detengo en el mercado de camino a casa. Incluso tengo recordatorios diarios, basados en los resultados más recientes, para saber lo que mi cuerpo necesita.

Y, de paso, estoy creando una base de datos específica para mi cuerpo. Con el tiempo, estos datos me ayudarán a identificar tendencias negativas y positivas que pueden tener diferencias sutiles con las de otras personas. Por supuesto, sabemos que nuestra herencia genética puede tener un impacto importante en el tipo de comida que nuestro cuerpo necesita, tolera o rechaza, pero la herencia genética de cada persona es única. Lo que tú necesitas, lo que necesitan tus padres o lo que necesitan tus hijos seguramente se encuentre en lo que coméis a diario, pero las necesidades específicas pueden variar bastante.

La biomonitorización nos ayudará a acabar con las muertes traumáticas evitables, que se cuentan por millones. En 2018 se publicó un estudio revisado por expertos llevado a cabo por el equipo de InsideTracker y por mí donde demostramos que la biomonitorización y las recomendaciones de alimentos generadas por ordenador reducen los niveles de glucosa en sangre de forma tan eficiente como los medicamentos más habituales para la diabetes, al mismo tiempo que optimizan otros biomarcadores de salud.

Las señales de una obstrucción en la carótida tal vez sean difíciles de detectar en nuestro día a día, o incluso en las revisiones médicas habituales, pero será imposible pasarlas por alto cuando nuestro cuerpo esté controlado en todo momento. Lo mismo se puede decir de las arritmias, los accidentes cerebrovasculares menores o las trombosis que suceden durante el traslado aéreo médico, y de muchos otros problemas médicos que hoy en día se tratan solo en condiciones críticas: cuando es demasiado tarde. Antes, si sospechabas que no te funcionaba bien el corazón, o aunque no lo sospecharas, necesitabas una visita a un par de médicos para que te hicieran un electrocardiograma. Hoy en día millones de personas pueden hacerse su propio electrocardiograma en treinta segundos, estén donde estén, simplemente presionando la pantalla del reloj con el dedo.

Claro está, uso el término «reloj» ampliamente, ya que los dispositivos de hoy en día no solo nos dan la hora y la fecha: también ofrecen calendarios, audiolibros, monitores de actividad, programas de correo electrónico y de tratamiento de textos quioscos, cronómetros, alarmas, estaciones meteorológicas, monitores de ritmo cardíaco y de temperatura corporal, grabadoras de voz, álbumes de fotos, reproductores de música, asistentes personales y teléfono. Si un dispositivo puede hacer todo esto, no hay motivo alguno para pensar que no podrán ayudarnos también a evitar problemas de salud traumáticos.

En el futuro, si estás sufriendo un infarto, aunque sea perceptible tan solo por un leve dolor en el brazo, o un miniaccidente cerebrovascular, que normalmente no se diagnostica hasta identificarlo años más tarde en un escáner cerebral, recibirás un aviso y también lo recibirán aquellos que te rodean y que necesitan saberlo. En una emergencia, un vecino de confianza, tu mejor amigo o el médico más cercano a tu ubicación también recibirán un aviso. Te enviarán una ambulancia a la puerta de tu casa y los médicos del hospital más cercano sabrán exactamente qué te pasa antes de que llegues.

¿Conoces a algún médico de urgencias? Pregúntale cuán importante es tan solo un minuto para poder aplicar el tratamiento necesario. O la información adicional que reciben con un simple análisis de sangre. O un electrocardiograma recién hecho. O un paciente que sigue consciente, sin dolor y sin que su cerebro haya sufrido una falta de oxígeno cuando llega; una persona capaz de ayudar a la hora de aplicar el tratamiento de emergencia adecuado. Tal vez no tardemos mucho en ver a los médicos pidiendo una copia de tus datos biomonitorizados más recientes para así contar con más ayuda a la hora de tomar decisiones que pueden ser de vida o muerte.

La biomonitorización nos está ayudando ya a identificar enfermedades más rápido que nunca. Eso es lo que le sucedió en el verano de 2017 a una mujer llamada Suzanne. Después de llevar una temporada sufriendo pequeños cambios en su ciclo menstrual, que su médico razonablemente atribuyó a la cercanía de la menopausia, la mujer de cincuenta y dos años descargó una aplicación que la ayudaba a controlar sus períodos menstruales. Tres meses después, la aplicación le envió un mensaje de correo electrónico alertándole de que los datos podían ser anormales para alguien de su edad. Armada con sus datos, Suzanne volvió al médico. De inmediato le pidieron analíticas de sangre y una ecografía que reveló un carcinosarcoma uterino, un tumor maligno altamente agresivo que se encuentra sobre todo en mujeres mayores de sesenta y cinco años. Tuvo que someterse a una histerectomía para extirpar el tumor antes de que se extendiera más, pero Suzanne se salvó.

La aplicación que usaba era relativamente simple comparada con las que están a punto de llegar. Requería la introducción de una serie de datos y solo monitorizaba unos cuantos parámetros. Sin embargo, le salvó la vida. Imagina lo que pueden ofrecernos los monitores autónomos que recogen millones de datos diarios. Y ahora imagina que unimos esos datos a los descubrimientos que se hacen en las secuenciaciones de ADN rutinarias.

Y sigue imaginando, porque la biomonitorización no solo te avisará de si tienes un ritmo cardíaco alto, si estás bajo de vitaminas o si tus niveles de cortisol están por las nubes, sino que también te avisará de que tu cuerpo está sufriendo un ataque. Y eso puede salvar todas las vidas de este planeta.

LISTOS PARA LO PEOR

En 1918, mucho antes de que cobrara forma nuestra moderna, superrápida e hiperconectada red de transporte, una pandemia de gripe que algunos historiadores creen que se inició en Estados Unidos mató a más personas que cualquier otra epidemia ocurrida a lo largo de la historia de la humanidad. Provocaba una muerte violenta, con hemorragias que podían ser nasales, estomacales, oculares, de oído, de piel o intestinales. En una época en la que la aviación daba sus primeros pasos y la mayoría de la gente nunca había viajado en coche, el virus H1N1 encontró la manera de llegar a las zonas más recónditas del planeta. Mató a gente en islas remotas y en pueblos árticos. Mató de forma indiscriminada, sin importar la raza o las fronteras nacionales. Era como una nueva versión de la peste negra. La esperanza de vida en Estados Unidos cayó de los cincuenta y cinco a los cuarenta años. Se recuperó después, pero ya habían muerto más de cien millones de personas de todas las edades en todo el mundo.

Esto podría pasar otra vez. Y dado que hoy en día hay más contacto entre los animales y los humanos y que el mundo está más interconectado que hace cien años, podría suceder con suma facilidad.

Los avances que se han hecho en cuanto a la esperanza de vida a lo largo de los últimos ciento veinte años y los que están por llegar podrían borrarse de un plumazo durante una generación a menos que afrontemos la mayor amenaza para nuestra vida: otras formas de vida depredadoras para nosotros. Da igual que hoy en día vivamos muchas más décadas que hace cien años si una pandemia se lleva por delante cientos de millones de vidas, aniquilando en el proceso todo lo que hemos avanzado para lograr la esperanza de vida media actual e incluso haciéndonos retroceder. El calentamiento global es un problema crítico y a largo plazo que debemos solucionar, pero también debemos admitir que, hoy por hoy, las infecciones son nuestra gran amenaza.

Garantizar que jamás haya otra pandemia podría ser el gran regalo de la revolución de la biomonitorización. Por supuesto, de forma individual, la monitorización de las constantes vitales y de otros parámetros corporales nos ofrece beneficios increíbles a la hora de optimizar nuestra salud y de prevenir situaciones de emergencia. Pero, como colectivo, podría ayudarnos a adelantarnos a una pandemia global.

Gracias a los dispositivos portátiles, ya tenemos tecnología para monitorizar la temperatura corporal, el pulso y otros parámetros biométricos de más de cien millones de personas en tiempo real. Lo único que nos falta para hacerlo es reconocerlo como una necesidad y una respuesta cultural.

La necesidad ya está aquí. Desde hace mucho tiempo. El mosquito transmisor del mortal virus del Zika ha tardado veinte años en extenderse desde África central, donde se documentó por primera vez su presencia, hasta el sur de Asia y unos cuarenta y cinco en llegar a la Polinesia francesa, en el Pacífico central, donde apareció en 2013. En el transcurso de esos sesenta y cinco años, solo ha afectado a una pequeña parte del mundo. Sin embargo, en los siguientes cuatro años, ¡en solo cuatro años!, el virus se ha extendido como un incendio forestal por América del Sur, América Central y América del Norte, y ha cruzado de nuevo el Atlántico hasta Europa.

El virus del Zika al menos está limitado por su forma de transmisión: a través de las picaduras de un mosquito; aunque también se transmite de madre a hijo y por contacto sexual. Pero, que sepamos, no se transmite por contacto con superficies, a través de la comida o por los sistemas de recirculación del aire, como los de los aviones.

Pero la gripe sí, como pueden hacerlo otros virus mucho más mortíferos.

El 23 de marzo de 2014, la OMS informó de casos de ébola en las regiones boscosas y rurales del sur de Guinea, y desde allí se extendió rápidamente hasta tres países vecinos, lo que causó pánico en todo el planeta. Hasta el país más rico del mundo, donde se trató a once personas por ébola, estaba desprevenido y sin un plan de acción organizado.

En octubre del mismo año, un grupo de personas ataviadas con trajes de protección subieron al vuelo 45 de American Airlines cuando aterrizó en Nueva Jersey para comprobar con detectores de infrarrojos si alguien tenía fiebre. Kaci Hickox, que trabajaba para Médicos Sin Fronteras, ganó una demanda por haber sido obligada a guardar cuarentena por mandato del gobernador Chris Christie. En aquella ocasión, y en otras posteriores, se pudo contener el virus, pero la humanidad no siempre va a tener tanta suerte.

«Ya sea por un capricho de la naturaleza o por la mano de un terrorista, los epidemiólogos aseguran que un patógeno que se mueve por el aire con rapidez puede matar a más de treinta millones de personas en menos de un año —dijo Bill Gates ante la multitud en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2017—. Y dicen que la probabilidad de que el mundo experimente una epidemia semejante en los próximos diez o quince años es muy real.»

Si sucede, treinta millones podría ser una estimación a la baja.

Mientras nuestra red de transporte se extiende y aumenta la velocidad; mientras las personas viajan a los rincones más remotos del planeta más rápido de lo que podrían haber imaginado nuestros antepasados, patógenos de todo tipo se mueven a la vez y más rápido que nunca. Pero, con los datos adecuados en las manos adecuadas, nosotros podemos movernos más rápido, sobre todo si cruzamos los datos almacenados en la «bionube» con la secuenciación casi inmediata del ADN para detectar patógenos a medida que se extienden por las ciudades y los corredores de transporte. Al hacerlo, podemos adelantarnos a los patógenos mortales restringiendo el flujo de viajeros de emergencia y usando recursos médicos. En esta lucha, el tiempo es oro y cada segundo que pasa sin que reaccionemos se cobra vidas humanas.

Pero no todo el mundo está preparado para un mundo biomonitorizado. Y es lógico. A muchos les parecerá ir demasiado lejos. Tal vez mucho.

Para conseguir un mundo en el que cientos de millones de personas (todas monitorizadas en tiempo real para saber sus niveles hormonales, sus elementos químicos, su temperatura corporal y su ritmo cardíaco) sirvan de centinelas para alertarnos de las crisis de salud pública en cuanto comienzan, alguien tiene que recopilar los datos. ¿Quién será? ¿Un único Gobierno? ¿Una coalición de Gobiernos? ¿Todos los Gobiernos?

Tal vez una empresa informática. O una farmacéutica. O una empresa de venta por internet. O una aseguradora. O una farmacia. O una empresa de suplementos. O una red de hospitales.

Seguramente sea una combinación de estas empresas, todas bajo un mismo techo. La consolidación ya ha comenzado y seguirá su curso mientras estas empresas ponen sus miras en el sector de la economía global que más rápido está creciendo, el cuidado de la salud, que ahora mismo supone el 10 por ciento del PIB mundial y que aumenta a un ritmo del 4,1 por ciento anual.

¿En quién confiarías para que estuviera al tanto de todos tus movimientos; para que escuchara todos los latidos de tu corazón; para observarte mientras duermes y saber cuándo te despiertas, como si fuera cierta criatura mítica y benévola que te visita todas las Navidades; para que pueda identificar, a través de los datos, cuándo te sientes triste, cuándo conduces demasiado deprisa, cuándo estás manteniendo relaciones sexuales o cuándo has bebido demasiado?

No tiene sentido intentar convencer a la gente de que no hay motivos por los que preocuparse. Por supuesto que son cosas por las que preocuparse. ¿No crees que es malo que te roben la tarjeta de crédito? Pues eso no es nada. Siempre puedes llamar al banco, anularla y solicitar una nueva. Sin embargo, tus datos médicos son permanentes y mucho más personales. Entre 2010 y 2018 se robaron más de ciento diez millones de informes médicos en Estados Unidos. Jean-Frédéric Karcher, el director de seguridad de Maintel, un proveedor de comunicaciones del Reino Unido, predice que ese tipo de robos será cada vez más habitual.

«La información médica puede valer diez veces más que los números de una tarjeta de crédito en la internet profunda. Estos datos se pueden usar para crear tarjetas sanitarias falsas con las que comprar medicamentos o material médico», ha advertido.

Ya renunciamos a muchísima privacidad para disfrutar de los servicios tecnológicos. A todas horas. Cada vez que abrimos una cuenta bancaria o que firmamos para obtener una tarjeta de crédito. Lo hacemos a menudo cuando tecleamos el nombre de una nueva página web en el buscador. Lo hacemos cuando nos inscribimos en la universidad. Lo hacemos cuando viajamos en avión. Y lo hacemos, mucho, cuando usamos el teléfono móvil. ¿Este intercambio nos ha resultado beneficioso? Por supuesto, es una cuestión de opinión personal. Pero, cuando la mayoría de la gente se imagina que no puede usar su tarjeta de crédito, ni navegar por internet, ni matricularse en la universidad, ni viajar en avión ni usar su teléfono o su reloj inteligente, rápidamente llega a la conclusión de que es tolerable.

¿Cedería la gente un poco más de privacidad para detener una pandemia global? Por triste que parezca, seguramente no. La tragedia de los bienes comunes es que los seres humanos no son buenos a la hora de llevar a cabo una acción personal para solucionar un problema colectivo. El truco de los cambios revolucionarios es encontrar la forma de que el interés propio se alíe con el interés común. Para que la gente acepte la biomonitorización global como ayuda para adelantarnos al contagio masivo de virus letales, necesitamos ofrecerle algo que le resulte imprescindible.

Cómo debemos prepararnos para este mundo es una conversación que debemos mantener ya. Lo antes posible.

Yo ya he dado el paso. Antes de empezar a monitorizar mis biomarcadores de forma periódica, me preocupaba mucho la idea de lo que podría descubrir sobre mí alguien con acceso a mis datos. Todos ellos se guardan en servidores que cumplen con la HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos en Estados Unidos) y están encriptados. Pero también existe el temor de que alguien burle la seguridad de dichos servidores. Siempre hay personas dispuestas.

Sin embargo, después de empezar a hacerlo, la información que recibía era más importante que la preocupación que me generaba el tema. Es una opinión personal, qué duda cabe. Ahora mismo, tras haber visto los cambios en mi salpicadero, no me imagino la vida sin él. De la misma manera que ahora me pregunto cómo era capaz de conducir sin el GPS, también me pregunto cómo era capaz de decidir qué iba a comer o cuánto ejercicio necesitaba antes de recibir los datos de mi anillo biosensor y los análisis de los biomarcadores en sangre. De hecho, espero ansioso el día en el que mis datos se puedan procesar en tiempo real. Y si eso ayuda a los demás, mucho mejor.

MUÉVETE RÁPIDO

Mientras estudiaba en la universidad, trabajaba por las noches. Por unos ocho dólares a la hora, analizaba fluidos corporales (orina, heces, líquido cefalorraquídeo, sangre y muestras genitales en bastoncillos de algodón llenas de pelos) en busca de bacterias mortales, parásitos y hongos. Un trabajo glamuroso.

Tenía a mi disposición toda la tecnología decimonónica: microscopios, placas de Petri y agua esterilizada. Un técnico de laboratorio transportado de 1895 a aquel laboratorio de microbiología de 1980 se habría sentido como en casa. Hoy en día, así siguen funcionando muchos laboratorios de microbiología.

Hacer suposiciones de vida o muerte con estos medios era frustrante. En otros campos de la medicina hemos hecho avances tecnológicos increíbles gracias a la robótica, la nanotecnología, el escáner y el espectómetro.

Hoy en día ya no me siento frustrado: ahora estoy furioso.

Las bacterias resistentes a los antibióticos siguen extendiéndose y hay nuevos estudios que señalan a las bacterias como agentes causantes del cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el alzhéimer.

Pero mi intención no era solucionar este problema, hasta hace poco. Un encuentro con la enfermedad de Lyme es un buen aliciente para que una persona tenga algo que decir al respecto.

Nuestra hija Natalie tenía once años cuando pasó. En Nueva Inglaterra, donde vivimos, hay una epidemia de garrapatas portadoras de la bacteria Borrelia burgdorferi, que ocasiona la enfermedad de Lyme. Los cálculos más recientes sugieren que unas trescientas mil personas podrían contraer la enfermedad cada año en Estados Unidos. Si no se trata, la Borrelia se esconde en las células epiteliales y en los nódulos linfáticos y causa parálisis facial, problemas cardíacos, dolor nervioso, pérdida de memoria y artritis. Se esconde detrás de una biopelícula protectora, lo que la hace muy difícil de matar.

A Natalie nunca le salió marca alguna en forma de anillo rojo tras una picadura de garrapata, un indicio de que has contraído el parásito. Había estado quejándose de dolores de cabeza y de espalda, síntomas habituales de la gripe. Pero pronto fue evidente que no se trataba de eso, sino de algo mucho peor.

No podía girar la cabeza. Estaba perdiendo la vista. Estaba aterrorizada. Mi mujer y yo también. En la vida nos habíamos sentido tan impotentes. Empezamos a buscar respuestas en internet. Entre las posibles enfermedades se incluían la leucemia y una infección vírica cerebral.

Los médicos del Hospital Infantil de Boston empezaron a analizar su caso. El primer análisis dio positivo en proteínas de la enfermedad de Lyme, pero la compañía aseguradora necesitaba una confirmación más firme, porque el primer análisis a menudo ofrecía falsos positivos. El segundo análisis dio negativo, lo que dejó en el limbo el posible tratamiento, ya que todo dependía de los resultados del laboratorio.

Pedí una muestra de un microlitro de líquido cefalorraquídeo de Natalie para analizarla. Mi laboratorio estaba al otro lado de la calle y podía secuenciar el ADN del patógeno. El hospital se negó.

Dado el estado de los síntomas de mi hija en ese punto, según descubrí después, la probabilidad de que sobreviviera era de un 50 por ciento. Su vida dependía del lanzamiento de una moneda al aire. En un momento en el que cada segundo contaba, los médicos estaban esperando los resultados del laboratorio.

Tardaron tres días en confirmar que se trataba de la enfermedad de Lyme; por fin los médicos empezaron a inyectarle antibiótico directamente en la vena cercana al corazón. El tratamiento duró casi un mes.

Ahora está bien, pero nos quedó muy claro, sobre todo a ella, que necesitamos con desesperación aplicar las tecnologías del siglo XXI al diagnóstico de enfermedades infecciosas. En Cambridge, Massachusetts, y en Menlo Park, California, he ayudado a reunir un grupo de personas muy listas (médicos especialistas en enfermedades infecciosas, microbiólogos, genetistas, matemáticos e ingenieros informáticos) a fin de desarrollar pruebas de análisis rápidas y totalmente fiables que les digan a los médicos de qué infección se trata y cuál es la mejor forma de acabar con ella, usando la «secuenciación masiva paralela».

El primer paso del proceso consiste en la extracción de los ácidos nucleicos de las muestras de sangre, saliva, heces o líquido cefalorraquídeo. Puesto que aumenta los costes y reduce la susceptibilidad, el ADN del paciente se extrae usando el innovador método perfeccionado por los científicos que extrajeron el antiguo ADN de las momias; uno de esos casos en los que un campo de la ciencia beneficia a otro. El siguiente paso consiste en procesar las muestras a través de tecnologías «agnósticas» de secuenciación de ADN, que consisten en que el sistema no busca un agente infeccioso específico, sino que lee los genomas de la muestra al completo. Esa lista se compara después con una base de datos de todos los patógenos humanos conocidos a nivel de cepa. El ordenador saca un informe muy detallado sobre los invasores presentes y la mejor forma de aniquilarlos. Los análisis son tan precisos como los normales, pero ofrecen información a nivel de cepa. En otras palabras, dentro de poco los médicos no tendrán que suponer lo que están buscando cuando pidan un análisis o decidan qué tratamiento funcionará mejor: lo sabrán con certeza.

Hace unos cuantos años no solo habría sido un proceso muy lento, sino que ni siquiera habría sido posible. Ahora se hace en cuestión de días y pronto podremos hacerlo en cuestión de horas, hasta que, al final, será cuestión de minutos.

Pero hay otra manera de lidiar con estas enfermedades: prevenirlas.

LA ERA DE LA INOCULACIÓN

Racionalmente, el impacto positivo de las vacunas en la esperanza de vida y en la salud del último siglo es incuestionable. La tasa de mortalidad infantil mundial se ha desplomado y en gran parte ha sido porque hemos erradicado enfermedades como la viruela. El número de niños sanos en el mundo ha aumentado porque hemos acabado con la polio. El número de adultos sanos ha aumentado también. Dentro de cincuenta años, el síndrome pospolio, consistente en fatiga, debilidad muscular, curvatura espinal anómala y defectos en el habla en adultos, ya no existirá.

Y, por supuesto, cuanto mayor sea el número de enfermedades contra las que nos podamos vacunar, sobre todo si se trata de aquellas que se llevan por delante la vida de los ancianos, como la neumonía o la gripe, mayor será el aumento en la esperanza de vida en los próximos años.

Si inoculamos a las masas, no solo nos protegemos como individuos, también protegemos a los más débiles: los jóvenes y los ancianos. La varicela antiguamente se cobraba miles de vidas año tras año en todo el mundo, principalmente entre los muy jóvenes y los muy viejos, y suponía cientos de miles de hospitalizaciones y millones de días de baja laboral. Eso ha quedado atrás.

Un ejemplo que ilustra a la perfección el poder de las vacunas para aumentar la longevidad se produjo en los años posteriores a la introducción de la vacuna para el Streptococcus pneumoniae, o neumococo, una bacteria causante de muchas enfermedades en personas mayores y la causa más habitual de muerte por infección respiratoria. Después de que se introdujera la vacuna Prevenar para los niños en el año 2000, las hospitalizaciones y las muertes por neumonía cayeron en picado, según un estudio publicado en el New England Journal of Medicine.

«El efecto protector que vemos en los adultos de más edad, que no reciben la vacuna, pero que se benefician de la vacunación de los niños, es notable —explica Marie Griffin, la autora del estudio—. Es uno de los ejemplos más sensacionales de protección indirecta, o de inmunidad de grupo, que hemos visto recientemente.»

Solo durante los tres primeros años, las muertes por neumonía se redujeron a la mitad, evitando más de treinta mil casos y tres mil muertes solo en Estados Unidos, según otro estudio.

Podemos cargarnos a muchos asesinos con vacunas similares.

Sin embargo, durante unas cuantas décadas, la promesa de que las vacunas mejorarían la vida de miles de millones de personas en todo el mundo se ha ralentizado, no solo por la desconfianza en las vacunas promulgada por la pseudociencia, sino por las viejas y conocidas fuerzas del mercado. La era dorada de la investigación para las vacunas fue a mitad del siglo XX, una época en la que se produjo un rápido desarrollo de una sucesión de inoculaciones altamente efectivas contra la tosferina, la polio, las paperas, el sarampión, la rubeola y la meningitis.

Pero, durante los últimos años del siglo pasado, el modelo de negocio que había apoyado la investigación y el desarrollo de las vacunas se desmoronó. El coste de probar nuevas vacunas aumentó exponencialmente, en parte debido al aumento de la preocupación social sobre la seguridad y la aversión al riesgo de los inversores. El «fruto dorado» del mundo de la inoculación ya se había recogido hacía mucho. Ahora una simple vacuna puede tardar años en producirse y cuesta más de quinientos millones de dólares, y todavía sin saberse si al final se aprobará su venta. Incluso algunas vacunas que han funcionado bien y que han sido fundamentales a la hora de prevenir epidemias, como la de la enfermedad de Lyme, producida por los laboratorios GlaxoSmithKline, se han retirado del mercado porque el continuo ataque al que se ven sometidas las vacunas hace que la continuación del producto «no merezca la pena».

Los Gobiernos no hacen vacunas, las hacen las empresas. Así que, cuando las fuerzas del mercado son desfavorables, no conseguimos los medicamentos que tanto necesitamos. A veces la financiación corre a cargo de donaciones, pero eso no sucede con frecuencia. Y las crisis económicas, como la Gran Recesión de finales de la década de 2000 y principios de la de 2010, dejaron a las fundaciones, muchas de las cuales basan sus donaciones en los beneficios obtenidos con las ganancias del mercado, incapaces de invertir mucho en estas investigaciones que pueden salvar vidas.

Las buenas noticias son que estamos experimentando un minirrenacimiento en la investigación y el desarrollo de las vacunas, que se han triplicado entre 2005 y 2015, y ahora suponen un cuarto de todos los productos biotecnológicos en desarrollo.

La más importante de todas es la malaria, que infecta a 219 millones de personas y que causó la muerte de 435.000 personas en 2017. Gracias a Bill y Melinda Gates, GlaxoSmithKline y la organización sin ánimo de lucro PATH (Programa para el Uso de Tecnologías Apropiadas en Salud, por sus siglas en inglés), se lanzó una vacuna parcialmente efectiva contra la malaria en 2017 llamada Mosquirix, que ofrece la esperanza de que algún día lograremos extinguir por completo el parásito de la malaria.

También estamos aprendiendo a desarrollar de forma rápida vacunas en células humanas, en células de mosquito y en bacterias, evitando así el tiempo y el gasto que suponen infectar los millones de huevos de gallina fertilizados que suelen usarse para estos casos, un proceso de lo más anticuado. Un consorcio de investigación con base en Boston fue capaz de desarrollar una vacuna para la fiebre de Lassa, una enfermedad similar al ébola, hasta la fase de prueba en animales en tan solo cuatro meses y con un coste de un millón de dólares, lo que ahorró muchos años y muchos millones de dólares en comparación con el proceso habitual. Es asombroso.

En este momento, los investigaciones están en la recta final de una larga carrera hacia el desarrollo de vacunas que nos inoculen contra enfermedades tan frecuentes que las aceptamos como algo que forma parte de la vida misma. Muchos expertos predicen, no sin cierto temor, que no tardaremos demasiado en dejar de lanzar vacunas y cruzar los dedos, como sucede con la vacuna anual de la gripe, que algunos años solo protege a un tercio de los vacunados, aunque eso es mejor que nada. (Si no te vacunas de la gripe y no vacunas a tus hijos, por favor, hazlo. Tenemos el privilegio de vivir en una época en la que podemos protegernos y proteger a nuestros niños de enfermedades potencialmente mortales.)

La habilidad de detectar, diagnosticar y tratar con rapidez, incluso de prevenir, enfermedades que no están relacionadas con el envejecimiento, pero que se cobran todos los años millones de vidas, nos permitirá avanzar en el objetivo de aumentar cada vez más la esperanza de vida para acercarnos todo lo posible al máximo.

Incluso entonces nos fallarán los órganos vitales y nuestro cuerpo sufrirá el desgaste. ¿Qué haremos cuando fallen todas las tecnologías? Pues también se está produciendo una revolución en ese campo.

EL ORGANILLO

Great Ocean Road, una carretera que discurre por la costa australiana al oeste de Melbourne, es una de las más bonitas del mundo. Pero cada vez que la recorro no puedo evitar recordar uno de los días más aterradores de mi vida: el día que recibí una llamada avisándome de que mi hermano Nick había sufrido un accidente con la moto.

En aquel entonces tenía veintitrés años y estaba recorriendo el país en moto. Era un motorista experto, pero pisó un charco de aceite, salió volando y acabó pasando por debajo de un quitamiedos metálico que le aplastó las costillas y le rompió el bazo.

Por suerte, sobrevivió. Pero para que lo hiciera los médicos de urgencias tuvieron que extirparle el bazo, un órgano implicado en la producción de células sanguíneas y que juega un papel importante en el sistema inmune. Durante el resto de su vida, deberá cuidarse mucho de contraer una infección seria, y, desde luego, enferma más a menudo y tarda más en recuperarse. Las personas sin bazo también corren un riesgo mayor de morir de neumonía de mayores.

No hace falta envejecer o sufrir una enfermedad para dañar a nuestros órganos. A veces la vida nos lo provoca de otra manera, y tenemos suerte si se trata solo del bazo. Es mucho más difícil vivir sin corazón, riñones o pulmones…

El mismo tipo de reprogramación celular que usamos para restaurar el nervio óptico y la vista tal vez nos resulte útil algún día para restaurar la función de los órganos dañados. Pero ¿qué podemos hacer por los órganos que han dejado de funcionar por completo o que necesitan extirparse a causa de un tumor?

Ahora mismo solo hay una forma efectiva de reemplazar los órganos dañados o muertos. Es una verdad morbosa, pero no por eso menos cierta: cuando alguien reza para encontrar rápido un órgano para un ser querido, está rezando en parte para que alguien sufra un accidente de tráfico mortal.

Es bastante irónico, o algunos dirían incluso que lógico, el hecho de que sea el Departamento de Vehículos Motorizados quien le pregunte a la gente si quiere ser o no donante de órganos. Solo en Estados Unidos cada año mueren más de treinta y cinco mil personas en accidentes de tráfico, lo que convierte a esta forma de muerte en una de las fuentes más fiables de tejidos y órganos. Si todavía no eres donante de órganos, espero que te lo pienses. Entre 1988 y 2006, el número de personas que esperaban un trasplante se multiplicó por seis. Mientras escribo esta frase, hay 114.271 personas en Estados Unidos registradas a la espera de un trasplante de órganos, lista que aumenta cada diez minutos.

Para los japoneses es todavía peor, porque allí la probabilidad de conseguir un trasplante de órgano es inferior que en los países occidentales. Las razones son tanto culturales como legales. En 1968, la creencia budista de que el cuerpo no debe ser dividido después de la muerte promovió un fervoroso debate en los medios de comunicación después de que el doctor Juro Wada le extrajera el corazón al primer donante de órganos, ya que la gente se preguntaba si estaba «cerebralmente muerto» o no. De inmediato se decretó una ley que prohibía la extracción de órganos de un cadáver hasta que el corazón hubiera dejado de latir. La ley se relajó un poco treinta años más tarde, pero los japoneses siguen divididos por el tema, y es difícil encontrar órganos de calidad.

Mi hermano también sufre de una enfermedad ocular llamada «queratocono», que hace que la córnea que le cubre los cristalinos se le arrugue como si apretaras film transparente con un dedo. Para tratarlo, recibió dos trasplantes de córnea de dos personas distintas, uno cuando tenía veinte años y otro a los treinta. En ambas ocasiones tuvo que soportar seis meses con puntos en la córnea, que sentía como si fueran «palos», pero consiguió salvar la vista. El hecho de que Nick vea ahora a través de otros ojos, literalmente, es un tema de conversación simpático en las cenas que no deja ver el profundo agradecimiento que sentimos hacia los donantes fallecidos.

Ahora que nos acercamos a la era de los vehículos autónomos, un cambio tecnológico y social tan grande que casi todos los expertos esperan que reduzca con rapidez los accidentes, necesitamos hacernos una pregunta importante: ¿de dónde saldrán los órganos?

La genetista Luhan Yang y su antiguo mentor, el profesor George Church, ambos de mi departamento en la Escuela de Medicina de Harvard, empezaron a modificar genes de cerdos nada más descubrir cómo modificar los genes de los mamíferos. ¿Con qué fin? Imaginan un mundo en el que los criadores de cerdos críen animales diseñados específicamente para producir órganos que trasplantar a esos millones de personas que están en las listas de espera. Aunque los científicos llevan décadas soñando con los xenotrasplantes, ha sido Yang quien ha dado uno de los mayores pasos en la dirección correcta demostrando junto con sus colegas que se podía usar la modificación genética para eliminar un gran número de genes retrovirales de los cerdos que actualmente impiden que se puedan trasplantar sus órganos. Ese no es el único obstáculo para los xenotrasplantes, pero sí era uno muy grande. Y Yang lo ha eliminado sin haber cumplido siquiera los treinta y dos años.

Esa no será la única forma de que consigamos órganos en el futuro. Desde que los investigadores descubrieron a principios de siglo que podían modificar las impresoras de inyección de tinta para crear capas de células vivas en 3D, todos los científicos del planeta han estado trabajando para alcanzar el objetivo de imprimir tejido vivo. Hoy en día se han implantado ovarios impresos en 3D en ratones y arterias en monos. Otros están trabajando en la impresión de tejido óseo para curar fracturas. Y posiblemente empiece a usarse piel impresa para injertos dentro de unos años. Poco después llegarán los hígados y los riñones, y los corazones, que son un poco más complicados, tardarán algo más en aparecer.

Dentro de nada no importará que se agote la morbosa fuente primordial de órganos para el trasplante humano. De todas formas, esa fuente nunca ha logrado satisfacer la demanda. En el futuro, cuando necesitemos alguna parte del cuerpo, podremos imprimirla, tal vez usando nuestras propias células madre, que se extraerán y almacenarán para ese fin, o incluso usando células reprogramadas sacadas de la sangre o de una muestra de la boca. Y como no habrá competencia para dichos órganos, no tendremos que esperar a que alguien sufra una desdicha; solo tendremos que esperar a que la impresora haga su trabajo.

IMAGINA

¿Te resulta difícil de imaginar todo esto? Es comprensible. Hemos pasado mucho tiempo creándonos expectativas sobre cómo deberían ser los cuidados médicos y la vida humana. Para mucha gente es más fácil decir: «No creo que eso vaya a pasar» y dejar las cosas tal cual.

Pero somos bastante mejores a la hora de cambiar de opinión sobre cómo queremos que sea nuestra vida, y lo que la edad significa, de lo que muchos creemos.

Piensa en Tom Cruise. Aunque el protagonista de Top Gun ya pasa de los cincuenta y cinco y sigue musculoso y con una buena mata de pelo sobre una frente sin apenas arrugas, todavía continúa trabajando. Y no actuando sin más, sino interpretando el tipo de papel que desde hace mucho solo estaba al alcance de los actores más jóvenes. Aún sigue haciendo muchas de las escenas de riesgo: conducir en moto a gran velocidad por carretera, aferrarse al exterior de un avión mientras despega, dejarse caer del edificio más alto del mundo o lanzarse en paracaídas desde las capas más altas de la atmósfera.

¿No es cierto que la frase «Los cincuenta son los nuevos treinta» se repite cada vez más hoy en día? Se nos olvida lo que antes se esperaba de los cincuenta, y no me refiero a hace mucho tiempo, sino a hace tan solo un par de décadas.

Antes los cincuenta no se parecían a Tom Cruise saltando de un avión. Se parecían más a Wilford Brimley. En los años ochenta del siglo pasado, Brimley fue uno de los compañeros de reparto de Tom Cruise en La tapadera. En aquel entonces, Tom tenía treinta y nueve y Brimley, cincuenta y ocho, un hombre mayor canoso y con un enorme bigote.

Unos cuantos años antes, Brimley también participó en Cocoon, una película que cuenta la historia de un grupo de jubilados que se tropiezan por casualidad con una «fuente de la juventud» extraterrestre que les devuelve la energía de la juventud, aunque no el aspecto. La imagen del grupo de ancianos correteando como si fueran adolescentes era de lo más cómica.

Era audaz pensar que alguien de esa edad pudiera actuar con semejante vitalidad. Sin embargo, cuando se estrenó la película, Brimley era cinco o seis años menor que Tom Cruise hoy en día. Según Ian Crouch, del New Yorker, Tom Cruise ha hecho saltar por los aires lo que él llama «la barrera Brimley».

Las barreras caen. Y seguirán cayendo. Dentro de una generación más, nos resultará normal ver a las estrellas de cine de sesenta y setenta años montando en moto a gran velocidad, saltando de grandes alturas o practicando kung-fu como si tal cosa. Porque los sesenta serán los nuevos cuarenta. Y, después, los setenta serán los nuevos cuarenta. Y así sucesivamente.

¿Cuándo pasará todo esto? Ya está pasando. No es una fantasía decir que, si estás leyendo estas palabras, vas a beneficiarte de esta revolución. Parecerás más joven, te comportarás como si fueras más joven y serás más joven; física y mentalmente. Vivirás más y esos años extra serán mejores.

Sí, es cierto que alguna de las tecnologías puede acabar siendo un fracaso, pero es imposible que todas fallen. Por separado, cualquiera de esas innovaciones en el campo de la farmacia, de la medicina de precisión, de las emergencias sanitarias y de la salud pública podría salvar vidas y ofrecer más años que de otro modo se habrían perdido. Sin embargo, cuando las unimos todas, aparece ante nosotros la autopista que nos llevará a conseguir varias décadas más de vida sana.

Cada nuevo descubrimiento aumenta el potencial. Cada minuto ahorrado en la búsqueda de una secuencia genética más rápida y precisa puede ayudar a salvar vidas. Aunque el número máximo de años que vivamos no aumente mucho, esta era de la innovación nos asegurará que sigamos estando sanos muchos años más.

No muchos de nosotros la mayoría de las veces, sino todos.