Capítulo 2

MAYORMENTE MASTICANDO

El lenguaje con sintaxis hizo posible muchos desarrollos culturales humanos, incluida la evolución de la agricultura, que apareció en diferentes partes del mundo hace unos 10.000 a 6.000 años y produjo un enorme cambio en las dietas humanas. Los gruñidos y los gestos eran simplemente inadecuados para comunicar conceptos como “ayúdame a cavar esta zanja para llevar agua a las semillas que planté allí”. La gente comenzó a complementar la comida que obtenía de los hombres que cazaban y de las mujeres que recolectaban material vegetal (especialmente tubérculos), fomentando el crecimiento de plantas valiosas cerca de sus campamentos (agricultura) y alentando a los animales a rondar por allí (domesticación). Esto tuvo una serie de impactos importantes. La agricultura hizo posible que los grupos se volvieran más sedentarios y desarrollaran excedentes. Eso a su vez hizo posible que algunos se especializaran en actividades no productoras de alimentos: fabricar herramientas (manufactura), proteger el campamento y mantener el orden (soldados), educar a los jóvenes (maestros), aplacar a los malos espíritus (sacerdotes), construyendo así las bases de lo que consideramos civilización. La agricultura liberó a una parte de la población de la crucial actividad de adquirir alimentos y, después, la invención de la escritura puso fin a la dependencia del cerebro humano para almacenar información; todo ello abrió la puerta a la evolución de las sociedades modernas. Así es como pudimos acabar con dietas industriales, vida en interiores, libros sobre alimentación, ortodoncistas y autores encorvados sobre ordenadores.Los antropólogos y arqueólogos han documentado la importancia de la diversidad de la dieta en la historia humana1 y han demostrado que la llegada de la agricultura produjo tanto cambios dietéticos2 como nuevos estilos de alimentación. Por ejemplo, el Dr. Loren Cordain y sus colegas analizan en detalle algunas de las diferencias nutricionales de los alimentos típicos de las dietas de los cazadores-recolectores y de los primeros agricultores y señalan correctamente que en la mayoría de los casos ha habido muy poco tiempo para que la población humana respondiera genéticamente en una medida significativa a las nuevas presiones de selección resultantes (una excepción destacada ha sido la evolución de la tolerancia a la lactosa en adultos en las poblaciones lecheras3). Es evidente que se han producido cambios desde que nuestros antepasados se establecieron en elementos dietéticos como la carga glucémica (relacionada con el contenido de carbohidratos), la disponibilidad de diferentes nutrientes, el contenido de fibra y el procesamiento de los alimentos. Cordain es conocido por su promoción de la controvertida dieta paleolítica, que se caracteriza principalmente por niveles más altos de proteínas y niveles más bajos de carbohidratos, que ha demostrado algunos beneficios en estudios de personas que siguen dietas “paleolíticas”.4 Curiosamente, como hemos señalado, esta literatura dietética bastante extensa permanece en gran parte en silencio sobre la historia de la dureza de la dieta y la masticación obligatoria, a pesar de que está claro que tiene un impacto importante en el desarrollo oral-facial y condujo al encogimiento de las mandíbulas.5

Después de que la gente se asentara, el cuchillo, que se usaba para cortar un trozo de carne sostenido entre la mano y los dientes apretados, ya no era la herramienta principal para comer.6 Las cucharas, sin duda, aparecieron primero porque eran simplemente modificaciones de artefactos naturales: conchas, piezas de madera con formas útiles, etc. Los tenedores aparecieron más tarde, probablemente como dispositivos para manipular la carne mientras se cocinaba. Tanto las cucharas como los tenedores existían en el antiguo Egipto y China, y los palillos chinos se remontan al Neolítico en China.7 En general, los utensilios se asocian con dietas más blandas y fragmentarias. En lugar de masticar principalmente carne dura, la gente comenzó a consumir arroz cocido y otros alimentos y a reducir los alimentos más duros a pequeños trozos en su plato. Las frutas evolucionaron, bajo la selección artificial de los agricultores, hasta convertirse en alimentos más suaves y dulces.8 La masticación dura, que ocupaba aproximadamente la mitad del día de nuestros antepasados chimpancés que no habían descubierto la cocina, ciertamente disminuyó con el uso del fuego para preparar la comida. Se volvió cada vez menos frecuente en las comunidades agrícolas y luego en las sociedades industrializadas.9 Como resumió los resultados el evolucionista Daniel Lieberman: “Las fuerzas mecánicas generadas al masticar los alimentos no solo ayudan a que las mandíbulas crezcan hasta el tamaño y la forma adecuados, sino que también ayudan a que los dientes encajen correctamente en la mandíbula”.10 Los cambios en la masticación cambiaron las mandíbulas y los rostros humanos.

La evolución genética es lenta, y la necesidad de un “entorno masticatorio” duro para expresar adecuadamente los genes del desarrollo bucofacial persistió incluso cuando la evolución cultural redujo la necesidad de masticar durante un tiempo prolongado para obtener alimento. No hemos podido establecer cronologías exactas de la suavidad de las dietas a medida que Occidente se industrializaba, pero sí tenemos pistas. Por ejemplo, los seres humanos siempre habían tenido un gusto por lo dulce, pero poco después de la revolución agrícola podían satisfacerlo principalmente saqueando colmenas, un recurso limitado que debían adquirir a pesar de las objeciones de las abejas. Los ricos de la antigua Roma utilizaban la miel en gran medida en su muy variada dieta. Los romanos pobres tenían dietas mucho más sencillas, que se basaban sobre todo en pan y guisos espesos.11 En la Edad Media, la miel se utilizaba, especialmente por los ricos, en una gran variedad de pasteles, natillas, tartas, buñuelos y similares, todos ellos alimentos blandos.12 Lamentablemente, no hemos encontrado ningún relato de tasas de maloclusión entre ricos y pobres en la época medieval o romana. La miel era un edulcorante para los ricos hasta la aparición de la caña de azúcar y, especialmente, hasta la ocupación europea del Caribe en el siglo XVI. Esa zona era ideal para la producción de caña y, con el terrible tráfico de esclavos que proporcionaba la mano de obra, el “oro blanco” se convirtió en un factor importante en el comercio; los precios cayeron hasta que la gente común pudo tener abundantes alimentos blandos y dulces en Europa.

Suponemos que el gran salto en el consumo de alimentos blandos (y la maloclusión) comenzó en el siglo XIX. Fue entonces cuando se inventó la picadora de carne y las hamburguesas se convirtieron en un alimento básico, el helado se hizo muy popular por primera vez,13 se comercializaron por primera vez alimentos para bebés producidos en masa,14 y, no por casualidad, suponemos, los alimentos enlatados se hicieron más populares.

El consumo de alimentos industrializados (más blandos) durante toda la vida, que se prolongó hasta la adolescencia y la edad adulta, exacerbó aún más el problema de desarrollar mandíbulas más pequeñas con dientes apiñados y mal ajustados. Algunas personas creen que hay una lección para nosotros en un famoso experimento de la década de 1930 realizado por la Dra. Frances Pottenger, cuyos sujetos no eran personas sino gatos.15 Pottenger alimentó a un grupo de gatos con comida blanda cocida y leche pasteurizada y comparó su desarrollo con el de los gatos que comieron su dieta tradicional de carne cruda. Los gatos criados con comida cocida crecieron hasta ser más pequeños que sus contrapartes carnívoras, desarrollaron problemas de salud y fueron incapaces de reproducirse.16 Desafortunadamente, hubo muchos fallos inevitables en este trabajo de la década de 1930. A Pottenger le faltaba información sobre la nutrición felina, y la experiencia más reciente muestra que hoy en día los gatos prosperan y son prolíficos con comida para gatos cocida.17 ¡Y, por supuesto, las personas son animales muy diferentes de los gatos!

Algunos dentistas siguieron el camino pionero de Catlin de comparar la salud bucofacial de los pueblos indígenas con la de aquellos que seguían una dieta occidental. En la década de 1930, el fundador de la sección de investigación de la Asociación Dental Americana y presidente de la asociación de 1914 a 1928, Weston Price, recorrió el mundo observando los dientes de las personas de las comunidades nativas y descubrió que los miembros de las sociedades tradicionales no solían sufrir la caries dental generalizada, la enfermedad de las encías o el apiñamiento de los dientes tan común en Estados Unidos. Su enfoque fue importante, pero muchos de sus resultados sobre temas como la incidencia de la caries dental y su relación con las dietas modernas han seguido siendo controvertidos.18 La teoría de Price era que la caries dental, la enfermedad de las encías y similares se intensificaron con la adopción de una dieta occidental con harina refinada, azúcar y leche pasteurizada,19 y esto tiene elementos de verdad, como veremos. Pero su principal contribución fue comparar a las personas de las sociedades tradicionales con las de las sociedades industrializadas urbanizadas. Observó una falta de maloclusión en las primeras; incluso las muelas del juicio, tan problemáticas en Occidente, tenían espacio para encajar cómodamente en la amplia y lisa arcada de dientes de una boca indígena normal.

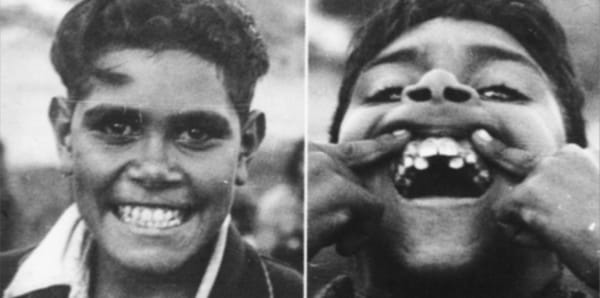

Sin embargo, se equivocó en cuanto a la causa de esas diferencias, que atribuyó a la composición nutricional de las distintas dietas. Observó que la forma de los rostros de los pueblos indígenas cambiaba en tan solo una generación con el paso a las dietas occidentales, pero pasó por alto que la cuestión dietética central relacionada con la estructura de la mandíbula no es qué nutrientes contiene, sino cuánto masticar requiere. Esto se ilustra con la foto de dos hermanos que se mudaron a una zona industrializada ([Image ^14]). Como dijo Daniel Lieberman: “Durante millones de años, los humanos no tuvieron problemas para que les salieran las muelas del juicio, pero las innovaciones en las técnicas de preparación de alimentos han estropeado el sistema ancestral en el que los genes y las cargas mecánicas de la masticación interactúan para permitir que los dientes y las mandíbulas crezcan juntos correctamente”. 20

Imagen 14. Se trata de dos hermanos que se mudaron de su entorno tradicional a una reserva, donde comían una dieta más industrializada. El más joven, a la derecha, muestra una importante malformación dental debido a que se mudó a una edad más temprana. (Fotos de Weston Price.)

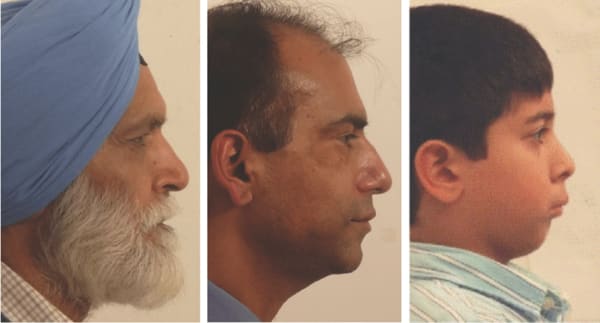

Hoy podemos seguir los pasos de los científicos pioneros observando el desarrollo de la maloclusión en familias que se mudan de comunidades tradicionales a comunidades industrializadas. [Imagen ^15] compara a un abuelo que creció en una comunidad tradicional de la India con un hijo y un nieto que se mudaron a Occidente, a Londres. Observe que el abuelo, que comía una dieta tradicional (y presumiblemente fue amamantado durante un largo período y destetado con alimentos para adultos que requerían masticar) tenía mandíbulas bien desarrolladas que se ubicaban hacia adelante en la cara, mientras que el hijo y el nieto, que presumiblemente comían una dieta más occidentalizada, tienen mandíbulas que están retraídas en comparación con la posición que se muestra en el abuelo. Como resultado, pueden haber tenido una mayor probabilidad de desarrollar problemas de salud en las vías respiratorias y los problemas de sueño característicos de las sociedades occidentales.

Corruccini amplió la conclusión de Weston Price de que “el consumo de una dieta occidental o ‘dieta industrial’ puede ser uno de los factores responsables de la creciente epidemia de problemas dentales en las poblaciones humanas con dietas occidentales”. 21 En el mundo industrial, con el desarrollo de la medicina moderna y el saneamiento a principios del siglo XX, las enfermedades infecciosas tendieron a ser reemplazadas como problemas de salud pública por dolencias crónicas, un cambio conocido como la transición epidemiológica. Corruccini documentó una transición simultánea de una oclusión predominantemente normal a una maloclusión a medida que las poblaciones se industrializaban. 22 Realizó investigaciones en todo el mundo documentando aspectos de este cambio. En uno de sus estudios, por ejemplo, revisó poblaciones genéticamente similares en la India, una rural y otra urbana, y encontró que aquellos que comían alimentos más refinados tenían mandíbulas más pequeñas y tenían más problemas con los dientes que aquellos con dietas más tradicionales con alimentos más duros.23

Imagen 15. Un abuelo que llegó a Inglaterra siendo joven con sus hijos. Su nieto nació en una sociedad industrializada. Se puede observar una reducción progresiva del crecimiento dentofacial hacia delante en las tres generaciones.

Su trabajo puso en duda la hipótesis de Begg,24 popular en la década de 1950, de que la maloclusión era el resultado de la falta de arena en la dieta moderna, por lo que no desgastaba los dientes lo suficiente, por lo que crecían demasiado grandes para las mandíbulas.25 Uno de los primeros artículos de Corruccini comparó grupos de monos ardilla (considerados un primate excelente para servir como modelo para el desarrollo de la mandíbula en los seres humanos) con dietas blandas y duras nutricionalmente equivalentes. La idea era probar las diferencias en el desarrollo de la mandíbula causadas por la cantidad de masticación requerida. Encontró que los monos con dietas blandas, con menos ejercicio para los músculos de la mandíbula, sufrieron maloclusión. Tenían “dientes más rotados y desplazados, premolares apiñados y arcos dentales absoluta y relativamente más estrechos”. Al mismo tiempo, no había diferencia en el desgaste de los lados de los dientes entre los que tomaban dietas blandas y los que tomaban dietas duras, como se hubiera esperado según la hipótesis de Begg.26 Los antropólogos dentales Jerome Rose y Richard Roblee27 confirmaron las conclusiones de Corruccini en seres humanos. “La mayoría de las maloclusiones modernas son causadas por la disparidad entre el tamaño de la mandíbula y la longitud del arco dental (el espacio total necesario para un juego completo de dientes)”, descubrieron. Tales maloclusiones, como recordarán, eran raras en Amarna y entre los pueblos antiguos de todo el mundo.

Los trabajos más recientes de Corruccini sobre seres humanos también confirmaron su conclusión de que la masticación era lo que contaba en el desarrollo de la mandíbula. Por ejemplo, en un estudio de un grupo de aborígenes australianos de la primera generación que comía una dieta blanda y sin desgaste, demostró:

Los dientes más largos (sin desgastar) no se relacionaron con el apiñamiento en general ni con el apiñamiento en áreas locales relevantes o durante etapas de desarrollo. El espacio desfavorable de maniobra (el espacio que queda después de que se caen los dientes de leche) no se relacionó claramente con el apiñamiento u otras maloclusiones. Las correlaciones reducidas entre las estructuras y la estrechez del maxilar (mandíbula superior) se relacionaron de manera más significativa con la maloclusión. Estos resultados concuerdan con el pensamiento reciente de que las mandíbulas pequeñas, en lugar de los dientes grandes, son la base de la discrepancia entre dientes y arcadas.28

Ahora hay evidencia sustancial de que otro aspecto de la transición epidemiológica también puede tener un efecto sobre la salud bucal. Las comunidades de bacterias que vivieron en nuestras bocas durante los milenios de caza y recolección fueron fundamentales para evitar la caries dental. Estas comunidades bacterianas se transformaron significativamente por el cambio en su entorno cuando los grupos de cazadores-recolectores relativamente sedentarios comenzaron a recolectar plantas silvestres ricas en carbohidratos fermentables, y más tarde por los cambios en la dieta humana asociados con la agricultura.29 La mayor disponibilidad de carbohidratos y azúcares, que se hizo más extrema por el procesamiento de alimentos, favoreció a las bacterias causantes de caries, que ahora dominan los ecosistemas de nuestras bocas. Aunque los efectos directos de la flora bacteriana cambiante en el tamaño de la mandíbula pueden ser menores o incluso inexistentes, el “desplazamiento” (movimiento natural de las interacciones de los dientes entre sí) de los dientes podridos, si no se trata rápidamente, influirá en la masticación y el desarrollo de la mandíbula. Un niño con una caries dolorosa mantendrá los dientes fuera de contacto para evitar el dolor.

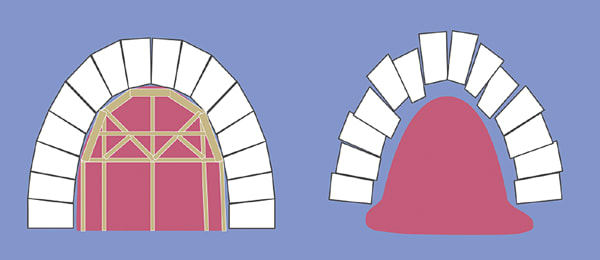

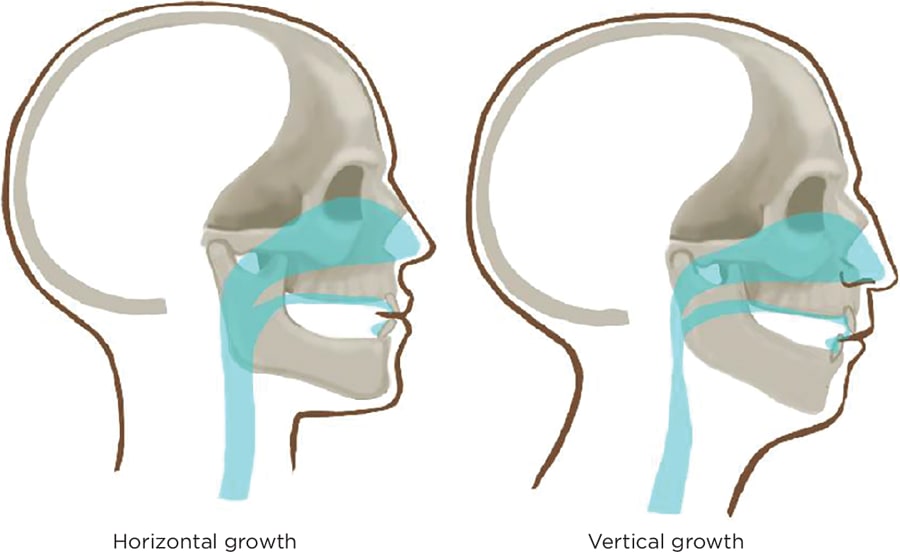

Mantener los dientes separados hará que la cara crezca más larga. ¿A quién le importa? Lamentablemente, tener una cara más larga dará como resultado una vía aérea más restringida y posiblemente prepare a un niño para sufrir apnea del sueño. ¿Cómo sucede esto? Mantener los dientes separados conduce a un desarrollo anormal de la mandíbula. Esto se debe a que los dientes que no están en contacto tenderán a crecer más lejos de la encía. Cuando el contacto de los dientes opuestos está causando dolor, la lengua tiende a caer para reducir la incomodidad como un amortiguador que cubre los dientes. Cuando la lengua se aleja de su lugar de descanso ideal completamente presionada contra el paladar (mandíbula superior), el arco dental pierde su “andamio” y se vuelve más apiñado. Esto, a su vez, tendrá el efecto de alargar la cara a medida que la mandíbula superior se mueve hacia abajo y hacia atrás, como resultado de la falta del contacto normal de sus dientes con los de la mandíbula inferior. Debido a que la mandíbula inferior está articulada a la superior, la superior mueve la parte inferior hacia atrás y hacia abajo. Este movimiento hacia atrás da como resultado la restricción tanto del espacio para los dientes y la lengua como del tamaño de las vías respiratorias.

Imagen 16. Cuando la lengua se encuentra en su lugar de descanso, presionada contra el paladar, actúa como un andamio para mantener el arco dental en forma de “U” (izquierda). Si la lengua se mantiene demasiado baja, el arco dental se estrechará, lo que hará que los dientes se amontonen y obstruyan las vías respiratorias.

Quizás te preguntes: “¿Y qué?”. Una cara más alargada en un niño es un síntoma de la posible aparición de problemas realmente graves como la apnea del sueño y todas las enfermedades que la acompañan. Puede dificultar la respiración del niño.La pregunta obvia aquí es por qué nuestros antepasados lejanos, con sus dientes astillados o cariados que les causaban ataques, no tenían caras alargadas, dientes torcidos y vías respiratorias estrechas. La respuesta aparentemente está en su dieta basta que requería mucha masticación. Puede haber sido muy doloroso, pero no tanto como morir de hambre. Los niños modernos pueden elegir un batido de leche y evitar una chuleta de cerdo dura, y pueden recibir relativamente rápido un tratamiento que alivie el dolor.

Imagen 17. Las personas con caras más alargadas y barbillas menos definidas tienen vías respiratorias más restringidas y están predispuestas a sufrir apnea obstructiva del sueño (AOS).

Por lo tanto, la evidencia muestra que la masticación abundante en los niños prepara el terreno para un desarrollo bucofacial adecuado. Es difícil reconocer que una actividad aparentemente tan insignificante y cotidiana pueda tener efectos tan profundos, pero puede tenerlos.

Experimento: Los gatos no son humanos. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://bit.ly/1UNGTVI.

Referencias

-

B. Hockett y J. Haws. 2003. Ecología nutricional y tendencias diacrónicas en la dieta y la salud en el Paleolítico. Antropología evolutiva: problemas, noticias y reseñas 12: 211–216. ↩

-

S. B. Eaton y M. Konner. 1985. Nutrición paleolítica: una consideración de su naturaleza e implicaciones actuales. New England Journal of Medicine 312: 283–289; y C. S. Larsen. 2006. La revolución agrícola como catástrofe ambiental: implicaciones para la salud y el estilo de vida en el Holoceno. Quaternary International 150: 12–20. ↩

-

C. J. Ingram, C. A. Mulcare, Y. Itan, M. G. Thomas y D. M. Swallow. 2009. Digestión de lactosa y genética evolutiva de la persistencia de la lactasa. Human Genetics 124: 579–591. ↩

-

L. A. Frassetto, M. Schloetter, M. Mietus-Synder, R. Morris y A. Sebastian. 2009. Mejoras metabólicas y fisiológicas al consumir una dieta paleolítica de tipo cazador-recolector. European Journal of Clinical Nutrition 63: 947–955; T. Jönsson, B. Ahrén, G. Pacini, F. Sundler, N. Wierup, S. Steen, T. Sjöberg, M. Ugander, J. Frostegård y L. Göransson. 2006. Una dieta paleolítica confiere mayor sensibilidad a la insulina, menor proteína C reactiva y menor presión arterial que una dieta basada en cereales en cerdos domésticos. Nutrición y metabolismo 3: 1; T. Jönsson, Y. Granfeldt, B. Ahrén, U,-C, Branell, G. Pålsson, A. Hansson, M. Söderström y S. Lindeberg S. 2009. Efectos beneficiosos de una dieta paleolítica sobre los factores de riesgo cardiovascular en la diabetes tipo 2: un estudio piloto aleatorizado y cruzado. Cardiovasc Diabetol 8:1–14; M. Österdahl, T. Kocturk, A. Koochek y P. Wändell. 2008. Efectos de una intervención a corto plazo con una dieta paleolítica en voluntarios sanos. European Journal of Clinical Nutrition 62: 682–685. ↩

-

D. Goose. 1962. Reducción del tamaño del paladar en poblaciones modernas. Archivos de Biología Oral 7: 343–IN321; Y. Kaifu. 2000. Cambios temporales en el grosor del cuerpo de las mandíbulas japonesas. Bull Natl Sci Mus Ser D 26: 39–44; C. L. Lavelle. 1972. Una comparación entre las mandíbulas de los períodos romano-británico y del siglo XIX. Revista Americana de Antropología Física 36: 213–219; D. E. Lieberman, G. E. Krovitz, F. W. Yates, M. Devlin y M. S. Claire. 2004. Efectos del procesamiento de alimentos en la tensión masticatoria y el crecimiento craneofacial en una cara retrognática. Revista de Evolución Humana 46: 655–677. ↩

-

C. L. Brace. 1986. Huevo en la cara, f en la boca y la sobremordida. Antropólogo estadounidense 88: 695–697. ↩

-

Q. E. Wang. 2015. Palillos chinos. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press. ↩

-

C. L. Brace. 1977. Oclusión para el ojo antropológico. En La biología del desarrollo oclusal, J. A. McNamara, ed.: 179–209. Centro para el Crecimiento y el Desarrollo Humano. ↩

-

G. Catlin. 1861 Cierra la boca y salva tu vida (título original: El aliento de la vida). Wiley. ↩

-

D. Lieberman. 2013. La historia del cuerpo humano: evolución, salud y enfermedad. Penguin UK. (Ubicaciones de Kindle 5194–5195). ↩

-

Universidad Bucknell, Datos y hojas de trabajo sobre la alimentación romana. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://bit.ly/291Jj0J. ↩

-

Dulces en toda la Europa medieval y Oriente Medio. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://bit.ly/28YCOL1. ↩

-

Wikipedia. Helado. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://bit.ly/2946CKF. ↩

-

Lynne Olver. 2015. Preguntas frecuentes sobre la cronología de los alimentos: comida para bebés. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://bit.ly/292HXnw. ↩

-

F. M. Pottenger. 1946. El efecto de los alimentos procesados por calor y la leche con vitamina D metabolizada en las estructuras dentofaciales de animales experimentales. American Journal of Orthodontics and Oral Surgery 32: A467–A485. ↩

-

M. Francis y J. Pottenger. 2012 (1983). Los gatos de Pottenger: un estudio sobre nutrición, 2.ª ed. Fundación de Nutrición Price-Pottenger. ↩

-

Más allá del vegetarianismo, la lección de los gatos de Pottenger ↩

-

W.A. Price. 1939 (2003). Nutrición y degeneración física. Fundación de Nutrición Price-Pottenger. ↩

-

W. A. Price. 1939 (2003). Nutrición y degeneración física. Fundación de Nutrición Price-Pottenger. ↩

-

Daniel Lieberman. 2013. La historia del cuerpo humano: evolución, salud y enfermedad (Kindle Locations 5179–5181). Knopf Doubleday Publishing Group. Edición Kindle. ↩

-

R. S. Corruccini. 1999. Cómo la antropología informa el diagnóstico ortodóncico de las causas de la maloclusión. Edwin Mellen Press. ↩

-

W. R. Proffit. 1975. Presiones musculares y posición dentaria: blancos norteamericanos y aborígenes australianos. The Angle Orthodontist 45: 1–11; y Robert S. Corruccini. 1984. Una transición epidemiológica en la oclusión dental en poblaciones del mundo. Amer. J. Orthod. 86: 419–426. ↩

-

R. Corruccini, A, Henderson y S. Kaul. 1985. Variación de la fuerza de mordida relacionada con la variación oclusal en punjabis rurales y urbanos (norte de la India). Archivos de Biología Oral 30: 65–69. ↩

-

P. R. Begg. 1954. La dentición del hombre de la Edad de Piedra: con referencia a la oclusión anatómicamente correcta, la etiología de la maloclusión y una técnica para su tratamiento. American Journal of Orthodontics 40: 298–312. ↩

-

R. S. Corruccini. 1990. Sucesión dentaria de los aborígenes australianos, atrición interproximal y teoría de Begg. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 97: 349–357; M. V. Teja y T. S. Teja. 2013. Antropología y su relación con la ortodoncia: Parte 2. APOS Trends in Orthodontics 3: 45. ↩

-

R. S. Corruccini y R. M. Beecher. 1982. Variación oclusal relacionada con una dieta blanda en un primate no humano. Science 218: 74–76. ↩

-

J. C. Rose y R. D. Roblee. 2009. Orígenes del apiñamiento dental y las maloclusiones: una perspectiva antropológica. Compendio de Educación Continua en Odontología 30: 292–300. ↩

-

R. S. Corruccini. 1990. Sucesión dentaria de los aborígenes australianos, atrición interproximal y teoría de Begg. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 97: 349–357. ↩

-

L. T. Humphrey, I. D. Groote, J. Morales, N. Bartone, S. Collcutt, C. B. Ramsey y Abdeljalil Bouzouggarh. Evidencias más tempranas de caries y explotación de alimentos vegetales ricos en almidón en cazadores-recolectores del Pleistoceno de Marruecos. Proc Natl Acad Sci USA 111: 954–959. ↩