Capítulo 4

APARIENCIA

Gracias a los cambios que se han producido en el entorno humano en los últimos 10.000 años, hoy en día hay casi 8.000 millones de personas en la Tierra, en lugar de los pocos millones que había en la época de la revolución agrícola. La esperanza de vida media de entonces era quizás de 20 a 25 años, en comparación con los 72 años que se viven en todo el mundo en la actualidad, y en muchas naciones industrializadas la gente vive hoy en día hasta los 80 años de edad.1 A pesar de este maravilloso avance, la mayoría de las personas de esas naciones ricas no están tan sanas como podrían estar. Debemos recordar siempre que la esperanza de vida no es la única medida del bienestar y que, aunque alta, podría ser incluso mayor. La evidencia que tenemos ahora, como hemos visto, es que en parte los déficits de salud se deben a que las personas no mastican lo suficiente ni mantienen una postura oral de descanso en la que la boca está cerrada y los dientes superiores e inferiores se tocan ligeramente.2 Destacamos que un descanso correcto de la boca podría reducir por sí solo muchos problemas de salud que afectan cada vez más a la sociedad industrializada, incluso entre los adultos, así como en los años de formación. Por supuesto, también intervienen otros factores que pueden influir en la vida de las personas de forma directa y, a través de su influencia en la apariencia, también de forma indirecta.

Los rostros de las personas suelen reflejar enfermedades subyacentes relacionadas con la mandíbula. Por supuesto, la apariencia no solo es importante como una especie de termómetro visual que puede medir el estado de nuestra salud. Incluso si la mayoría de los aspectos de nuestra apariencia (tamaño, postura, estado físico, belleza, etc.) no reflejan nuestras cualidades clave como seres humanos (valentía, inteligencia, compasión, empatía, sentido del humor), nuestra apariencia, nuestro atractivo, tiene enormes consecuencias sociales.

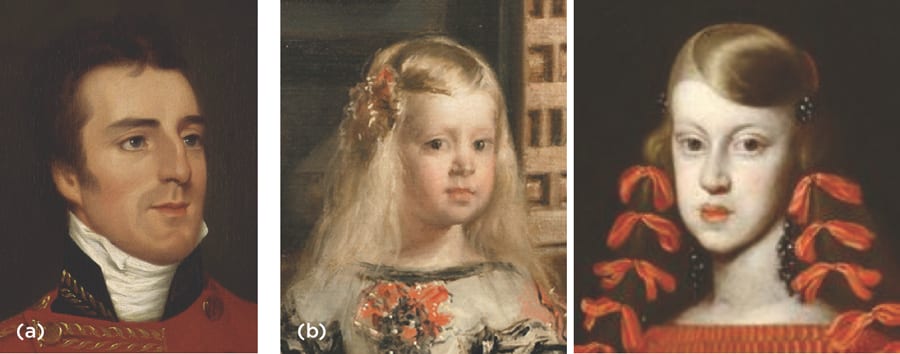

Imagen 21. Esta es una niña con una buena postura oral. Probablemente crecerá y se convertirá en una belleza saludable.

Las señales visuales biológicas como indicadores sociales son comunes en los primates, siendo un ejemplo clásico la hinchazón genital de las hembras de chimpancé en celo. Pero hay pocos indicios de que un chimpancé macho pudiera mejorar su dominio sobre otro siendo “más guapo”. Es dominante porque es grande, “patea traseros” y es bueno creando coaliciones con otros machos. De la misma manera, dudamos que nuestros antepasados humanos de hace un millón de años tuvieran nuestro sentido de la belleza en el que basar la selección de pareja. Probablemente podamos agradecer al Gran Salto Adelante el origen de la importancia de la apariencia en nuestra cultura, no como un indicador de salud sino como parte de la evolución cultural de los gustos estéticos humanos. Por primera vez, la gente podía discutir y chismorrear sobre el aspecto de los demás. Se podían alcanzar acuerdos sociales tácitos sobre el atractivo, y esos acuerdos podían cambiar en respuesta al aspecto de individuos prominentes, igual que hoy. En otras palabras, el gusto humano de lo que es bello y atractivo cambia con el tiempo y difiere entre culturas.

Aunque carecemos de registros escritos, por no hablar de archivos de paleo-televisión, nos parece probable que hace unos 20.000 años o más la apariencia comenzó a convertirse en un factor significativo en la evolución cultural. Una línea de evidencia es que la gente moderna encuentra estéticamente agradables las pinturas rupestres de Lascaux y obras anteriores3 creadas por nuestros antepasados tan lejanos en el pasado. Por supuesto, la motivación de los artistas está abierta a diversas interpretaciones. Es muy posible que el arte estuviera originalmente relacionado con el chamanismo, intentos de interactuar en un estado de trance con un mundo espiritual imaginario4, al igual que gran parte del arte medieval y las impresionantes vestimentas de los funcionarios religiosos tenían como objetivo promover en sus espectadores un sentido de comunión con el mundo espiritual imaginado de un cristiano. Hoy en día, la gente a menudo usa su ropa, especialmente los uniformes, incluidos los uniformes blancos de los médicos y dentistas, para señalar una conexión con algo más grande que ellos mismos. Otra evidencia del aumento hace mucho tiempo de la importancia de la apariencia es la fabricación, hace alrededor de 75.000 a 100.000 años, de las primeras decoraciones corporales en forma de cuentas de concha.5 De este modo, llevamos los sentidos estéticos de la Edad de Piedra a un mundo de imágenes digitales omnipresentes que amplifican enormemente la antigua importancia de la apariencia.

En una cultura tan orientada a lo visual como la nuestra, es natural que desde una edad temprana muchos de nosotros estemos preocupados, a veces incluso obsesionados, por nuestra apariencia y la de nuestros hijos. Los estándares culturales actuales de belleza y atractivo se nos imponen casi constantemente. Por supuesto, hay mucha subjetividad en las ideas sobre la apariencia: belleza, ternura, etc. No obstante, cuando se trata de rostros (el foco de nuestra preocupación en este libro), ciertos rasgos se consideran generalmente atractivos en nuestra cultura (por ejemplo, rasgos equilibrados, nariz no “demasiado grande” en relación con los labios, etc.) o poco atractivos (como un mentón hundido). Y nuestros estándares culturales parecen estar volviéndose cada vez más dominantes a nivel global. Por ejemplo, los estudios están empezando a considerar los estándares de los occidentales blancos (especialmente los estadounidenses) como “normales”, y hay “una tendencia creciente entre las mujeres asiáticas a desear un tipo de cuerpo promovido por los estándares occidentales de belleza”. 6 Este impulso es tan fuerte que hace que algunas mujeres asiáticas sufran trastornos alimentarios y una “mala imagen corporal”. 7

Usaremos las palabras atractivo y poco atractivo como una forma abreviada de hablar sobre las concepciones culturales dominantes actuales sobre la apariencia: la estructura facial, la posición de la mandíbula y similares. Ciertamente no pretenden ser juicios de valor sobre el atractivo de la persona en su totalidad. Esto, reiteramos, no depende solo de la apariencia física total, sino también de la personalidad, la ética, la inteligencia, la voz, la capacidad atlética, etc. A menudo se piensa que la estructura facial básica es simplemente una producción de genes y poco abierta a la influencia ambiental durante el crecimiento. Pero ciertos aspectos de la estructura facial y de la mandíbula son sorprendentemente plásticos, especialmente durante el desarrollo, y están moldeados por hábitos culturales: cómo comemos, si respiramos principalmente por la nariz o la boca, cómo posicionamos las mandíbulas y la lengua cuando no comemos ni hablamos, etc. En conjunto, estos pueden afectar significativamente nuestra apariencia facial.

Una de las funciones de la mandíbula inferior y de la lengua es promover el crecimiento gradual hacia arriba y hacia adelante de la mandíbula superior para que no se caiga hacia abajo y hacia atrás. Si los niños dejan la boca abierta habitualmente y mastican principalmente alimentos blandos, sus mandíbulas no se pueden desarrollar adecuadamente y terminarán demasiado atrás, lo que provocará un retroceso del mentón y, como hemos visto, una posible invasión del tamaño de sus vías respiratorias.

Puede sorprenderle que un niño que no mastica con suficiente fuerza8 y que respira habitualmente por la boca o mantiene la boca abierta en reposo puede tener efectos dramáticos en la apariencia física y la salud general a lo largo de la vida. Pero la evidencia de que estos hábitos pueden tener tal influencia es sustancial.9 La respiración por la boca de su adorable hijo de 5 años puede hacer que a los 50 tenga los dientes torcidos, muy poco oxígeno mientras duerme y un agotamiento perpetuo.

La respiración bucal puede cambiar la forma del rostro del niño y alterar su apariencia, ya que las mandíbulas aún están creciendo. Los resultados pueden incluir caras y bocas largas y estrechas, pómulos menos definidos, mandíbulas inferiores relativamente pequeñas y barbillas “débiles”. Otros síntomas faciales pueden incluir sonrisas que revelan muchas encías y, por supuesto, dientes torcidos.

La mala postura general se está convirtiendo en la norma en la sociedad industrializada.10 Las cifras globales son difíciles de conseguir, pero un estudio detallado de 3.520 niños checos de entre 7 y 15 años diagnosticó que el 38 por ciento tenía mala postura.11 La tendencia, después de mucha atención por parte de médicos, maestros, padres y gurús de la moda a la “buena postura” hace un siglo aproximadamente,12 es ahora que la mayoría de las personas se encorven, y muchas o la mayoría de las personas respiran por la boca cuando están en reposo. Muchos no mantienen los músculos de su cuerpo en buen tono. La contracción parcial debería ser el estado de reposo normal de los músculos esqueléticos; que los prepara para actuar y ayuda a mantener la postura.13 Aquellos que no mantienen bien el tono probablemente lucharán con enfermedades crónicas, como dolor de espalda y rodilla a medida que envejecen.

Imagen 22. Posturas modernas. Estos niños no crecerán derechos, ni tampoco sus dientes.

La postura corporal moderna y perezosa exacerba el problema de la falta de tono muscular; de manera similar, la falta de tono muscular de la mandíbula en reposo durante los años de crecimiento de un niño tiende a atrofiar el crecimiento de las mandíbulas y da como resultado lo que muchos considerarían un rostro menos atractivo. El grado exacto de conexión entre la postura general y la forma en que se sostiene la cabeza14 y la salud bucofacial sigue siendo incierto, pero parece muy probable que la postura encorvada pueda tener efectos negativos en el desarrollo de la mandíbula.15

“Monería”, una de esas palabras útiles pero difíciles de definir, es un término que solemos reservar para los niños pequeños con ciertas características que los adultos encuentran atractivas: nariz proporcionalmente pequeña, ojos grandes, frente alta. Son similares a la apariencia que los seres humanos suelen percibir como atractiva en las crías de otros mamíferos (por ejemplo, los cachorros o gatitos “monos”, o Mickey Mouse), pero hay una gran variación en los patrones de cambio de atractivo en nuestra especie y en nuestras reacciones ante él.16

La mayoría de los animales no humanos pierden ese atractivo humano a medida que maduran, al igual que muchos niños humanos. Como muestra la [Imagen ^23], la mala postura oral y la respiración bucal pueden hacer que los niños que antes eran “lindos” parezcan notablemente menos atractivos a medida que crecen. Estos hábitos a menudo conducen a un alargamiento excesivo de la cara,17, un cambio de apariencia lo suficientemente dramático18 como para que los dentistas lo hayan bautizado como “síndrome de la cara alargada”.19

En un tiempo, el síndrome podía ser ventajoso. Observe el retrato del duque de Wellington, el famoso general británico que resultó vencedor en la batalla de Waterloo en 1815, poniendo fin a la carrera de Napoleón. Wellington fue un gran héroe para los británicos y un ejemplo de hombre de clase alta, como puede verse en su retrato, con síndrome de la cara alargada. Era admirado por su nariz “romana”. Sus mandíbulas y dientes estaban retraídos en la cara, por lo que su nariz y barbilla parecían prominentes. Un estudio de los retratos de la época muestra la alta frecuencia del síndrome de la cara alargada entre los ricos. Esto se puede ver claramente en los dos retratos de Margarita Teresa de España, uno de niña y otro de adulta con la cara alargada.

Imagen 23. Una mala postura oral puede hacer que los niños que antes eran “lindos” parezcan menos atractivos a medida que crecen. (Cortesía del Dr. John Mew.)

Imagen 24. La mala postura oral y la respiración bucal pueden provocar un cambio en la apariencia a medida que el niño crece. Los dentistas lo conocen como síndrome de la cara alargada. (Cortesía del Dr. John Mew).Hace siglos, una nariz prominente podía ser una ventaja porque en algunas partes de Europa se la asociaba con el carácter y la crianza aristocrática. Wellington ilustra que no todo estaba perdido con un desarrollo deficiente de la mandíbula y la cara en aquellos días: ganó muchas batallas, se convirtió en primer ministro, se las arregló muy bien con las mujeres y murió en la cama a los 83 años.

Imagen 25. Varias figuras históricas prominentes desarrollaron el síndrome de la cara alargada. Por ejemplo, el duque de Wellington (a), que aparece en un retrato de 1804 de Robert Home, muestra los dientes y la mandíbula retraídos que hacen que su nariz y su barbilla sean prominentes. La infanta Margarita Teresa de España muestra un desarrollo facial normal cuando tenía 5 años en “Las Meninas”, pintada en 1656 por Diego Velázquez (b, izquierda). Cuando Margarita era una niña, ya había desarrollado el síndrome de la cara alargada, como se muestra en un retrato pintado entre 1662 y 1664 por un artista anónimo (b, derecha).

Como sugiere el ejemplo del duque de Wellington, la apariencia en cualquier época es algo subjetiva, a pesar de los intentos periódicos20 de establecer estándares de belleza duraderos. La “belleza” de una persona puede ser la “fealdad” de otra, y los estándares culturales de belleza pueden ser notoriamente plásticos. Un ejemplo clásico se puede encontrar en las diferentes visiones culturales de la “obesidad”. En la actualidad, en las sociedades occidentales conlleva connotaciones de falta de atractivo y de autocontrol, pero en diversas culturas se la considera un signo de belleza, y en las sociedades del Pacífico tradicionalmente se hacían esfuerzos especiales para aumentar el tamaño corporal. Cuando los occidentales visitaron Tahití por primera vez, informaron que seleccionaban a hombres y mujeres jóvenes tahitianos y los llevaban a un lugar especial donde los alimentaban con cantidades gigantescas de comida para hacerlos engordar y, por lo tanto, en esa sociedad, más atractivos sexualmente.21 Incluso cuando sus sociedades adquieren actitudes occidentales dominantes por aculturación, los individuos obesos en el Pacífico todavía no tienen una visión negativa de su tamaño.22

Curiosamente, el ritual tahitiano también tenía como objetivo aclarar la piel, ya que su color es un rasgo destacado del rostro. Resulta irónico que en Polinesia, Japón y, en un pasado desafortunado, entre algunos afroamericanos23, una piel más clara se consideraba más atractiva, mientras que en Occidente las personas de piel clara suelen tener dificultades para broncearse durante todo el año, con lo que se pone en riesgo su longevidad. A pesar de tal variación, todavía se puede pensar que ciertas características faciales mejoran o reducen el atractivo en prácticamente todas las sociedades.24 La evaluación de ese atractivo (especialmente en relación con la simetría) para ver si hay elementos universales es complicada, y su importancia evolutiva aún se debate.25 Los científicos han discutido, por ejemplo, sobre si existe una selección natural para ciertas apariencias que hacen que algunos individuos sean más propensos a atraer amantes y, por lo tanto, a reproducirse más.26

Sin duda, ha habido alguna evolución en nuestro concepto de lo que es atractivo, especialmente en la falta de atractivo percibido de individuos lejos del promedio humano, y más atención prestada a la apariencia de las mujeres que de los hombres prácticamente en todas partes.27 También hay uniformidades bastante consistentes en estudios que muestran que los rasgos promedio, la juventud, la simetría y el grado percibido de masculinidad o feminidad de la cara están todos involucrados en los ensayos de atractivo.28 Y hay áreas cerebrales especiales involucradas en la evaluación del atractivo que son diferentes de aquellas áreas cerebrales asignadas a la función de reconocimiento de rostros individuales.29 Por lo tanto, desarrollarse en un entorno inusual que altera la configuración de la mandíbula puede, a través de la apariencia cambiada, afectar muchos aspectos de nuestras vidas.

Pero las señales evolucionadas pueden funcionar a niveles mucho menos obvios. Por ejemplo, los cambios sutiles en las características faciales atractivas de las mujeres pueden en realidad indicar la parte fértil de su ciclo reproductivo.30 Los estudios también muestran que las personas a menudo eligen a sus cónyuges en parte sobre la base de las características físicas, incluida su visión del atractivo facial.31 ¡Es por eso que todos tenemos la suerte de tener parejas atractivas!

A pesar de los debates y algunas ideas bastante tontas sobre el control que tiene la selección natural sobre varios aspectos del “atractivo”,32 los juicios sobre la belleza facial siguen, por supuesto, desempeñando un papel importante en la vida de quienes vivimos en sociedades industriales. Aunque el atractivo depende del tiempo y de la cultura, la situación actual parece novedosa. En nuestra sociedad altamente visual, con publicaciones profusamente ilustradas con fotografías, anuncios comerciales de televisión, YouTube, vídeos, selfies, FaceTime y similares, nos vemos inundados de nociones de “buena apariencia” facial y general. Muchas de las personas presentadas como ejemplos de atractivo, ya sean hombres o mujeres (estrellas de cine, modelos, “presentadores” de noticias), tienen mandíbulas marcadas y son relativamente delgadas. Tal vez la creciente universalidad de las nociones de atractivo pueda, al final, ser una herramienta para ayudar a poner fin a la epidemia bucofacial.33

Hay evidencia sustancial de que las personas juzgadas por las sociedades occidentales y occidentalizadas (y por sus estándares) como “guapas” o “bellas” tienen un mejor desempeño social (y mantienen una mejor salud) que aquellas consideradas menos atractivas.34 Tienden a ser tratados de manera diferente cuando son niños y es menos probable que sufran acoso.35 Obtienen más votos en las elecciones,36 ganan más dinero,37 y pueden ser más saludables u obtener otras ventajas.38 Es probable que los jurados los traten con más indulgencia.39 También hay evidencia de que los juicios de atractivo son bastante consistentes entre diferentes evaluadores40 así como en diferentes culturas.41 E incluso bebés de tan solo 6 meses muestran signos de reconocer los estándares culturales relacionados con el atractivo de los adultos.42 Observaron durante más tiempo fotos de personas que los adultos consideraban más atractivas. Aquí, como en el caso de los adultos, la “promedio” parecía ser un factor importante.43

En nuestra sociedad, solemos reconocer muy rápidamente cuándo se juzga a una persona como “atractiva”; ciertas características saltan a la vista: pómulos altos, mandíbulas fuertes, estructura ósea definida, dientes rectos, sonrisas amplias y piel sin imperfecciones. La reproducción es una parte importante de nuestra preocupación mental; los heterosexuales quieren elegir una pareja reproductiva que sea saludable y que se considere “guapa” o “bonita”. La “historia de la casualidad” evolutiva que se esconde detrás de esto es que hay genes que nos llevan inconscientemente a buscar esa pareja porque tiene buenas posibilidades de producir descendencia que también sea saludable y atractiva y que, a su vez, tenga éxito reproductivo. Parece lógico, pero hay pocas pruebas científicas que lo respalden. La defensa de una estructura mandibular normal y del atractivo sexual es más sólida.

La estructura facial que generalmente se considera atractiva suele significar que cada rasgo parece tener su lugar en su espacio y no se desvía mucho del rostro promedio al que ha estado expuesto un individuo.44 Pero la tendencia reciente a prestar una atención desmesurada a la apariencia de un subconjunto de la población, actores y modelos especialmente, como se muestra en los omnipresentes medios visuales, puede ocultar un declive casi generalizado de la sociedad en el atractivo general tal como se ve actualmente en Occidente. Esto es más obvio en la epidemia de obesidad, donde el atractivo y la salud a menudo están relacionados y donde la delgadez extrema a menudo se considera un ideal de atractivo femenino. En la opinión de quienes, como Sandra, están capacitados para identificar problemas en el desarrollo oral-facial, existe una epidemia de salud en construcción señalada por una reducción del atractivo facial, como se define convencionalmente, al igual que ocurre con el peso corporal. Esto podría significar que, si la epidemia oral-facial continúa, la humanidad se enfrentará a un cambio sustancial en lo que se considera atractivo, uno lo suficientemente grave como para que se vuelva obvio incluso para los profanos. Cuando los dientes están apiñados, se produce un colapso del rostro, donde su perfil básico se vuelve más cóncavo y las estructuras que nos resultan atractivas no encajan. Vemos retroceso de los pómulos, suavidad en la línea de la mandíbula, dientes torcidos y respiración por la boca en lugar de por la nariz, todo porque el desarrollo del rostro en el nuevo entorno industrial ha dado como resultado mandíbulas con muy poco espacio para los dientes o para la lengua.

Cuando los hábitos perjudiciales para la salud son socialmente aceptables, incluso se fomentan activamente, es difícil cambiar la conducta. Fumar era tan “normal” y se publicitaba tanto que durante la Segunda Guerra Mundial las raciones K de un soldado (una caja compacta de comida que se entregaba a los combatientes) contenían un paquete de diez cigarrillos. Paul y sus amigos en la década de 1930 recogían colillas de la calle y las fumaban para parecer “adultos” (y disfrutar de los placeres de la adicción a la nicotina). Ya llamaban a los cigarrillos “clavos de ataúd” incluso a los 7 u 8 años, pero la presión social sobre los jóvenes para que fumaran era alta. En cambio, hoy en día fumar está mal visto en Estados Unidos y en muchos otros países. Estados Unidos reconoció las consecuencias para la salud pública de la epidemia del tabaquismo en la década de 1980 y gradualmente logró hacer mucho al respecto mediante leyes, restricciones al uso y al acceso y los consiguientes cambios en las normas sociales.

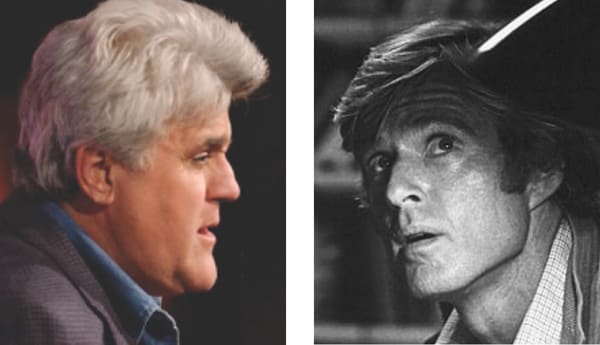

Imagen 26. Observe el contraste entre Jay Leno y Robert Redford. El perfil de Leno es abombado, lo que probablemente le haga tener los dientes y la lengua apiñados. Observe el aspecto más adelantado del centro de la cara de Redford, lo que probablemente le haga tener la boca más amplia.

Nuestra sociedad ha comenzado a reconocer y trabajar en los graves problemas de salud que rodean la epidemia de obesidad, pero en este caso las causas son menos ampliamente reconocidas, y la gente todavía tiende a verla, erróneamente, como atribuible a un fallo individual: una “falta de autocontrol”. A pesar del enorme peligro para la salud que plantea la obesidad, incluso la legislación diseñada simplemente para limitar el tamaño de las botellas de refrescos azucarados ha resultado difícil de aprobar.45 Los placeres para los adictos a ciertas dietas industrializadas y los beneficios financieros para quienes las ofrecen hasta ahora han tendido a impedir muchas acciones significativas sobre la bien reconocida epidemia de obesidad; no es de extrañar que la epidemia de salud bucofacial permanezca oculta.

Como hemos visto, la deformidad facial, medida por la maloclusión, es una enfermedad muy extendida, pero no se reconoce más hoy que en la época de Wellington. Los costes de una cura son relativamente altos y los beneficios inmediatos obvios relativamente pocos. La relación a veces íntima de los dientes torcidos con enfermedades graves es básicamente desconocida para el público en general. Además, la industria alimentaria, y en particular la industria de alimentos para bebés, no se percibe como un monstruo maligno como la industria del tabaco.46 Si el conocimiento social de la importancia de masticar para el desarrollo estuviera fácilmente disponible, los proveedores de alimentos para bebés podrían proporcionar fácilmente más productos que promovieran la masticación. La mayoría de las personas se dan cuenta fácilmente de que no nacieron para ser deformes, sino para tener rasgos equilibrados, vías respiratorias amplias y apariencia atractiva. Como hemos dicho, la epidemia puede rastrearse en última instancia hasta los genes de cazadores-recolectores que ahora encuentran expresión en las sociedades industrializadas, un entorno bastante diferente al de nuestros antepasados. Cuando reconocemos a personas que sufren de un desarrollo oral-facial deficiente, a menudo optamos por aceptarlo como un accidente sin pensar en cómo ocurrió específicamente o cómo podrían ayudarlas.

Esperamos que el reconocimiento de la deformidad facial como una enfermedad prevenible conduzca a un movimiento sociopolítico para cambiar ese entorno y prevenir la enfermedad. Esperamos especialmente que los profesionales de la salud y los cuidadores sean mucho más conscientes de esos riesgos y que los profesionales médicos y odontológicos revisen su formación en cuestiones de salud facial y bucodental para que la prevención y el tratamiento estén fácilmente disponibles. La prevención es la clave y debe involucrar no sólo a los trabajadores de la salud, sino también a la sociedad en su conjunto. Si se generalizara la capacidad de reconocer la necesidad de tratamiento, el tratamiento cuando lo necesiten podría comenzar a administrarse a muchos más niños de 5 a 7 años, cuando sería más eficaz.

En cierto modo, podría ser una bendición que el atractivo sea un termómetro que indique la presencia de una enfermedad grave subyacente. La maloclusión extrema debería ser un síntoma de gran preocupación, pero las distorsiones más sutiles causadas por un desarrollo deficiente de la mandíbula y una respiración bucal evidente, si el público las entiende como síntomas de posibles problemas subyacentes, deberían ayudar a que muchos más jóvenes reciban tratamiento a tiempo. De hecho, por su propia frecuencia, cuando se señalan, pueden fomentar cambios amplios en la práctica social.

Referencias

Moreno-Fernández, A. Mendoza-Mendoza y E. Solano-Reina. 2011. Estándares comunes en estética facial: análisis craneofacial de los sujetos blancos y negros más atractivos según la revista People durante los 10 años anteriores. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 69: e216–e224.

Referencias

-

Population Reference Bureau. 2016. Hoja de datos de población mundial de 2016. Population Reference Bureau. ↩

-

J. R. C. Mew. 2004a. La base postural de la maloclusión: una visión filosófica general. The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 126: 729–738. ↩

-

H. Valladas, J. Clottes, J.-M. Geneste, M. A. Garcia, M. Arnold, H. Cachier y N. Tisnérat-Laborde. 2001. Pinturas paleolíticas: evolución del arte rupestre prehistórico. Nature 413: 479–479. ↩

-

D. J. Lewis-Williams y J. Clottes J. 1998. La mente en la cueva—La cueva en la mente: Conciencia alterada en el Paleolítico superior. Antropología de la conciencia 9: 13–21; y D. S. Whitley. 2009. Pinturas rupestres y el espíritu humano: El origen de la creatividad y la creencia. Prometheus Books. ↩

-

A. Bouzouggar, N. Barton, M. Vanhaeren, F. d’Errico, S. Collcutt, T. Higham, E. Hodge, S. Parfitt, E. Rhodes y J.-L. Schwenninger. 2007. Cuentas de concha de 82.000 años de antigüedad del norte de África e implicaciones para los orígenes del comportamiento humano moderno. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 104: 9964–9969. ↩

-

P. Chin Evans y A. R. McConnell. 2003. ¿Responden las minorías raciales de la misma manera a los estándares de belleza dominantes? Procesos de comparación social en mujeres asiáticas, negras y blancas. Self and Identity 2: 153–167. ↩

-

C. C. I. Hall. 1995. Ojos asiáticos: Imagen corporal y trastornos alimentarios de mujeres asiáticas y asiático-americanas. Trastornos alimentarios 3: 8–19. ↩

-

D. E. Lieberman, G. E. Krovitz, F. W. Yates, M. Devlin y M. S. Claire. 2004. Efectos del procesamiento de alimentos sobre la tensión masticatoria y el crecimiento craneofacial en una cara retrognática. Journal of Human Evolution 46: 655–677. ↩

-

G. Korkhaus G. 1960. Pensamiento ortodóncico actual en Alemania: ensanchamiento mandibular con aparatos activos en casos de respiración bucal. American Journal of Orthodontics 46:187–206, Mew JRC. 2004a. La base postural de la maloclusión: una visión filosófica general. The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 126:;729–738; P. Defabjanis. 2004. Impacto de la obstrucción de las vías respiratorias nasales en el desarrollo dentofacial y trastornos del sueño en niños: notas preliminares. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 27: 95–100.; y K. Lopatien? y A. Babarskas A. 2002. Maloclusión y obstrucción de las vías respiratorias superiores. Medicina 38: 277–283. ↩

-

E. Gokhale y S. Adams. 2008. 8 pasos para una espalda sin dolor. Stanford, CA: Pendo Press; J. Kratěnová, K. ŽEjglicová y V. Filipová. 2007. Prevalencia y factores de riesgo de la mala postura en niños en edad escolar en la República Checa. Journal of School Health 77: 131–137. ↩

-

Ibíd. ↩

-

D. Yosifon y P. N. Stearns. 1998. El ascenso y la caída de la postura estadounidense. The American Historical Review 103: 1057–1095. ↩

-

A. T. Masi y J. C. Hannon. 2008. Tono muscular en reposo humano (HRMT): Introducción narrativa y conceptos modernos. Journal of Bodywork and Movement Therapies 12: 320–332. ↩

-

K. Grimmer. 1997. Una investigación sobre la mala postura cervical en reposo. Australian Journal of Physiotherapy 43: 7–16. ↩

-

P. B. M. Conti, E. Sakano, M. Â. G. d’O. Ribeiro, C. I. S. Schivinski y J. D. Ribeiro. 2011b. Evaluación de la postura corporal de niños y adolescentes que respiran por la boca. Jornal de pediatria 87: 357–363; P. Nicolakis, M. Nicolakis, E. Piehslinger, G. Ebenbichler, M. Vachuda, C. Kirtley y V. Fialka-Moser. 2000. Relación entre los trastornos craneomandibulares y la mala postura. Cranio: The Journal of Craniomandibular Practice 18: 106–112; y E. F. Wright, M. A. Domenech y J. R. Fischer. 2000. Utilidad del entrenamiento postural para pacientes con trastornos temporomandibulares. The Journal of the American Dental Association 131: 202–210. ↩

-

H. Nittono, M. Fukushima, A. Yano y H. Moriya. 2012. El poder de lo kawaii: ver imágenes tiernas promueve un comportamiento cuidadoso y estrecha el foco de atención. PLoS ONE 7: e46362. ↩

-

V. A. De Menezes, R. B. Leal, R. S. Pessoa y R. M. E. S. Pontes. 2006. Prevalencia y factores relacionados con la respiración bucal en escolares del proyecto Santo Amaro-Recife, 2005. Revista Brasileña de Otorrinolaringología 72: 394–398. ↩

-

C. Sforza, R. Peretta, G. Grandi, G. Ferronato y V. F. Ferrario. 2007. Morfometría facial tridimensional en pacientes de clase III esquelética: un estudio no invasivo de los cambios en los tejidos blandos antes y después de la cirugía ortognática. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 45: 138–144. ↩

-

A. A. Ali, S. Richmond, H. Popat, R. Playle, T. Pickles, A. I. Zhurov, D. Marshall, P. L. Rosin, J. Henderson y K. Bonuck. 2015. La influencia de los ronquidos, la respiración bucal y la apnea en la morfología facial en la niñez tardía: estudio tridimensional. British Medical Journal 5: e009027; S. A. Schendel, J. Eisenfeld, W. H. Bell, B. N. Epker y David J. Mishelevich. 1976. El síndrome de la cara alargada: exceso maxilar vertical. American Journal of Orthodontics70: 398–408; y L. P. Tourne. 1990. El síndrome de la cara alargada y el deterioro de la vía aérea nasofaríngea. Ortodoncia angular 60: 167–176. ↩

-

Y. Jefferson. 2004. Belleza facial: estableciendo un estándar universal. Revista Internacional de Ortodoncia 15: 9–26. ↩

-

N. J. Pollock. 1995. Elaboraciones culturales de la obesidad: prácticas de engorde en las sociedades del Pacífico. Asia Pacific J Clin Nutr 4: 357–360, ibid. ↩

-

A. Brewis, S. McGarvey, J. Jones y B. Swinburn B. 1998. Percepciones del tamaño corporal en isleños del Pacífico. Revista internacional de obesidad 22: 185–189. ↩

-

Recuperado el 13 de diciembre de 2015, de http://bit.ly/1P25zHc. ↩

-

G. Rhodes, S. Yoshikawa, A. Clark, K. Lee, R. McKay y S. Akamatsu. 2001. Atractivo de la prominencia y la simetría facial en culturas no occidentales: En busca de estándares de belleza basados en la biología. Percepción 30: 611–625. ↩

-

J. F. Cross y J. Cross. 1971a. Edad, sexo, raza y la percepción de la belleza facial. Developmental Psychology 5: 433; D. Jones y K. Hill. 1993. Criterios de atractivo facial en cinco poblaciones. Human Nature 4: 271–296; F. B. Naini, J. P. Moss y D. S. Gill. 2006. El enigma de la belleza facial: estética, proporciones, deformidad y controversia. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 130: 277–282; G. Rhodes. 2006. La psicología evolutiva de la belleza facial. Annu. Rev. Psychol. 57: 199–226; A. J. Rubenstein, J. H. Langlois y L. A. Roggman. 2002. Qué hace que un rostro sea atractivo y por qué: el papel de la promedianidad en la definición de la belleza facial. En Atractivo facial: perspectivas evolutivas, cognitivas y sociales. Avances en la cognición visual, vol. 1, G. Rhodes y L. A. Zebrowitz, eds.: 1–33. Ablex Publishing. ↩

-

N. Barber. 1995. La psicología evolutiva del atractivo físico: selección sexual y morfología humana. Etología y sociobiología 16: 395–424; D. M. Buss y M. Barnes. 1986. Preferencias en la selección de pareja humana. Journal of Personality and Social Psychology 50: 559–570; K. Grammer y R. Thornhill. 1994. Atractivo facial humano (Homo sapiens) y selección sexual: el papel de la simetría y la medianía. Journal of Comparative Psychology 108: 233–242; L. Mealey, R. Bridgstock y G. C. Townsend. 1999. Simetría y atractivo facial percibido: una comparación de gemelos monocigóticos. Revista de personalidad y psicología social* 76: 151–158; I. S. Penton-Voak, B. C. Jones, A. C. Little, S. Baker, B. Tiddeman, D. M. Burt y D. I. Perrett. 2001. Simetría, dimorfismo sexual en proporciones faciales y atractivo facial masculino. Proc. R. Soc. Lond. B 258; D. I. Perrett, D. M. Burt, I. S. Penton-Voak, K. J. Lee, D. A. Rowland y R. Edwards. 1999. Simetría y atractivo facial humano. Evolución y comportamiento humano 20: 295–307; D. I. Perrett, K. J. Lee, I. Penton-Voak, D. Rowland, S. Yoshikawa, D. M. Burt, S. P. Henzi, D. L. Castles y S. Akamatsu. 1998. Efectos del dimorfismo sexual en el atractivo facial. Nature 394: 884–887; S. C. Roberts, J. Havlicek, J. Flegr, M. Hruskova, A, C, Little, B. C. Jones, D. I. Perrett y M. Petrie. 2004. El atractivo facial femenino aumenta durante la fase fértil del ciclo menstrual. Proc. R. Soc. Lond. B 271: S270–S272; R. Thornhill y S. W. Gangestad. 1999. Atractivo facial. Tendencias en Ciencias Cognitivas 3: 452–460; y J. S. Winston, J. O’Doherty, J. M. Kilner, D. I. Perrett y R. J. Dolan. 2007. Sistemas cerebrales para evaluar el atractivo facial. Neuropsychologia 45: 195–206. ↩

-

J. Gottschall. 2007. Mayor énfasis en el atractivo femenino en el Homo sapiens: una solución revisada a un viejo enigma evolutivo. Psicología Evolutiva 5: 147470490700500208. ↩

-

M. Bashour. 2006a. Historia y conceptos actuales en el análisis del atractivo facial. Cirugía Plástica y Reconstructiva 118:741–756; M. Bashour. 2006b. Un sistema objetivo para medir el atractivo facial. Cirugía Plástica y Reconstructiva 118: 757–774. ↩

-

C.-C. Carbon, T. Grüter, M. Grüter, J. E. Weber y A. Lueschow. 2010. Disociación del atractivo facial y procesamiento de la distinción en la prosopagnosia congénita. Visual Cognition 18: 641–654; K. Nakamura, R. Kawashima, S. Nagumo, K. Ito, M. Sugiura, T. Kato, A. Nakamura, K. Hatano, K. Kubota y H. Fukuda. 1998. Correlatos neuroanatómicos de la evaluación del atractivo facial. Neuroreport 9: 753–757. ↩

-

S. C. Roberts, J. Havlicek, J. Flegr, M. Hruskova, A. C. Little, B. C. Jones, D. I. Perrett y M. Petrie. 2004. El atractivo facial femenino aumenta durante la fase fértil del ciclo menstrual. Proc. R. Soc. Lond. B 271: S270–S272 ↩

-

R. Bull y N. Rumsey. 1988. La psicología social de la apariencia facial. Nueva York: Springer-Verlag; F. Conterio y L. L. Cavalli-Sforza. 1960. Selezione per caratteri quantaiativi nell’uomo. Atti. Culo. Gineta. Italiano. 5: 295–304. ↩

-

N. Etcoff. 1999. La supervivencia de la más bonita: La ciencia de la belleza. Anchor/Doubleday. ↩

-

A. Iglesias-Linares, R.-M. Yáñez-Vico, B. Moreno-Manteca, A. M. ↩

-

R. Bull y N. Rumsey N. 1988. La psicología social de la apariencia facial. Springer-Verlag. ↩

-

L. Lowenstein. 1978. El niño acosado y el niño no acosado. Boletín de la Sociedad Británica de Psicología 31: 316–318. ↩

-

N. Berggren, H. Jordahl y P. Poutvaara. 2010. La apariencia de un ganador: belleza y éxito electoral. Journal of Public Economics 94: 8–15; G. Lutz. 2010. El éxito electoral de bellezas y bestias. Swiss Political Science Review 16: 457–480; y U. Rosar, M. Klein y T. Beckers. 2008. El concurso de belleza del estanque de las ranas: atractivo físico y éxito electoral de los candidatos de los distritos electorales en las elecciones estatales de Renania del Norte-Westfalia de 2005. European Journal of Political Research 47: 64–79. ↩

-

C. Bosman, G. Pfann, J. Biddle y D. Hamermesh. 1997. Éxito empresarial y capital de belleza de las empresas. NBER Working Paper Número 6083; I. H. Frieze y J. E. Olson. 1991. Atractivo e ingresos para hombres y mujeres en la gerencia. Journal of Applied Social Psychology 21: 1039–1057; C. M. Marlowe, S. L. Schneider y C. E. Nelson. 1996. Sesgos de género y atractivo en las decisiones de contratación: ¿Son menos sesgados los gerentes con más experiencia?. Journal of Applied Psychology 81: 11–21; y G. A. Pfann, J. E. Biddle, D. S. Hamermesh y C. M. Bosman. 2000. Éxito empresarial y capital de belleza de las empresas. Economics Letters 67: 201–207. ↩

-

B. Fink, N. Neave, J. T. Manning y K. Grammer. 2006. Simetría facial y juicios de atractivo, salud y personalidad. Personalidad y diferencias individuales 41: 491–499; F. B. Furlow, T. Armijo-Prewirr, S. W. Gangestad, R. Thornhill. 1997. Asimetría fluctuante e inteligencia psicométrica. Proc. R. Soc. Lond. B 264: 823–829; K. Grammer, B. Fink, A. P. Møller y J. T. Manning. 2005. Atractivo físico y salud: comentario sobre Weeden y Sabini (2005). Boletín psicológico 131: 658–661; J. J. A. Henderson y J. M. Anglin. 2003. El atractivo facial predice la longevidad. Evolution and Human Behavior 24: 351–356; D. Umberson y M. Hughes. 1987. El impacto del atractivo físico en el logro y el bienestar psicológico. Social Psychology Quarterly 50: 227–236; J. Weeden y J. Sabini. 2005. Atractivo físico y salud en las sociedades occidentales: una revisión. Psychological Bulletin 131: 635–653; y D. W. Zaidel, S. M. Aarde y K. Baig. 2005. Apariencia de simetría, belleza y salud en los rostros humanos. Brain and Cognition 57: 261–263. ↩

-

J. Stewart. 1980. El atractivo del acusado como factor en el resultado de los juicios penales: un estudio observacional. Journal of Applied Social Psychology 10: 348–361. ↩

-

G. Patzer. 1985. Los fenómenos del atractivo físico. Plenum. ↩

-

J. F. Cross y J. Cross. 1971b. Edad, sexo, raza y percepción de la belleza facial. Psicología del desarrollo 5: 433–439. ↩

-

J. H. Langlois, J. M. Ritter, L. A. Roggman y L. S. Vaughn. 1991. Diversidad facial y preferencias de los bebés por caras atractivas. Developmental Psychology 27: 79–84; y K. Lewis. 1969. Respuestas de los bebés a los estímulos faciales durante el primer año de vida. Developmental Psychology 1: 75–86. ↩

-

Emma Young. 2016. ¿Quién te crees que eres? 4 reglas pueden ayudarte. New Scientist. 27 de enero. Disponible en http://bit.ly/1Pios6K. ↩

-

G. Rhodes, L. Jeffery, T. L. Watson, C. W. Clifford y K. Nakayama. 2003. Adaptación de la mente al mundo: adaptación al rostro y efectos posteriores del atractivo. Psychological Science 14: 558–566. ↩

-

S. Strom. 2014. Estudio examina la eficacia de los impuestos a las bebidas azucaradas. New York Times, 2 de junio. Disponible en http://nyti.ms/1gW6H1L. ↩

-

R, N, Proctor. 2011. Holocausto dorado: Orígenes de la catástrofe del cigarrillo y argumentos a favor de la abolición. University of California Press. ↩