Capítulo 5

DESARROLLO Y POSTURA ORAL

¿Dónde nos encontramos entonces? Muchas personas, si no la mayoría, en los entornos de las sociedades industrializadas ya no desarrollan sus mandíbulas hasta su tamaño potencial completo, lo que les permitiría tener su conjunto completo de 32 dientes alineados. Por lo general, no proporcionan un entorno de alimentación para sus hijos en el que las mandíbulas se desarrollen completamente1 o no fomentan lo suficiente la postura oral que sea la más adecuada para el desarrollo de sus hijos. Como resultado, las mandíbulas pueden no desarrollar suficiente espacio para todos los dientes y la lengua puede comenzar a ubicarse más abajo en la boca. La mandíbula inferior tenderá entonces a colgar abierta en reposo y la vía aérea puede contraerse. La postura oral óptima, reiteramos, es cuando los labios y las mandíbulas están cerrados cuando la boca está en reposo, con los dientes superiores e inferiores en ligero contacto y la lengua presionando contra el paladar.2 Sin embargo, una mala postura oral puede ser una consecuencia de dificultades respiratorias. Si hay un bloqueo nasal debido a una alergia o una obstrucción de las vías respiratorias debido al agrandamiento de las amígdalas y/o adenoides, el resultado típico es una respiración bucal más frecuente, lo que exacerba el subdesarrollo tanto de la cavidad oral como de las vías respiratorias3 y aumenta la probabilidad de maloclusión.4 Como solo una indicación de estos efectos, la restauración de la respiración nasal después de la extirpación de adenoides en niños suecos de 7 a 12 años condujo a un crecimiento más horizontal (natural) de la mandíbula.5

¿Cuáles son los orígenes de la parte de la postura oral del problema del desarrollo? La existencia misma del problema nos dice que ningún ser inteligente diseñó nuestras mandíbulas para que fueran demasiado pequeñas para nuestros dientes y lenguas. La historia evolutiva es, en cambio, mucho más lógica que la visión del “diseño inteligente” y nos dice mucho sobre nosotros mismos y sobre cómo nuestros triunfos pasados han ayudado a preparar el escenario para la serie de problemas actuales que estamos discutiendo. La aparición del lenguaje hablado complejo fue un paso crítico para hacer del Homo sapiens el animal dominante6 en la Tierra hoy. Fue un gran triunfo evolutivo, pero requirió cambios cruciales en la configuración facial y de las vías respiratorias de nuestros antepasados que, como una desafortunada consecuencia, han hecho que las personas sean más propensas a una variedad de problemas graves, incluidos los del desarrollo oral-facial. Se cree que el cambio crítico ocurrió en los últimos 150.000 años, quizás hace unos 50.000 años,7 lo que desencadenó “el Gran Salto Adelante”8 mencionado en el [Capítulo^ 3]. El desarrollo del habla con sintaxis (la capacidad de juntar palabras en un orden significativo para formar oraciones) condujo a la capacidad de nuestros antepasados para planificar y ejecutar estrategias complejas y discutir situaciones imaginarias.

Imagen 27. Un problema grave que tienen los niños con vías respiratorias inadecuadas es que puede provocar el síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL). Los padres de este niño vieron a su bebé en una pose divertida y tomaron esta fotografía, sin darse cuenta de que el bebé estaba tratando de abrir sus vías respiratorias. Después de la trágica muerte del niño, se la mostraron a su médico. (Cortesía de Christian Guilleminault.)Aunque los chimpancés, nuestros parientes evolutivos más cercanos, pueden tener estrategias de caza bastante complejas, ningún chimpancé podría comunicar algo como: “Herman, tú ve por el lado izquierdo de la colina y yo iré por el lado derecho. Si tenemos al oso entre nosotros, ataca sólo si estás seguro de que tienes una ruta de escape despejada”. Ningún gorila puede hablar de “contrafácticos”, como “¿Qué hubiera pasado si no hubiera intentado golpear a ese otro macho de espalda plateada?”. De modo que las dificultades anatómicas que acompañaron la evolución de esta capacidad fueron claramente menos importantes que la nueva capacidad de comunicación.

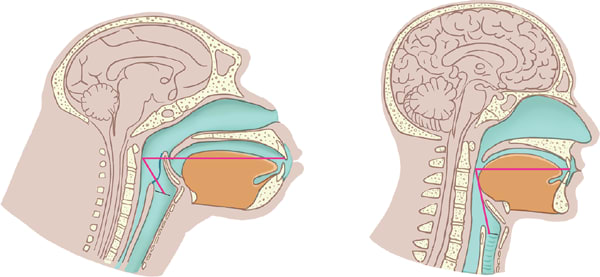

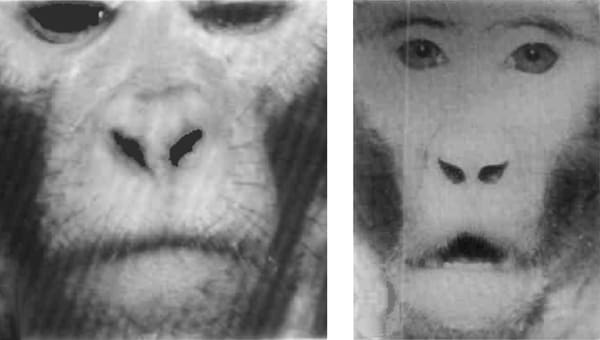

La evolución anatómica (el cambio en el ADN que hizo posible el habla compleja, junto con la enorme ventaja evolutiva que esto trajo consigo) estrechó al mismo tiempo las vías respiratorias (una desventaja relativamente pequeña).9 Así que al menos una parte de nuestros problemas dento-aéreos se remonta a cuando nuestros ancestros lejanos desarrollaron la capacidad de hablar10 y comunicarse en algo más que una serie de gruñidos y gestos. Esto implicó cambios complejos en las gargantas humanas. La laringe (familiarmente conocida como la caja de voz) en la parte superior del tubo que conduce a nuestros pulmones se redujo, creando un espacio de aire más grande (técnicamente conocido como el tracto vocal supralaríngeo o TSV) encima de la laringe y detrás de la lengua. Ese espacio se puede utilizar para modificar en gran medida los sonidos que puede producir nuestro aire exhalado.

La capacidad de pronunciar con claridad vocales y consonantes tiene enormes ventajas, pero, como muchas ventajas evolutivas, también conlleva desventajas. Así como las ventajas de caminar sobre las patas traseras se pagan con dolores de espalda y hernias, las de poder susurrar palabras dulces a un posible amante se pagan con una mayor probabilidad de morir asfixiado. Esto se debe a que, con el descenso de la laringe, el aire y la comida viajan por el mismo conducto en el cuello, con un sistema de aletas y válvulas que transportan el aire hacia los pulmones y la comida hacia el estómago. A veces, el sistema funciona mal; la comida se desvía hacia los pulmones, obstruyendo la vía aérea. (Este mal funcionamiento hizo famoso al cirujano torácico estadounidense Henry Judah Heimlich por el procedimiento de desbloqueo de emergencia que lleva su nombre.) Los bebés se libran de esta amenaza porque el descenso de la laringe y la formación de un único canal de comida y aire no ocurre hasta que el niño tiene alrededor de dos años. Eso mantiene los conductos separados y permite que un bebé amamantado succione y respire simultáneamente sin atragantarse. Pero a menos que la compleja anatomía de la entrada de aire cambie para permitir el habla, lo que implica factores como el acortamiento evolutivo de las mandíbulas y cambios en su relación con la base del cráneo, y se desarrolle adecuadamente, los adultos pueden terminar teniendo serios problemas con su respiración nocturna. La epidemia de apnea obstructiva del sueño puede atribuirse en parte a nuestra magnífica capacidad para comunicarnos.11 Por supuesto, la epidemia de apnea del sueño es de una época mucho más tardía que el desarrollo del habla, por lo que el cambio anatómico que permitió el lenguaje vocal humano no es de ninguna manera la historia completa.

Imagen 28. En el chimpancé mudo de la izquierda, la lengua reposa completamente dentro de la mandíbula, con la parte posterior alejada del lugar por donde debe pasar el aire hacia los pulmones. Como consecuencia de la adquisición del habla, la parte posterior de la lengua puede fácilmente afectar las vías respiratorias, lo que hace que los humanos, a la derecha, sean más vulnerables a la apnea obstructiva del sueño.

La cantidad y el tipo de trabajo que realizan nuestros músculos también son factores ambientales críticos en el desarrollo bucal. Como lo expresa la Dra. Suzely Moimaz y su grupo de especialistas en odontología infantil: “La lactancia materna se considera un factor determinante para el desarrollo craneofacial adecuado, porque promueve el ejercicio intenso de los músculos orofaciales, estimulando favorablemente las funciones de respiración, deglución, masticación y producción del habla”. 12 Otra literatura científica muestra que la falta de lactancia materna se correlaciona con el subdesarrollo de las mandíbulas, el aumento de la respiración bucal y, en consecuencia, con más maloclusiones. 13 La leche materna, como recordará, también puede ser útil para fortalecer las respuestas inmunológicas y reducir el goteo nasal que también contribuye a la respiración bucal y, a través de su efecto sobre el desarrollo de la mandíbula, a los dientes torcidos. La lactancia materna no sólo es útil para evitar la maloclusión, sino que el uso del chupete, por el contrario, fomenta el desarrollo de la maloclusión,14 probablemente porque reduce la cantidad de lactancia materna.15 La alimentación con biberón tuvo un efecto negativo similar pero menos pronunciado, como por ejemplo en un estudio de los patrones de alimentación de más de 1.000 niños italianos en edad preescolar.16

La cuestión de la alimentación con biberón empezó a aparecer rápidamente después de mediados del siglo XVIII en Europa occidental, especialmente en Inglaterra y Francia. Fue entonces, como ha señalado el dentista pediátrico Kevin Boyd del Lurie Children’s Hospital de Chicago, cuando las mujeres empezaron a incorporarse en gran número a la fuerza laboral de las fábricas textiles. En las décadas iniciales, la mayoría de las mujeres que trabajaban allí eran niñas o solteras, pero la industrialización condujo al abandono de miles de siglos de patrones de lactancia prolongada y destete durante la infancia. En lugar de trabajar en casa en una industria casera y poder amamantar a sus bebés “a demanda” durante años, llegó la era de la alimentación con biberón para las mujeres trabajadoras con tetinas artificiales, leche materna extraída, fórmulas infantiles y chupetes.17 El resultado fue la pérdida del entorno de lactancia tan esencial para el desarrollo de mandíbulas normalmente grandes y propulsadas hacia adelante. A diferencia de la alimentación con biberón, los bebés que son amamantados naturalmente realizan un trabajo muscular intenso para succionar el pecho, cansando los músculos que trabajan las mandíbulas, lo que hace que el niño se duerma y no requiera el uso de chupetes, dedos y otros objetos. El resultado final es que las actividades de succión que no proporcionan leche (chupetes, dedos, etc.) crean maloclusiones.18

Hoy en día, rara vez se enseña a los niños a masticar bien la comida (20 veces por bocado), a mantener la boca cerrada cuando no comen ni hablan y a respirar por la nariz incluso cuando comen o hablan. Las fuertes presiones de los músculos que mastican con fuerza son una parte importante del entorno de desarrollo, que influye en la formación de las mandíbulas y la cara.19 Igualmente o posiblemente más importantes son las presiones más débiles pero más persistentes de los músculos que mantienen los labios y las mandíbulas cerradas en reposo y la lengua contra el paladar. Estas presiones suaves hacen que la lengua, los dientes y el paladar interactúen entre sí y moldeen el hueso vivo según los patrones establecidos por millones de años de evolución genética. En resumen, la mala postura oral, al igual que la masticación menos determinada, altera las interacciones entre el entorno y los genes que conducirían a un tamaño y una configuración óptimos de las mandíbulas y las vías respiratorias.

Imagen 29. Los bebés alimentados con biberón reciben leche de forma pasiva (arriba), mientras que los bebés alimentados con leche materna deben realizar un trabajo muscular para alimentarse con éxito (abajo). (Cortesía del Dr. John Flutter).

Aunque una presión muscular tan leve pueda parecer contradictoria, una acción muscular suave ejercida de manera constante durante un período prolongado puede tener un efecto importante sobre los dientes y los huesos, como lo han demostrado tanto las observaciones en personas como los experimentos con monos.

Los estudios experimentales realizados con monos rhesus han sugerido que los hábitos de mantener la boca abierta son una de las causas de la reciente y drástica reducción del tamaño de la mandíbula humana. La ética científica ha limitado adecuadamente la cantidad de experimentos que se pueden realizar con sujetos humanos, y el uso de otros primates en experimentos está, felizmente, bajo un escrutinio ético cada vez mayor.20 Pero hay mucho que aprender de estudios anteriores sobre la influencia de la respiración bucal en el tamaño de la mandíbula de los monos rhesus. Hay muchas razones para creer que sus sistemas de desarrollo son extremadamente similares a los nuestros, por lo que estos estudios pueden decirnos mucho sobre lo que sucede en los seres humanos, donde hay evidencia considerable de la influencia de la respiración bucal en la estructura de la mandíbula21 y en los problemas de salud relacionados con el sueño.22

En la década de 1970, el anatomista pionero Egil Harvold llevó a cabo una serie de experimentos con monos rhesus. Los experimentos mostraron,23 por ejemplo, que cuando se obligaba a monos rhesus de entre 2 y 6 años a convertirse en respiradores bucales bloqueándoles las fosas nasales con tapones de silicona, primero mostraban una amplia variedad de comportamientos con la posición de la lengua, los labios y la mandíbula, comportándose de manera “errática” a medida que los animales se adaptaban a la respiración bucal. Los respiradores bucales desarrollaban caras más alargadas con mandíbulas más inclinadas hacia abajo. También desarrollaban formas de maloclusión que variaban sustancialmente de un individuo a otro. Al parecer, como es evidente en los seres humanos, las diferentes soluciones para hacer frente a la novedad de la respiración bucal generan diferentes presiones sobre el sistema de desarrollo flexible de la mandíbula.24 Sin embargo, todos mostraron un estrechamiento del arco dental en la mandíbula inferior y un acortamiento del arco dentario en la mandíbula superior. El resultado fue una “mordida cruzada de incisivos”, una forma de maloclusión con los incisivos de la mandíbula inferior por delante de los de la mandíbula superior. Cuando se retiraron los tapones después de 18 meses, la mayoría de los cambios tendieron a revertirse. Harvold también demostró en el rhesus que la presión suave de la lengua contra el paladar hace que el esqueleto facial crezca de una manera que produce un paladar ancho y un arco dentario normal.25

Imagen 30. En los experimentos de Egil Harvold, el mono de la izquierda era un “control” y el de la derecha tenía las fosas nasales bloqueadas. La boca abierta y colgante causada por el bloqueo produjo un estrechamiento de las mandíbulas y el síndrome de la cara alargada, como se ve en la imagen de la derecha.

Por supuesto, existen diferencias en la anatomía bucal y facial de los monos rhesus y los seres humanos, pero los experimentos de Harvold refuerzan la fuerte evidencia de que los patrones de respiración pueden cambiar el desarrollo facial humano y que la respiración bucal puede llevar al “síndrome de la cara alargada”,26 que muchos ahora consideran culturalmente poco atractivo.27 El síndrome de la cara alargada está correlacionado con un patrón de mantener los dientes en las mandíbulas superior e inferior separados por unos 2 milímetros.28

El trabajo de Harvold arroja luz sobre lo que, como hemos dicho, probablemente fue un factor básico e importante que contribuyó a las dificultades de la salud bucofacial: el cambio de la humanidad a vivir en espacios interiores. Esto llevó a las personas a una situación que recordaba a las fosas nasales bloqueadas que sufrieron los monos de Harvold: un entorno rico en alérgenos ideal para producir narices congestionadas. Este cambio y la exposición que lo acompaña a los alérgenos, como aprender a cultivar y procesar alimentos más blandos, es otro aspecto de la historia lejana de la humanidad que hace que los niños de hoy sean más propensos a tener alergias y desarrollar problemas de mandíbula.29

Cuando los bebés nacen generalmente respiran por la nariz, excepto cuando lloran; Algunos no pueden respirar por la boca incluso cuando es apropiado: los recién nacidos con un bloqueo congénito poco común de la nariz pueden asfixiarse en lugar de respirar por la boca.30 El bloqueo de la nariz a una edad temprana se debe con frecuencia no solo a los resfriados habituales sino, según la “hipótesis de la higiene”, también a vivir en espacios cerrados y ricos en alérgenos,31 mientras que no tienen sistemas inmunológicos bien “entrenados” por el contacto cercano con animales de granja, infecciones y “suciedad” a temprana edad.32 Parece irónico, pero el ambiente “limpio” moderno33 parece tener efectos nocivos sobre la capacidad del sistema inmunológico34 para prevenir ataques alérgicos y asma por un lado. Por un lado, se concentran los alérgenos en el interior de los hogares (como los ácaros del polvo y sus heces) y se generan otros nuevos (como el formaldehído).35 y, por otro, se concentran los alérgenos en el interior de los hogares (como los ácaros del polvo y sus heces) y se generan otros nuevos (como el formaldehído).36 Es posible que ese entorno moderno incluya relativamente poca lactancia materna,37 que puede transmitir el efecto protector inmunológico de la madre al bebé. La congestión nasal en los niños puede ser una de las razones por las que la respiración por la boca y la maloclusión son ahora tan comunes y extendidas.38 Las condiciones actuales en los ambientes interiores pueden no ser tan inofensivas como la gente suele suponer y, en cambio, están causando enfermedades crónicas.39

Para ver lo importante que esto podría ser, consulte las imágenes del desafortunado niño que desarrolló una alergia a su mascota jerbo ([Imagen ^31]). Las ventajas de un buen refugio hermético presumiblemente han tenido el desafortunado efecto secundario de alterar el entorno de una manera que a veces obstaculiza el desarrollo oral y facial.

No se puede exagerar la importancia de mantener un entorno bucofacial adecuado, especialmente para los niños pequeños. Curiosamente, los pacientes humanos que se han sometido a una cirugía de mandíbula para corregir una deformidad esquelética sufrirán una recaída si no se les enseña a mantener un entorno adecuado (una postura oral adecuada y respiración nasal).40 Esto es un testimonio de la plasticidad del hueso vivo, algo de lo que dependen las técnicas de ortodoncia, que mueven los dientes a través del hueso.

Imagen 31. La alergia puede bloquear las fosas nasales de una persona joven de la misma manera que los tapones de plástico pueden bloquear las de un mono rhesus. Observe las consecuencias que esto le causó a un joven atractivo (izquierda) que adquirió un jerbo como mascota. Era alérgico al jerbo y la congestión nasal y la respiración bucal resultantes redirigieron el crecimiento de su mandíbula con tristes resultados (derecha). (Cortesía del Dr. John Mew.)

Los científicos aún están aprendiendo lo importante que son las influencias ambientales particulares para el desarrollo de las mandíbulas y las caras de los vertebrados (y, por lo tanto, de los humanos).41 Sospechamos que los científicos descubrirán cada vez más que los cambios culturales en las influencias ambientales más tempranas de los niños (¡incluido el retorno a los patrones culturales asociados con entornos que ya no existen!) darán los mejores resultados en la lucha contra la epidemia de problemas bucodentales. Esto podría reflejar lo que se sabe sobre el desarrollo de algunos otros sistemas humanos: que existe un “período crítico” temprano durante el cual el entorno debe ser apropiado para que se produzca un desarrollo normal. Un caso clásico fue la demostración de que, a menos que los niños muy pequeños estén expuestos a un entorno visual normal, es posible que nunca aprendan a ver tan bien como las personas que han visto desde el nacimiento. Los niños que nacieron ciegos a quienes se les recuperó la vista quirúrgicamente después de que hubiera pasado este período crítico no desarrollaron una visión normal. Por ejemplo, una de esas personas podía percibir un objeto oscuro contra un fondo claro, pero no podía distinguir entre una cruz y un círculo y volvía a la vida de una persona ciega, sin usar la visión para orientarse en el mundo.42 En otro estudio, una persona ciega desde los 3 hasta los 46 años todavía no había desarrollado una visión normal dos años después de la restauración quirúrgica de la vista.43 Sin embargo, aquí hay variación: otra persona con la vista restaurada desarrolló suficiente agudeza visual al menos para funcionar adecuadamente en la sociedad.44

De manera similar, para un desarrollo ideal de la mandíbula, la cara y las vías respiratorias parece haber un período crítico en la primera década (y quizás más en el primer año aproximadamente) de vida durante el cual el comportamiento debe incluir una postura oral adecuada (mantener la boca cerrada), consumir alimentos “masticables” durante y después del destete y otros factores que hemos discutido.

Después de tener una mala postura oral durante ese período crítico, volver a una vía normal de desarrollo de la mandíbula ha resultado mucho más difícil, aunque no se han realizado estudios científicos sobre el grado de éxito que se puede lograr y la variación individual en el mismo. La situación parece aproximadamente análoga a la de un período crítico de adquisición del lenguaje en los primeros años de vida,45, aunque algunas personas conservan la capacidad de aprender nuevos idiomas sin esfuerzo hasta bien entrada la madurez.46

Imagen 32. Niño que está siendo destetado y comienza a comer alimentos duros y masticables. Su primer bocado, a los 6 meses, fue una pera cruda.Al escribir sobre el período crítico de la salud bucofacial, John Mew afirmó:

Si durante la infancia el maxilar superior recibe un apoyo oclusal (dientes en contacto) y/o lingual (lengua) insuficiente, tiende a descender. La edad de ocho años parece ser crucial, ya que más allá de esta edad el maxilar se adhiere progresivamente con mayor firmeza a la base del cráneo. En la pubertad es relativamente inmóvil a menos que se mueva con aparatos activos, pero la mandíbula sigue siendo adaptable durante algunos años después de esto, particularmente en los niños.47

En cualquier caso, la experiencia clínica y los primeros principios (en cualquier sistema complejo en desarrollo, es más probable que una intervención temprana produzca un cambio importante que una intervención posterior) dejan claro que el desarrollo de la mandíbula se verá influenciado más fácilmente en los niños que en los adultos.

Durante milenios, las mujeres cazadoras-recolectoras amamantaron a sus hijos durante años, y finalmente los destetaron con los alimentos duros y masticables que ellas mismas comían (la “comida para bebés” aún no se había inventado). Los sistemas de desarrollo humano evolucionaron de tal manera que los resultados de este régimen fueron un patrón típicamente saludable de formación del cráneo y la mandíbula. Las mandíbulas, como vimos en el [Capítulo^ 1], eran relativamente grandes y espaciosas, con dientes dispuestos en filas ordenadas, sin superponerse ni apuntar en direcciones extrañas. Es poco probable que sea una coincidencia que hoy la lactancia materna esté asociada con una maloclusión reducida.48

Imagen 33. Los padres siempre tienen hijos muy lindos, pero deberían aprender a reconocer los primeros signos de un crecimiento mal dirigido. Observe cómo el niño de la izquierda es atractivo, pero tiene la boca abierta; los resultados están a la derecha. (Cortesía del Dr. John Mew).

Con la evolución de la agricultura, los patrones culturales de producción y consumo de alimentos comenzaron a cambiar,49 con los primeros cambios probablemente más en las técnicas utilizadas (recolección versus cultivo de granos) que en los tipos de alimentos consumidos.50 Los patrones de cambio fueron complejos, determinados en parte por cosas como las diferencias en los alimentos consumidos, los cambios en algunas áreas de cazadores-recolectores que dependían en gran medida de los recursos marinos a una dependencia primaria de las plantas cultivadas, los tipos de preparación (cortar en cubitos, moler, fermentar, asar, hervir) utilizados, etc.51 Sin embargo, parece probable que la gran reducción en la masticación y el aumento de las narices tapadas asociadas con la epidemia de maloclusión moderna llegaron mucho más tarde y de forma gradual. La mayor parte de la literatura sobre la transición dental que acompañó el desarrollo de la agricultura se centra en el aumento de caries asociadas con el paso a dietas con mayor contenido de carbohidratos y bocas mucho más favorables a las bacterias que causan caries, y las diferencias en el desgaste como resultado de los fragmentos de piedra en el grano molido en morteros. Hay relativamente poca referencia a la incidencia de la maloclusión.52

Los alimentos más blandos que los niños podían comer fácilmente sin masticar mucho se hicieron disponibles con un estilo de vida más sedentario y, probablemente, más tiempo para cocinar. Después de cientos de miles de años, la adopción generalizada de la cocina había reducido la necesidad de las mandíbulas largas y la masticación intensa que se requerían para extraer nutrientes de los alimentos crudos.53 Un resultado de la revolución agrícola, sumado al diseño anterior y más complicado de las vías respiratorias que se desarrolló en apoyo de la evolución del lenguaje, fue el destete temprano, que fue posible gracias a la disponibilidad de alimentos cocidos más blandos. Eso llevó a un uso distorsionado de los músculos, ya que la succión muscular compleja de la lactancia fue reemplazada por movimientos mucho más simples. Esto cambió los patrones básicos del desarrollo oral. También podría haberlo hecho la adopción gradual de diversos utensilios para comer. El uso de cucharas, tenedores y palillos chinos podría convertirse en una práctica cultural común a medida que las personas dejaron de moverse continuamente y ya no necesitaban llevar consigo todas sus posesiones.54

Finalmente, en los últimos siglos, todas esas nuevas influencias en el desarrollo oral contribuyeron a un rápido aumento de la incidencia de mandíbulas demasiado pequeñas y dientes mal ajustados. En conjunto, parecen explicar la creciente necesidad de extraer las muelas del juicio, la respiración bucal, los problemas para tragar y la apnea del sueño, así como algunas dificultades para hablar (que depende del control adecuado de la lengua y otros músculos de la boca).55 Estos efectos están relacionados con los alimentos blandos con los que se fue destetando a los bebés en un período crítico del desarrollo,56 especialmente después de la revolución industrial con la invención de una empresa de “alimentos para bebés”. De hecho, hay evidencia de que las mandíbulas humanas se hicieron más pequeñas entre la época medieval y la moderna a medida que se aceleraba la transición hacia la dieta industrial.57

Curiosamente, al igual que en el caso del duque de Wellington ([Capítulo^ 4], [Imagen 2^5a]), los efectos probables de una dieta de destete demasiado blanda y el posterior consumo se pueden ver comparando las estructuras faciales (y la apertura de las vías respiratorias relacionada) de los occidentales ricos y pobres de hace unos siglos. Los ricos y sus bebés tenían dietas mucho más “delicadas” y presumiblemente masticaban menos cuando eran niños pequeños. Las mandíbulas de los ricos, como se puede suponer a partir de sus retratos, tendían a estar subdesarrolladas, los paladares estrechos y las vías respiratorias más comprimidas. Esto se puede detectar a menudo en los retratos pintados de los ricos, cuyas narices tendían a estar ganchudas, las frentes inclinadas hacia atrás y el espacio entre las puntas de la nariz y el mentón parecía alargado. Aparte de otros problemas, los pobres de aquella época tenían muchas menos probabilidades de sufrir deformaciones en el rostro y la mandíbula debido a dietas demasiado blandas.

En Occidente, al menos, hoy en día casi toda la gente está adoptando una dieta que antes era propia de los ricos. El descenso de la laringe para hablar, el encogimiento de la cavidad oral y la colocación de la parte posterior de la lengua junto a la vía aérea, combinados con la falta de masticación fuerte por parte de los niños en la actualidad, modifican el desarrollo de toda la parte inferior del cráneo y de la mandíbula de manera que la parte posterior de la lengua se derrama en la vía aérea y la restringe parcialmente. La respiración bucal es un mecanismo de compensación. Cuando la boca se abre, la lengua puede moverse hacia adelante, alejándose del tubo respiratorio, y la respiración es más fácil, pero se pierden las ventajas de pasar el aire por la nariz, descritas en el [Capítulo^ 6], y, como hemos visto antes, el resultado es un subdesarrollo de las mandíbulas y un crecimiento vertical de la cara.

Para repetir, las tendencias ambientales modernas, desde sorber comidas rápidas hasta vivir en espacios cerrados con ácaros del polvo, han provocado problemas en el desarrollo de nuestras mandíbulas y caras. Como hemos visto, los patrones de crecimiento dependen tanto de cómo usamos nuestras mandíbulas como, sorprendentemente, de cómo las descansamos. Las abuelas sabían intuitivamente que el descanso era fundamental para nuestro crecimiento: “necesitas dormir para crecer”; de hecho, la ciencia ha demostrado que la hormona del crecimiento se secreta con mayor eficiencia entre las 11 p. m. y las 2 a. m. 58. La liberación de ese mensajero químico depende de nuestros ritmos circadianos, los ciclos de aproximadamente 24 horas en los procesos de nuestro cuerpo en respuesta a la alternancia del día y la noche 59. El conocimiento popular nos dice que necesitamos dormir para estar renovados y en nuestro máximo potencial en mente, cuerpo y espíritu. Antes, el sueño de los niños tenía prioridad sobre muchas actividades, y la gente sabía que la cantidad de horas que dormían era importante, pero no se concentraban (y la mayoría todavía no lo hace) en la calidad de su sueño.

Referencias

Referencias

-

K. L. Boyd. 2011. Odontología darwiniana, parte 1. Una perspectiva evolutiva sobre la etiología de la maloclusión: 34–40. Disponible en el sitio web de la Sociedad Americana de Ortodoncia en [www.orthodontics.c^om]:rthodontics.com). ↩

-

J. R. C. Mew. 1981. La etiología de la maloclusión: ¿puede la premisa trópica ayudar a nuestra comprensión? British Dental Journal 151: 296–301; J. R. C. Mew. 2004a. La base postural de la maloclusión: una visión filosófica general. The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 126: 729–738. ↩

-

D. Bresolin, P. A. Shapiro, G. G. Shapiro, M. K. Chapko y S. Dassel. 1983a. Respiración bucal en niños alérgicos: su relación con el desarrollo dentofacial. American Journal of Orthodontics 83: 334–340; A. Hannuksela. 1981. El efecto de la atopia moderada y severa en el esqueleto facial. The European Journal of Orthodontics 3: 187–19; C. Oulis, G. Vadiakas, J. Ekonomides y J. Dratsa. 1993. El efecto de las adenoides y amígdalas hipertróficas en el desarrollo de la mordida cruzada posterior y los hábitos orales. The Journal of Clinical Pediatric Dentistry 18: 197–201; y G. M. Trask, G. G. Shapiro y P. A. Shapiro. 1987. Los efectos de la rinitis alérgica perenne en el desarrollo dental y esquelético: una comparación de pares de hermanos. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 92: 286–293. ↩

-

M. B. Marks. 1965. Alergia en relación con deformidades dentales orofaciales en niños: una revisión. Journal of Allergy 36: 293–302. ↩

-

S. Linder-Aronson, D. Woodside y A. Lundströ. 1986. Dirección de crecimiento mandibular después de la adenoidectomía. American Journal of Orthodontics 89: 273–284. ↩

-

P. R. Ehrlich y A. H. Ehrlich. 2009. El animal dominante: evolución humana y medio ambiente, 2ª edición. Island Press. ↩

-

P. Lieberman. 2007. Evolución del lenguaje humano. Antropología actual 48: 39–66. ↩

-

J. M. Diamond. 1989. El gran salto hacia adelante. Discover 10: 50–60; J. M. Diamond. 1991. El ascenso y la caída del tercer chimpancé. Radius. ↩

-

T. M. Davidson. 2003. El gran salto hacia adelante: La base anatómica para la adquisición del habla y la apnea obstructiva del sueño. Medicina del sueño 4: 185–194. ↩

-

Ibíd. ↩

-

Ibíd. ↩

-

S. Baldrigui, A. Pinzan, C. Zwicker, C. Michelini, D. Barros y F. Elías. 2001. La importancia de la leche natural para prevenir alteraciones miofuncionales y ortodóncicas. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial 6: 111–121; S. A. S. Moimaz, A. J. Í. Garbin, A. M. C. Lima, L. F. Lolli, O. Saliba y C. A. S. Garbin. 2014. Estudio longitudinal de los hábitos que conducen al desarrollo de maloclusiones en la infancia. BMC Salud Bucal 14: 96. ↩

-

S. Baldrigui, A. Pinzan, C. Zwicker, C. Michelini, D. Barros y F. Elías. 2001. La importancia de la leche natural para prevenir alteraciones miofuncionales y ortodóncicas. Rev Dent Press Ortodon Ortop Facial 6: 111–121; G. Carvalho. 1998. Amamentação é prevenção das alterações funcionais e estruturais do sistema estomatognático. Odontologia Ensino e Pesquisa, Cruzeiro 2: 39–48; C. M. M. Giménez, A. B. Ad. Moraes, A. P. Bertoz, F. A. Bertoz y G. B. Ambrosano. 2008. Prevalencia de maloclusiones de primera infancia y su relación con la lactancia materna y los hábitos bucales. Revista Dental Press de Ortodoncia y Ortopedia Facial 13: 70–83. ↩

-

K. G. Peres, A. J. Barros, M. A. Peres y C. G. Victora. 2007. Efectos de la lactancia materna y los hábitos de succión sobre la maloclusión en un estudio de cohorte de nacimiento. Revista de saude Publica 41: 343–350. ↩

-

S. Sexton y R. Natale. 2009. Riesgos y beneficios de los chupetes. American Family Physician 79. ↩

-

D. Viggiano, D. Fasano, G. Monaco y L. Strohmenger. 2004. Lactancia materna, alimentación con biberón y succión no nutritiva: efectos sobre la oclusión en la dentición temporal. Archivos de Enfermedades en la Infancia 89: 1121–1123. ↩

-

Vídeo de Kevin Boyd, Industrialización y dientes torcidos. Recuperado el 28 de octubre de 2017, de http://bit.ly/1QAX8RR. ↩

-

O. Silva Filho, A. Cavassan, M. Rego y P. Silva. 2003. Hábitos de succión y maloclusión: Epidemiología en la dentición temporal. Rev Clin Ortodontia Dental Press 2: 57–74; y D. Viggiano, D. Fasano, G. Monaco y L. Strohmenger. 2004. Lactancia materna, alimentación con biberón y succión no nutritiva; Efectos sobre la oclusión en la dentición temporal. Archivos de Enfermedades en la Infancia 89: 1121–1123. ↩

-

D. Lieberman. 2013. La historia del cuerpo humano: evolución, salud y enfermedad. Penguin UK. ↩

-

C. Safina. 2015. Más allá de las palabras: lo que piensan y sienten los animales. Henry Holt. ↩

-

D. Bresolin, P. A. Shapiro, G. G. Shapiro, M. K. Chapko y S. Dassel. 1983a. Respiración bucal en niños alérgicos: su relación con el desarrollo dentofacial. American Journal of Orthodontics 83: 334–340; D. Bresolin, P. A. Sharpiro, G. G. Shapiro, M. K. Chapko y S. Dassel. 1983b. Respiración bucal en niños alérgicos: su relación con el desarrollo dentofacial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 83: 334–339; P. T. M. Faria, A. C. d’O. Ruellas, M. A. N. Matsumoto, W. T. Anselmo-Lima y F. C. Pereira. 2002. Morfología dentofacial de niños que respiran por la boca. Brazilian Dental Journal 13: 129–132; Y. Jefferson. 2010. Respiración bucal: efectos adversos en el crecimiento facial, la salud, el nivel académico y el comportamiento. Gen. Dent. 58: 18–25; S. H. Lee, J. H. Choi, C. Shin, H. M. Lee, S. Y. Kwon y S. H. Lee. 2007. ¿Cómo influye la respiración con la boca abierta en la anatomía de las vías respiratorias superiores? Laryngoscope 117: 1102–1106; S. E. Mattar, W. Anselmo-Lima, F. Valera y M. Matsumoto. 2004a. Características oclusales y esqueléticas en niños preescolares que respiran por la boca. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 28: 315–318; P. D. Neiva, R, N, Kirkwood y R. Godinho. 2009. Orientación y posición de la cabeza, escápula y columna torácica en niños que respiran por la boca. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 73: 227–236; y B. Q. Souki, G. B. Pimenta, M. Q. Souki, L. P. Franco, H. M. Becker y J. A. Pinto. 2009. Prevalencia de maloclusión entre niños que respiran por la boca: ¿Las expectativas se ajustan a la realidad? International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 73: 767–773. ↩

-

Y. Jefferson. 2010. Respiración bucal: efectos adversos en el crecimiento facial, la salud, el rendimiento académico y el comportamiento. Gen. Dent. 58: 18–25; P. Defabjanis. 2004. Impacto de la obstrucción de las vías respiratorias nasales en el desarrollo dentofacial y los trastornos del sueño en niños: notas preliminares. Journal of Clinical Pediatric Dentistry 27: 95–100; S. Raskin, M. Limme y R. Poirrier 2000. [¿Podría la respiración bucal provocar síndromes de apnea obstructiva del sueño? Un estudio preliminar]. L’Orthodontie francaise 71: 27–35. ↩

-

E. P. Harvold, B. S. Tomer, K. Vargervik y G. Chierici. 1981. Experimentos con primates sobre la respiración oral. Am J Orthod. 79: 159–172. ↩

-

Ibíd. ↩

-

E. P. Harvold. 1968. El papel de la función en la etiología y el tratamiento de la maloclusión. American Journal of Orthodontics 54: 883–896. ↩

-

A. A. Ali, S. Richmond, H. Popat, R. Playle, T. Pickles, A. I. Zhurov, D. Marshall, P. L. Rosin, J. Henderson y K. Bonuck. 2015. La influencia de los ronquidos, la respiración bucal y la apnea en la morfología facial en la niñez tardía: estudio tridimensional. British Medical Journal 5: e009027; y L. P. Tourne. 1990. El síndrome de la cara alargada y el deterioro de la vía aérea nasofaríngea. Angle Orthod 60: 167–176. ↩

-

D. Johnston, O. Hunt, C. Johnston, D. Burden, M. Stevenson y P. Hepper. 2005. La influencia de la proporción vertical de la parte inferior de la cara en el atractivo facial. The European Journal of Orthodontics 27: 349–354; C. Sforza, R. Peretta, G. Grandi, G. Ferronato y V. F. Ferrario. 2007. Morfometría facial tridimensional en pacientes esqueléticos de clase III: un estudio no invasivo de los cambios en los tejidos blandos antes y después de la cirugía ortognática. British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 45: 138–144. ↩

-

J. D. Rugh y C. J. Drago. 1981. Dimensión vertical: Un estudio de la posición de reposo clínica y la actividad muscular de la mandíbula. The Journal of Prosthetic Dentistry 45: 670–675. ↩

-

M. B. Marks. 1965. Alergia en relación con deformidades dentales orofaciales en niños: una revisión. Journal of Allergy 36: 293–302. ↩

-

P. S. Bergeson y J. C. Shaw. 2001. ¿Son los bebés realmente respiradores nasales obligatorios? Clin Pediatr 40: 567–569. ↩

-

S. Linder-Aronson. 1970. Adenoides: Su efecto sobre el modo de respiración y el flujo de aire nasal y su relación con las características del esqueleto facial y la dentición. Acta Otolaryngol. Suppl. 265: 1–132. ↩

-

B. Schaub, R. Lauener y E. von Mutius. 2006. Las múltiples caras de la hipótesis de la higiene. Journal of Allergy and Clinical Immunology 117: 969–977. ↩

-

S. A. S. Moimaz, A. J. Í. Garbin, A. M. C. Lima, L. F. Lolli, O. Saliba y C. A. S. Garbin. 2014. Estudio longitudinal de los hábitos que conducen al desarrollo de maloclusiones en la infancia. BMC Oral Health 14: 96. ↩

-

D, W, Sellen. 2007. Evolución de la alimentación de lactantes y niños pequeños: implicaciones para la salud pública contemporánea. Annu. Rev. Nutr. 27: 123–148. ↩

-

A. Patki. 2007. Comer tierra y evitar la atopia: La hipótesis de la higiene revisada. Indian Journal of Dermatology, Venereology, and Leprology 73: 2. ↩

-

M. Garrett, M. Hooper, B. Hooper, P. Rayment y M. Abramson. 1999. Mayor riesgo de alergia en niños debido a la exposición al formaldehído en los hogares. Allergy 54: 330–337. ↩

-

P. Vedanthan, P. Mahesh, R. Vedanthan, A. Holla y L. Ah. 2006. Efecto del contacto con animales y la exposición a microbios en la prevalencia de atopia y asma en niños urbanos y rurales de la India. Ann Allergy Asthma Immunol. 96: 571–578. ↩

-

R. Rafael. 1990. Obstrucción nasofaríngea como causa de maloclusión. Pract Odontol. 11: 11–15, 17, 19–20 passim; y R. A. Settipane. 1999. Complicaciones de la rinitis alérgica. Allergy and Asthma Proceedings: 209–213. ↩

-

R. A. Settipane. 1999. Complicaciones de la rinitis alérgica. Allergy and Asthma Proceedings: 209–213; y T. A. Platts-Mills. 2007. El papel de los alérgenos de interior en la enfermedad alérgica crónica. Journal of Allergy and Clinical Immunology 119: 297. Disponible en http://dailym.ai/21wgZw7. ↩

-

G. Gallerano, G. Ruoppolo y A. Silvestri. 2012. Rehabilitación miofuncional y del habla después del tratamiento quirúrgico-ortodóncico de la disgnatia dento-maxilofacial. Progress in Orthodontics 13: 57–68. ↩

-

S. W. Herring. 1993. Formación de la cara de los vertebrados: influencias epigenéticas y funcionales. American Zoologist 33: 472–483; J. Varrela. 1990. Regulación genética y epigenética del desarrollo craneofacial. Actas de la Sociedad Dental Finlandesa. Suomen Hammaslaakariseuran toimituksia 87: 239–244; T. F. Schilling y P. V. Thorogood. 2000. Desarrollo y evolución del cráneo de los vertebrados. Serie de simposios de la Sociedad Linneana: 57–84; T. E. Parsons, E. J. Schmidt, J. C. Boughner, H. A. Jamniczky, R. S. Marcucio y B. Hallgrímsson. 2011. Integración epigenética del cerebro y el rostro en desarrollo. Developmental Dynamics 240: 2233–2244; y K. M. Xiong, R. E. Peterson y W. Heideman. 2008. La regulación negativa de sox9b mediada por el receptor de hidrocarburos arílicos causa malformación de la mandíbula en embriones de pez cebra. Molecular Pharmacology 74: 1544–1553. ↩

-

C. Ackroyd, N. K. Humphrey y E. K. Warrington. 1974. Efectos duraderos de la ceguera temprana: un estudio de caso. Quarterly Journal of Experimental Psychology 26: 114–124; y S. Carlson y L. E. A. Hyvärinen. 1983. Rehabilitación visual después de una ceguera temprana de larga duración. Acta Ophthalmologica 61: 701–713. ↩

-

E, Huber, J. M. Webster, A. A. Brewer, D. I. A. MacLeod, B. A. Wandell, G. M. Boynton, A, R, Wade y I. Fine. 2015. Falta de plasticidad dependiente de la experiencia después de más de una década de recuperación de la vista. Psychological Science 26: 393–401. ↩

-

Y. Ostrovsky, A. Andalman y P. Sinha. 2006. Visión después de ceguera congénita prolongada. Psychological Science 17: 1009–1014. ↩

-

J. S. Johnson y E. L. Newport. 1989. Efectos del período crítico en el aprendizaje de una segunda lengua: la influencia del estado madurativo en la adquisición del inglés como segunda lengua. Psicología cognitiva 21: 60–99. ↩

-

R. M. DeKeyser. 2000. La solidez de los efectos del período crítico en la adquisición de una segunda lengua. Estudios en adquisición de una segunda lengua 22: 499–533. ↩

-

J. R. C. Mew. 2013. La causa y la cura de la maloclusión. Autoedición. ↩

-

C. M. M. Gimenez, A. B. Ad. Moraes, A. P. Bertoz, F. A. Bertoz, y G. B. Ambrosano. 2008. Prevalencia de maloclusiones de primera infancia y su relación con la lactancia materna y los hábitos orales. Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial 13: 70–83. ↩

-

C. Paschetta, S. de Azevedo, L. Castillo, N. Martínez-Abadías, M. Hernández, D. E. Lieberman y R. González-José. 2010. La influencia de la carga masticatoria en la morfología craneofacial: un caso de prueba a través de las transiciones tecnológicas en el Valle de Ohio. American Journal of Physical Anthropology 141: 297–314; Ron Pinhasi, Vered Eshed y N. Cramon-Taubadel. 2015. Incongruencia entre los patrones de afinidad basados en las dimensiones dentales mandibulares e inferiores después de la transición a la agricultura en el Cercano Oriente, Anatolia y Europa. PLoS ONE 10: e0117301. doi:0117310.0111371/; P. W. Lucas. 2006. Enanismo facial y apiñamiento dental en relación con la dieta. Serie de congresos internacionales: 74–82. Elsevier; y N. von Cramon-Taubadel. 2011. La variación mandibular humana global refleja diferencias en las estrategias de subsistencia de los cazadores-recolectores y de la agricultura. Actas de la Academia Nacional de Ciencias 108: 19546–19551. ↩

-

V. Eshed, A. Gopher y I. Hershkovitz. 2006. Desgaste dentario y patología dental en el advenimiento de la agricultura: Nueva evidencia del Levante. American Journal of Physical Anthropology 130: 145–159. ↩

-

C. Dürrwächter, O. E. Craig, M. J. Collins, J. Burger y K. W. Alt. 2006. Más allá de la tumba: ¿variabilidad en las dietas neolíticas en el sur de Alemania? Journal of Archaeological Science 33: 39–48; C. Paschetta, S. de Azevedo, L. Castillo, N. Martínez-Abadías, M. Hernández, D. E. Lieberman y R. González-José. 2010. La influencia de la carga masticatoria en la morfología craneofacial: un caso de prueba a través de las transiciones tecnológicas en el valle de Ohio. American Journal of Physical Anthropology 141: 297–314; y M. Richards. 2002. Una breve revisión de la evidencia arqueológica de la subsistencia paleolítica y neolítica. European Journal of Clinical Nutrition 56: 16. ↩

-

C. S. Larsen. 1995. Cambios biológicos en las poblaciones humanas con la agricultura. Annual Review of Anthropology: 185–213; y M. N. Cohen y G. M. M. Crane-Kramer. 2007. Salud antigua: Indicadores esqueléticos de intensificación agrícola y económica. University Press of Florida. ↩

-

A. Crompton y P. Parker. 1978. Evolución del aparato masticatorio de los mamíferos: el registro fósil muestra cómo los mamíferos desarrollaron mecanismos de masticación complejos y un oído medio eficaz, dos estructuras que los distinguen de los reptiles. American Scientist 66: 192–201; M. J. Ravosa. 1996. Morfología y función de la mandíbula en monos vivos y fósiles del Viejo Mundo. International Journal of Primatology 17: 909–932; y C. F. Ross, D. A. Reed, R. L. Washington, A. Eckhardt, F. Anapol y N. Shahnoor. 2009. Escala de la duración del ciclo de masticación en primates. American Journal of Physical Anthropology 138: 30–44. ↩

-

D. Bresolin, G. G. Shapiro, P. A. Shapiro, S. Dassel, C. T. Furukawa, et al. 1984. Características faciales de los niños que respiran por la boca. Pediatrics 73: 622–625; D. Bresolin, P. A. Sharpiro, G. G. Shapiro, M. K. Chapko y S. Dassel. 1983b. Respiración bucal en niños alérgicos: su relación con el desarrollo dentofacial. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics83: 334–339; J. R. C. Mew. 2004a. La base postural de la maloclusión: una visión filosófica general. The American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 126: 729–738; J. B. Palmer y K. M. Hiiemae. 2003. Alimentación y respiración: interacciones entre la respiración y la alimentación con alimentos sólidos. Disfagia 18: 169–178; W. A. Price. 1939 (2003). Nutrición y degeneración física. Fundación de Nutrición Price-Pottenger; E. Townsend y N. J. Pitchford. 2012. ¿El bebé sabe más? El impacto del estilo de destete en las preferencias alimentarias y el índice de masa corporal en la primera infancia en una muestra de casos y controles. BMJ Open 2: e000298. doi:000210.001136/bmjopen-002011–000298; y H. Yamaguchi y K. Sueishi. 2003. Maloclusión asociada con postura anormal. Bull. Tokyo Dent. Coll. 44: 43–54. ↩

-

F. Neiva, D. Cattoni, J. Ramos y H. Issler. 2003. Destete temprano: Implicancias para el desarrollo motor oral. J Pediatr (Rio J) 79: 7–12. ↩

-

P. Gluckman y M. Hanson. 2007. Plasticidad del desarrollo y enfermedad humana: direcciones de investigación. Journal of Internal Medicine 261: 461–471. ↩

-

C. L. Lavelle. 1972. Una comparación entre las mandíbulas de los periodos romano-británico y del siglo XIX. American Journal of Physical Anthropology 36: 213–219; W. Rock, A. Sabieha y R. Evans. 2006. Una comparación cefalométrica de cráneos de los siglos XIV, XVI y XX. British Dental Journal 200: 33–37; y J. P. Evensen y B. Øgaard. 2007. ¿Las maloclusiones son más frecuentes y severas ahora? Un estudio comparativo de cráneos medievales de Noruega. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 131: 710–716. ↩

-

Y. Takahashi, D. M. Kipnis, W. H. Daughaday. 1968. Secreción de la hormona del crecimiento durante el sueño. The Journal of Clinical Investigation 67: 2079–2090. ↩

-

G. Brandenberger, C. Gronfier, zzzzzzf. Chapotot, C. Simon y F. Piquard. 2000. Efecto de la privación del sueño en la secreción total de hormona del crecimiento durante 24 horas. The Lancet 356: 1408; Y. Takahashi, D. M. Kipnis, W. H. Daughaday. 1968. Secreción de hormona del crecimiento durante el sueño. The Journal of Clinical Investigation 67: 2079–2090. ↩