Capítulo 2

Cafeína, desfase horario y melatonina

Perder y recuperar el control de tu ritmo de sueño

¿Cómo sabe tu cuerpo cuándo es hora de dormir? ¿Por qué sufres síntomas de desfase horario o jet lag cuando llegas a una nueva zona horaria? ¿Cómo superas ese desfase horario? ¿Por qué esa aclimatación te provoca un nuevo desfase horario cuando vuelves a casa? ¿Por qué algunas personas usan melatonina para combatir estos problemas? ¿Por qué (y cómo) una taza de café te mantiene despierto? Y tal vez lo más importante: ¿cómo sabes si estás durmiendo lo suficiente?

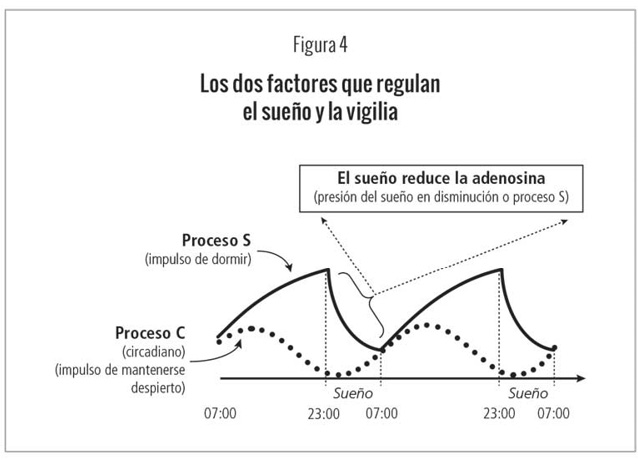

Hay dos factores principales que determinan cuándo quieres dormir y cuándo quieres estar despierto. Mientras lees estas palabras, ambos factores influyen poderosamente en tu mente y tu cuerpo. El primero de ellos es una señal emitida por tu reloj interno de 24 horas, ubicado en las profundidades de tu cerebro. El reloj crea un ciclo, un ritmo de día y noche que te hace sentirte cansado o alerta a horas regulares de la noche y el día, respectivamente. El segundo factor es una sustancia química que se acumula en el cerebro y que crea una «presión de sueño». Cuanto más tiempo hayas estado despierto, más presión se acumula y, en consecuencia, más sueño tienes. El equilibrio entre estos dos factores es lo que dicta lo alerta y atento que estás durante el día, cuándo te sentirás cansado y listo para irte a la cama por la noche, y, en parte, lo bien que vas a dormir.

¿Tienes ritmo?

La poderosa fuerza que da forma a tu ritmo de 24 horas, también conocida como ritmo circadiano, es fundamental para responder a muchas de las preguntas del párrafo anterior. Todos generamos un ritmo circadiano (de circa, que significa «alrededor», y diano, que se deriva de diam y significa «día»). De hecho, cada criatura viviente de este planeta tiene un ciclo natural. El reloj interno de 24 horas de tu cerebro comunica su señal diaria de ritmo circadiano a cada una de las restantes regiones del cerebro y a cada órgano de tu cuerpo.

Su tempo de 24 horas te ayuda a determinar cuándo quieres estar despierto y cuándo quieres estar dormido. Pero también controla otros patrones rítmicos, entre los que se incluyen tus momentos preferidos para comer y beber, tus estados de ánimo y emociones, la cantidad de orina que produces, la temperatura de tu cuerpo, tu tasa metabólica y la liberación de numerosas hormonas. No es una coincidencia que la probabilidad de superar un récord olímpico dependa clarísimamente de la hora del día en que se intenta, siendo máxima en el pico natural del ritmo circadiano humano: a primera hora de la tarde. Incluso el momento de los nacimientos y las muertes está supeditado a los ritmos circadianos, y ello es consecuencia de los acusados cambios en los procesos metabólicos, cardiovasculares, de temperatura y hormonales de los que depende la vida y que son controlados por este «marcapasos».

Mucho antes de que descubriéramos este marcapasos biológico, un ingenioso experimento logró algo absolutamente notable: detuvo el tiempo, al menos para una planta. En 1729, el geofísico francés Jean-Jacques Dortous de Mairan obtuvo la primera evidencia de que las plantas generan su propio tiempo interno.

De Mairan estaba estudiando los movimientos de las hojas de una especie vegetal con heliotropismo. Así se llama el fenómeno que consiste en que las hojas o las flores de una planta sigan la trayectoria del Sol a medida que se mueve a través del cielo durante el día. El científico estaba intrigado por una planta en particular, llamada Mimosa pudica. Las hojas de esta planta no solo siguen el paso del Sol a través del cielo durante el día. Además, por la noche se desploman hacia abajo, casi como si se hubieran marchitado. Luego, al comienzo del día siguiente, se vuelven a abrir una vez más como un paraguas, sanas como siempre. Este comportamiento se repite todas las mañanas y todas las tardes, e hizo que el famoso biólogo evolutivo Charles Darwin las llamara «hojas durmientes».

Antes del experimento de De Mairan, muchos creían que la conducta de expansión y retracción de la planta solo estaba determinada por la salida y la puesta del Sol. Era una suposición lógica: la luz diurna, incluso durante los días nublados, hacía que las hojas se abrieran del todo, mientras que la oscuridad que seguía daba a la planta instrucciones para colgar el cartel de «Cerrado», cesar la actividad y plegarse. De Mairan desmontó esa explicación. Primero colocó la planta al aire libre, exponiéndola a las señales de luz y oscuridad asociadas con el día y la noche. Como era de esperar, las hojas se abrieron en contacto con la luz del día y se retrajeron con la oscuridad de la noche.

Aquí viene el giro genial. De Mairan colocó la planta dentro de una caja cerrada durante las siguientes 24 horas, sumiéndola en la oscuridad total tanto de día como de noche. Durante esas 24 horas de tinieblas, echó un vistazo ocasional a la planta en la oscuridad controlada para observar el estado de las hojas. A pesar de estar aislada de la influencia de la luz, durante el día la planta todavía se comportaba como si estuviera recibiendo la luz solar; sus hojas se veían orgullosamente expandidas. Más tarde, la planta retrajo sus hojas como si hubiera llegado el final del día, incluso sin haber recibido la señal de la puesta del Sol, y así permaneció durante toda la noche.

Fue un descubrimiento revolucionario: el científico había demostrado que un organismo vivo mantenía su propio tiempo y que, de hecho, no era esclavo de las órdenes rítmicas del Sol. En algún lugar dentro de la planta había un generador de ritmo de 24 horas capaz de rastrear el tiempo sin necesidad de ninguna señal del mundo exterior, como la luz del día. La planta no solo tenía un ritmo circadiano, tenía un ritmo «endógeno» o autogenerado. Es algo muy parecido a lo que ocurre con tu corazón, que sigue su propio latido autogenerado. La única diferencia es que el ritmo cardíaco es mucho más rápido —por lo general, de al menos un latido por segundo— que un ritmo de 24 horas como el del reloj circadiano.

Sorprendentemente, debieron pasar otros doscientos años para demostrar que tenemos un ritmo circadiano similar que se genera de forma interna. Pero este experimento añadió un conocimiento bastante inesperado a la comprensión de nuestro cronometraje interno. En 1938, el profesor Nathaniel Kleitman, de la Universidad de Chicago, con su ayudante Bruce Richardson, realizó uno de los estudios científicos más extremos, un estudio que requirió un tipo de compromiso del que se puede decir que hoy no tiene parangón.

Kleitman y Richardson fueron sus propios conejillos de Indias. Cargados de comida y agua para seis semanas y con un par de destartaladas camas que consiguieron en un hospital de prestigio, hicieron un viaje hasta Mammoth Cave, en Kentucky. Esta es una de las cavernas más profundas del planeta, tan profunda, de hecho, que no es posible detectar luz solar en sus zonas más recónditas. A partir de esta oscuridad, Kleitman y Richardson iban a iluminar un impresionante descubrimiento científico que establecería nuestro ritmo biológico como de aproximadamente un día (circadiano), pero no exactamente de un día.

Además de comida y agua, los dos hombres llevaron una serie de dispositivos para medir su temperatura corporal y sus ritmos de vigilia y sueño. La zona de grabación formaba el centro de su sala de estar, flanqueada por sus camas. Metieron cada una de las largas patas de las camas dentro de un cubo de agua, imitando el foso de un castillo, para evitar que las innumerables pequeñas criaturas (y no tan pequeñas) que acechaban en las profundidades de Mammoth Cave se les metieran en la cama.

La pregunta experimental que Kleitman y Richardson trataban de responder era simple: una vez privados del ciclo diario de luz y oscuridad, ¿se volverían completamente erráticos sus ritmos biológicos de sueño y vigilia, junto con su temperatura corporal, o permanecerían iguales que los de quiénes estaban en el mundo exterior, expuestos al ritmo de la luz diurna? Y si ocurría lo primero, ¿cuándo comenzaría a suceder? En total, los científicos estuvieron 32 días en completa oscuridad. Además de crecerles unas barbas impresionantes, durante el proceso hicieron dos sorprendentes descubrimientos. El primero fue que los humanos, como las plantas heliotrópicas de De Mairan, generamos nuestro propio ritmo circadiano endógeno en ausencia de la luz exterior del Sol. Es decir, ni Kleitman ni Richardson cayeron en impulsos aleatorios de vigilia y sueño, sino que siguieron un patrón predecible y repetitivo de vigilia prolongada (unas 15 horas), alternada con episodios consolidados de unas nueve horas de sueño.

El segundo descubrimiento inesperado, y más profundo todavía, fue que sus predecibles ciclos repetitivos de sueño y vigilia no tenían una duración precisa de 24 horas, sino que eran sistemática e indudablemente de más de 24 horas. Richardson, que estaba en la veintena, desarrolló un ciclo de vigilia-sueño de entre 26 y 28 horas de duración. El de Kleitman, que estaba en su cuarta década de vida, se acercaba un poco más a las 24 horas, pero seguía superándolas. Por tanto, cuando se vieron privados de la influencia externa de la luz diurna, el «día» generado internamente en cada hombre no fue exactamente de 24 horas, sino un poco más que eso. Al igual que un reloj de pulsera inexacto que se retrasa, con cada día (real) que transcurría en el mundo exterior, Kleitman y Richardson comenzaron a añadir tiempo a partir de su propia cronometría generada internamente.

Dado que nuestro ritmo biológico innato no es exactamente de 24 horas, sino solo aproximadamente de 24 horas, hacía falta una nueva nomenclatura: el ritmo circadiano, es decir, un ritmo que es de aproximadamente un día de duración, pero no exactamente de un día. En los algo más de setenta años transcurridos desde la realización del influyente experimento de Kleitman y Richardson, hemos determinado que la duración media del reloj circadiano endógeno de un adulto humano es de alrededor de 24 horas y 15 minutos. No está muy lejos de las 24 horas de rotación de la Tierra, pero no comporta la precisión que cualquier relojero suizo que se precie aceptaría.

Por suerte, la mayoría de nosotros no vivimos en Mammoth Cave ni en una oscuridad constante como esa. Habitualmente estamos expuestos a la luz solar, que viene al rescate de nuestro impreciso y sobrepasado reloj circadiano interno. La luz natural actúa como los dedos pulgar e índice cuando dan cuerda a un reloj de pulsera fuera de hora, reajustando metódicamente nuestro reloj interno inexacto todos los días y «devolviéndonos» de nuevo a las 24 horas exactas, no aproximadas.

No es una coincidencia que el cerebro use la luz del día para este propósito de restablecimiento. Es la señal más fiable y repetitiva que nos ofrece nuestro entorno. Desde el nacimiento de nuestro planeta, y un día detrás de otro sin excepción, el Sol siempre ha salido por la mañana y se ha puesto por la noche. De hecho, la razón por la que la mayoría de las especies vivas adoptan un ritmo circadiano es para sincronizarse a sí mismas, y para sincronizar sus actividades, tanto internas (por ejemplo, la temperatura) como externas (por ejemplo, la alimentación), con la mecánica orbital diaria del planeta Tierra girando sobre su eje, lo que da como resultado fases regulares de luz (orientación al Sol) y oscuridad (ocultación del Sol).

Sin embargo, la luz del día no es la única señal que el cerebro puede capturar con el propósito de restablecer el reloj biológico, aunque, si está presente, es la señal principal y preferente. Mientras se repitan de manera estable, el cerebro también puede servirse de otras señales externas, como la comida, el ejercicio, las fluctuaciones de temperatura e incluso la interacción social sincronizada regularmente. Todos estos fenómenos tienen la capacidad de restablecer el reloj biológico, lo que le permite funcionar según un ciclo preciso de 24 horas. Es la razón por la que las personas con ciertas formas de ceguera no pierden por completo su ritmo circadiano. A pesar de no recibir señales de luz debido a su ceguera, otros fenómenos actúan como sus desencadenantes de reinicio. Cualquier señal que el cerebro utiliza con el propósito de poner a cero el reloj se denomina zeitgeber, palabra alemana que significa «indicador temporal» o «sincronizador». Así, si bien la luz es el zeitgeber más fiable, y por lo tanto el principal, hay muchos factores que pueden emplearse además de la luz del día o en ausencia de ella.

El reloj biológico de 24 horas ubicado en el centro de tu cerebro se llama núcleo supraquiasmático. Como ocurre con gran parte del lenguaje anatómico, el nombre, aunque está lejos de ser fácil de pronunciar, es instructivo: supra significa «anterior», y el quiasma es un «punto de cruce». El punto de cruce es el de los nervios ópticos que provienen de tus globos oculares. Esos nervios se encuentran en el centro de tu cerebro y luego cambian de lado de manera efectiva. El núcleo supraquiasmático está ubicado justo encima de esta intersección por una buena razón. «Muestrea» la señal de luz que se envía desde cada ojo a lo largo de los nervios ópticos mientras se dirigen hacia la parte posterior del cerebro para el procesamiento visual. El núcleo supraquiasmático se sirve de esta información fiable que recibe de la luz para corregir nuestra inexactitud temporal inherente y ajustarla a un ciclo de 24 horas, evitando cualquier desviación.

Si te digo que el núcleo supraquiasmático está compuesto por 20 000 células cerebrales o neuronas, tal vez te imagines que es enorme y que ocupa una gran cantidad de espacio en tu cráneo, pero en realidad es diminuto. El cerebro está compuesto de aproximadamente 100 000 millones de neuronas, lo que hace que el núcleo supraquiasmático sea diminuto en comparación con el resto de la materia cerebral. Sin embargo, a pesar de sus dimensiones, la influencia del núcleo supraquiasmático en el resto del cerebro y el cuerpo es cualquier cosa menos humilde. Este pequeño reloj es el director central de la sinfonía rítmica biológica de la vida, de la tuya y de la de todas las demás especies vivas. El núcleo supraquiasmático controla un gran número de comportamientos, incluido el que tratamos en este capítulo: cuándo quieres estar despierto y cuándo dormido.

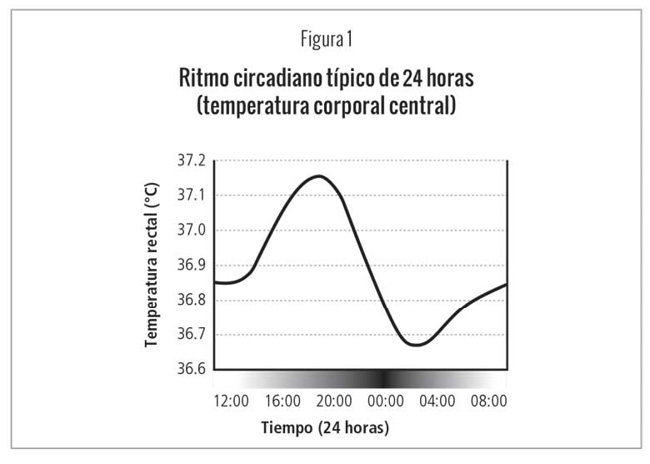

En el caso de las especies diurnas —las que están activas durante el día—, como los humanos, el ritmo circadiano activa durante el día muchos mecanismos cerebrales y corporales en el cerebro y el cuerpo que están diseñados para mantenerte despierto y alerta. Esos mecanismos disminuyen durante la noche, eliminando la llamada de alerta. En la figura 1 se muestra el ejemplo de un ritmo circadiano: el de la temperatura de tu cuerpo. Representa la temperatura corporal central (rectal, nada menos) de un grupo de adultos humanos. Desde las 12 del mediodía, en el extremo izquierdo, la temperatura comienza a subir hasta llegar a su máximo a última hora de la tarde. Entonces la trayectoria cambia. La temperatura comienza a descender nuevamente, cayendo por debajo del punto de inicio del mediodía a medida que se acerca la hora de acostarse.

Tu ritmo circadiano biológico (figura 1) coordina un descenso de temperatura corporal a medida que te acercas a la hora habitual de acostarte, alcanzando su nadir o punto más bajo aproximadamente dos horas después del inicio del sueño. Sin embargo, este ritmo de temperatura no depende de si estás dormido. Si tuvieras que mantenerte despierto toda la noche, tu temperatura corporal central seguiría mostrando el mismo patrón. Aunque la caída de temperatura ayuda a conciliar el sueño, la temperatura aumenta y disminuye por sí misma a lo largo del período de 24 horas independientemente de si estás dormido o despierto. Es una demostración clásica de un ritmo circadiano preprogramado, que se repetirá una y otra vez sin falta como un metrónomo. La temperatura solo es uno de los muchos ritmos de 24 horas gobernados por el núcleo supraquiasmático. La vigilia y el sueño son otros. Por tanto, estos están bajo el control del ritmo circadiano y no al revés. Es decir, tu ritmo circadiano irá hacia arriba y hacia abajo cada 24 horas, independientemente de si has dormido o no. En este sentido, es constante. Pero si observas a las personas de forma individual, descubrirás que no todas las cadencias circadianas son iguales.

Mi ritmo no es tu ritmo

Aunque cada persona tiene un patrón fijo de 24 horas, los respectivos picos y valles son sorprendentemente diferentes entre unos y otros. Para algunos, su pico de vigilia llega temprano por la mañana y su nivel de somnolencia, pronto por la noche. Son los de «tipo diurno»; más o menos, el 40 % de la población. Prefieren despertarse al alba o al amanecer, se sienten bien haciéndolo y funcionan de manera óptima a esta hora del día. Otros son más de «tipo nocturno», aproximadamente el 30 % de la población. Naturalmente, prefieren irse a la cama tarde y, en consecuencia, se despiertan a última hora de la mañana o incluso por la tarde. El 30 % restante de las personas se encuentra en algún lugar intermedio entre la mañana y la noche, con una ligera inclinación hacia la noche, como es mi caso.

Tal vez hayas oído llamar coloquialmente a estos dos tipos de personas «alondras» y «búhos», respectivamente. A diferencia de las alondras, los búhos a menudo no pueden quedarse dormidos pronto por la noche, sin importar el empeño que le pongan. Estos pájaros nocturnos solo pueden quedarse fritos en las horas de la madrugada. Como no se duermen hasta tarde, no les gusta nada levantarse temprano. No pueden funcionar bien a esa hora porque, a pesar de estar «despiertos», a primera hora de la mañana su cerebro permanece en un estado más parecido al sueño. Esto es especialmente cierto para una región del cerebro llamada corteza prefrontal, que se encuentra sobre los ojos y que puede considerarse como la oficina central del cerebro. Controla el pensamiento de nivel superior y el razonamiento lógico, y ayuda a mantener nuestras emociones bajo control. Cuando un búho se ve obligado a despertarse demasiado temprano, su corteza prefrontal permanece en un estado deshabilitado, «desconectado». Como un motor frío después de arrancar temprano por la mañana, necesita mucho tiempo antes de alcanzar la temperatura de funcionamiento, y hasta entonces no funcionará de manera eficiente.

Ser búho o alondra de adulto (lo que también se conoce como cronotipo) está muy determinado por la genética. Si eres un ave nocturna, es probable que uno o ambos de tus progenitores lo sean también. Lamentablemente, la sociedad trata a los noctámbulos de manera injusta por dos motivos. Primero está la etiqueta de «vago», porque los búhos no madrugan debido a que no se duermen hasta la madrugada. Otros, normalmente las alondras, castigarán a los búhos suponiendo erróneamente que esas preferencias son una elección y que, si no fueran tan descuidados, podrían despertarse temprano fácilmente. Sin embargo, los noctámbulos no son búhos por elección. Están obligados a un horario retrasado por el inevitable cableado de su ADN. No es su culpa consciente, sino su destino genético.

El segundo motivo son los injustos y arraigados horarios de trabajo de nuestra sociedad, que hacen que en general la jornada laboral empiece muy temprano, lo que castiga a los búhos y favorece a las alondras. Aunque la situación está mejorando, los horarios laborales obligan habitualmente a los búhos a un ritmo antinatural de sueño y vigilia. En consecuencia, su rendimiento laboral en conjunto es mucho peor por las mañanas, y es más probable que expresen su verdadero potencial de rendimiento al final de la tarde y al anochecer. Por desgracia, viven privados de sueño crónicamente y tienen que despertarse con las alondras, aunque por la noche no consigan dormirse hasta más tarde. Los búhos a menudo se ven obligados a forzar su reloj natural en ambos extremos. Por tanto, son más proclives a sufrir enfermedades relacionadas con la falta de sueño, incluyendo depresión, ansiedad, diabetes, cáncer, ataque cardíaco y accidentes cerebrovasculares.

En este sentido, se necesita un cambio social que prevea facilidades similares a las que se ofrecen a otras personas con especificidades físicas (por ejemplo, con defectos de visión). Necesitamos horarios de trabajo más flexibles que se adapten mejor a todos los cronotipos, y no solo a los situados en uno de los extremos.

Te estarás preguntando por qué la madre naturaleza ha programado esta variabilidad entre las personas. Como especie social, ¿no deberíamos sincronizarnos y, por lo tanto, estar despiertos a la misma hora para promover al máximo las interacciones humanas? Quizá no. Como descubriremos más adelante, es probable que los humanos evolucionaran para dormir juntos como familias o incluso como tribus enteras, no solos ni como parejas. Al valorar este contexto evolutivo, se pueden entender los beneficios de esta variabilidad genéticamente programada en las preferencias respecto al tiempo de vigilia y de sueño. Los noctámbulos del grupo no se irían a dormir hasta la una o las dos de la mañana, y no se despertarían hasta las nueve o las diez. Los madrugadores, por el contrario, se retirarían por la noche a las nueve y se despertarían a las cinco de la mañana. En consecuencia, el grupo solo sería colectivamente vulnerable durante cuatro horas en lugar de ocho, y aun así todos tendrían la oportunidad de dormir ocho horas. Eso aumenta en un 50 % la aptitud de supervivencia. La madre naturaleza nunca transmitiría un rasgo biológico —en este caso, la útil variabilidad en la hora en que los individuos de una tribu se van a dormir y se despiertan— que no pudiera aumentar el nivel de supervivencia y por tanto la aptitud de supervivencia de una especie. Y no lo ha hecho.

Melatonina

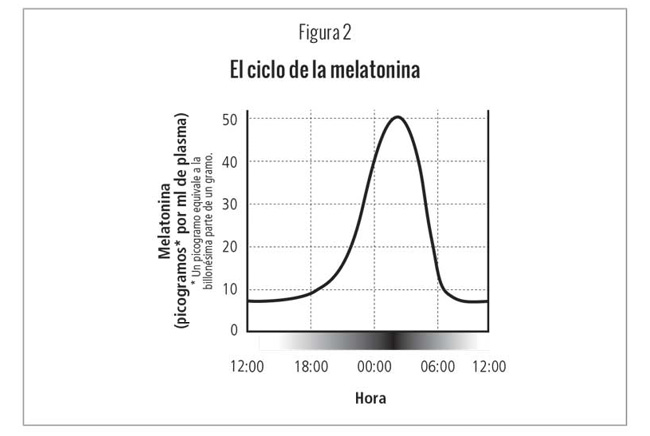

Tu núcleo supraquiasmático comunica la señal reiterada de la noche y el día a tu cerebro y tu cuerpo mediante un mensajero circulante llamado melatonina. La melatonina recibe otros nombres, como «hormona de la oscuridad» y la «hormona vampiro», no porque sea siniestra, sino sencillamente porque se libera de noche. A partir de las instrucciones del núcleo supraquiasmático, el aumento de la melatonina comienza poco después del anochecer, y es liberada al torrente sanguíneo desde la glándula pineal, un área situada en la parte posterior profunda de tu cerebro. La melatonina actúa como un poderoso megáfono, gritando un mensaje claro al cerebro y al cuerpo: «¡Está oscuro, está oscuro!». En ese momento, se nos acaba de hacer entrega de un mandato nocturno, y con él, de la orden biológica que nos indica que ha llegado la hora de irse a dormir.

De esta manera, la melatonina ayuda a regular el momento en que ocurre el sueño avisando sistemáticamente de la oscuridad a todo el cuerpo. Pero, en contra de una errónea suposición muy extendida, la melatonina en sí tiene poca influencia en la generación del propio sueño. Para dejar clara esta distinción, piensa en la carrera olímpica de 100 metros. La melatonina es la voz del responsable de sincronización que dice: «Corredores, a sus puestos», y luego dispara la pistola para dar inicio a la carrera. Ese responsable de sincronización (melatonina) decide cuándo comienza la carrera (sueño), pero no participa en ella. En esta analogía, los velocistas son otras regiones del cerebro y los procesos que generan sueño de forma activa. La melatonina reúne a estas regiones cerebrales generadoras de sueño en la línea de salida de la hora de acostarse. Su función simplemente es dar la instrucción oficial para que se inicie el fenómeno del sueño, pero no participa en la carrera del sueño en sí.

Por estas razones, la melatonina no supone una gran ayuda para dormir, al menos no para personas sanas y sin problemas de desfase horario (enseguida exploraremos el jet lag y cómo la melatonina puede ser útil). La melatonina de calidad presente en una píldora puede ser poca o inexistente. Dicho esto, existe un efecto placebo importante que no debe subestimarse: después de todo, el efecto placebo es el más fiable de toda la farmacología. Igualmente importante es el hecho de que la melatonina de venta sin receta no suele estar regulada por organismos de control de los fármacos. Las evaluaciones científicas de las concentraciones de melatonina en las píldoras que se pueden comprar sin receta médica indican que su presencia oscila entre un 83 % menos de lo que se afirma en la etiqueta y un 478 % más de lo indicado.

Una vez que el sueño está en marcha, la concentración de melatonina disminuye lentamente a lo largo de la noche y durante las horas matutinas. Con el amanecer, la luz del Sol alcanza al cerebro a través de los ojos (incluso a través de los párpados cerrados), lo que equivale a imponer un pedal de freno sobre la glándula pineal, bloqueando así la liberación de melatonina. La ausencia de melatonina circulante informa al cerebro y al cuerpo de que se ha alcanzado la línea final de sueño. Es hora de acabar la carrera del sueño y de permitir que la vigilia activa regrese para el resto del día. En este sentido, los humanos funcionamos a base de «energía solar». Luego, a medida que la luz se desvanece, se retira el pedal de freno solar que bloquea la melatonina. Cuando esta empieza a aumentar, se señala otra fase de oscuridad y se convoca de nuevo al sueño a la línea de salida.

En la figura 2 puedes ver un perfil típico de liberación de melatonina. Comienza algunas horas después del atardecer. Luego aumenta rápidamente, alcanzando su máximo alrededor de las cuatro de la mañana. Cuando se acerca el amanecer, comienza a disminuir, cayendo a cantidades indetectables desde primeras horas del día hasta media mañana.

El ritmo no viaja

La llegada del motor a reacción supuso una revolución para el tránsito masivo de seres humanos por todo el planeta. Sin embargo, conlleva una calamidad biológica inesperada: los aviones nos permiten atravesar zonas horarias más rápido que el tiempo que nuestros relojes internos de 24 horas necesitan para ajustarse. Estos reactores son los causantes de un desfase biológico: el desfase horario o jet lag. Como resultado de este fenómeno, nos sentimos cansados y somnolientos durante el día en un huso horario distante del nuestro debido a que nuestro reloj interno todavía cree que es de noche. No ha tenido tiempo de adaptarse. Y por si eso no fuera ya suficientemente malo, por la noche a menudo no podemos conciliar el sueño o mantenerlo porque nuestro reloj interno cree ahora que es de día.

Tomemos el ejemplo de mi reciente vuelo a Inglaterra desde San Francisco. Londres está ocho horas por delante de San Francisco. Cuando llego a Inglaterra, a pesar de que el reloj digital del aeropuerto londinense de Heathrow me está diciendo que son las nueve de la mañana, para mi reloj circadiano interno es una hora muy diferente: es la hora de California, o sea, la una de la mañana. Tendría que estar durmiendo. Así pues, arrastraré por Londres mi cerebro y mi cuerpo desfasados a lo largo de todo el día, en un estado de profundo letargo. Cada aspecto de mi biología está pidiendo dormir. La mayoría de las personas en California están envueltas en sábanas en este momento.

Sin embargo, lo peor está por venir. A medianoche, hora de Londres, estoy en la cama, cansado e intentando quedarme dormido. Pero a diferencia de la mayoría de la gente en la ciudad, parece que no puedo conciliar el sueño. Aunque es medianoche, mi reloj biológico interno cree que son las cuatro de la tarde, la hora de California. Normalmente estaría despierto, y lo estoy, pero acostado en una cama de Londres. Pasarán seis horas antes de que se presente mi tendencia natural a conciliar el sueño… justo cuando Londres esté empezando a despertar y yo tenga que dar una conferencia. Un desastre.

Esto es el desfase horario o jet lag: durante el día, te sientes cansado y somnoliento en la nueva zona horaria porque tu reloj corporal y la biología que depende de él todavía «creen» que es de noche. Por la noche, no puedes dormir bien porque tu ritmo biológico todavía cree que es de día.

Por suerte, mi cerebro y mi cuerpo no permanecerán para siempre en este limbo desajustado. Me aclimataré a Londres mediante las señales de la luz del Sol en esta nueva ubicación. Pero es un proceso lento. Por cada día que te encuentres en una zona horaria diferente, tu núcleo supraquiasmático solo podrá reajustarse aproximadamente una hora. Así que, como Londres está ocho horas por delante de San Francisco, necesitaré ocho días para reajustarme a la hora inglesa. Lamentablemente, después de todos estos esfuerzos del reloj de 24 horas de mi núcleo supraquiasmático para arrastrarse hacia delante en el tiempo y conseguir establecerse en Londres, llega una noticia deprimente: el noveno día tengo que volar de regreso a San Francisco. ¡Mi pobre reloj biológico tiene que volver a afrontar la misma lucha, pero esta vez en la dirección opuesta!

Puede que hayas notado que parece más difícil aclimatarse a una nueva zona horaria si viajas hacia el oeste que si viajas al este. Hay dos razones para esto. En primer lugar, las ubicaciones que se encuentran al este requieren que te duermas más temprano de lo normal, lo que supone una gran exigencia biológica para que la mente simplemente se ponga en acción. Por el contrario, la dirección hacia el oeste exige que te quedes despierto hasta más tarde, que es una perspectiva consciente y pragmáticamente más sencilla. En segundo lugar, recordarás que cuando estamos aislados de cualquier influencia externa del mundo nuestro ritmo circadiano natural es, de forma innata, superior a un día (aproximadamente 24 horas y 15 minutos). Pese a que es una cantidad de tiempo modesta, esos 15 minutos hacen que sea más fácil estirar artificialmente un día que encogerlo. Cuando viajas hacia el oeste, en la dirección de tu reloj interno innato de mayor duración, ese «día» es de más de 24 horas y te resulta un poco más fácil acomodarte. Sin embargo, el viaje hacia el este, que implica para ti un «día» de menos de 24 horas, va en contra de tu ritmo innato más largo, razón por la cual te resulta más difícil adaptarte.

Tanto si viajas al oeste como al este, el jet lag representa un esfuerzo tortuoso para el cerebro, y comporta un profundo estrés biológico para las células, los órganos y los principales sistemas del cuerpo. Y tiene consecuencias. Los científicos han investigado a los tripulantes de cabina de aerolíneas que hacen con frecuencia trayectos de largo recorrido y tienen poco tiempo para recuperarse. Se han observado dos resultados alarmantes. En primer lugar, algunas partes de su cerebro —específicamente las relacionadas con el aprendizaje y la memoria— se habían reducido físicamente, lo que sugiere una destrucción de las células cerebrales provocada por el estrés biológico de los viajes a través de diferentes zonas horarias. En segundo lugar, su memoria a corto plazo estaba muy deteriorada. Comparadas con otras personas de su misma edad y antecedentes que no viajaban con frecuencia entre zonas horarias, mostraban más propensión a los olvidos. Otros estudios de pilotos, tripulantes de cabina y trabajadores que hacen distintos turnos han identificado otras consecuencias inquietantes, como porcentajes mucho más elevados de cáncer y diabetes tipo 2 que en la población general o que en otras personas que no viajan tanto.

A la vista de estos efectos nocivos, es comprensible que algunas personas que tienen que convivir con el jet lag, como los pilotos y los tripulantes de cabina de las aerolíneas, intenten mitigar esta desgracia. A menudo, en un intento de solucionar el problema, optan por tomar píldoras de melatonina. Recuerda mi vuelo de San Francisco a Londres. El día de mi llegada tuve muchos problemas para conciliar el sueño y dormir durante la noche. En parte, eso se debía a que en Londres mi cuerpo no liberaba melatonina durante las horas nocturnas. Mis máximos de melatonina estaban aún muchas horas por detrás, sincronizados con la hora de California. Pero imaginemos que hubiera decidido tomar un compuesto legal de melatonina después de llegar a Londres. Así es como habría funcionado: entre las siete y las ocho de la tarde, hora de Londres, habría tomado una píldora, desencadenando un aumento artificial de la melatonina circulante similar a los niveles máximos naturales que en esos momentos actuaban en el cuerpo de la mayoría de la gente de Londres. Como consecuencia, mi cerebro habría creído que era de noche y, con ese engaño inducido por la química, se le habría indicado al sueño que era el momento de ponerse en la línea de salida. Me habría seguido costando conciliar el sueño a esa hora tan irregular para mí, pero ese aviso horario habría aumentado de forma considerable la probabilidad de que me durmiera en ese contexto de desfase horario.

Presión del sueño y cafeína

Tu ritmo circadiano de 24 horas es el primero de los dos factores que determinan la vigilia y el sueño. El segundo es la presión del sueño. En este momento, una sustancia química llamada adenosina se está acumulando en tu cerebro. Con cada minuto que estés despierto, continuará aumentando. Es decir, cuanto más tiempo estés despierto, más adenosina se acumulará. Piensa en esta sustancia como en un barómetro químico que registra constantemente la cantidad de tiempo transcurrido desde que te has despertado esta mañana.

El aumento de adenosina en el cerebro tiene como consecuencia un deseo cada vez mayor de dormir. Esto se conoce como presión del sueño, y es la segunda fuerza que determina cuándo te sentirás somnoliento y, por tanto, tendrás que irte a la cama. Usando un astuto efecto de doble acción, las altas concentraciones de adenosina reducen el «volumen» de las regiones del cerebro que promueven la vigilia y suben el volumen de las regiones que inducen el sueño. Como resultado de esa presión química del sueño, cuando las concentraciones de adenosina alcancen un máximo, aparecerá una irresistible necesidad de dormir. A la mayoría de la gente eso le sucede después de estar despierto entre 12 y 16 horas.

Sin embargo, puedes silenciar la señal de sueño de la adenosina de forma artificial tomando una sustancia química que te hará sentir más alerta y despierto: la cafeína. La cafeína no es un suplemento alimenticio, sino el estimulante psicoactivo más utilizado (y consumido en exceso) en el mundo. Después del petróleo, es el producto más comercializado del planeta. El consumo de cafeína representa la mayor y más prolongada utilización no supervisada de una sustancia por parte de la especie humana, quizá solo comparable con el alcohol, y continúa hasta el día de hoy.

La cafeína funciona compitiendo con la adenosina por el privilegio de aferrarse a los sitios encargados de recibir la adenosina en el cerebro, también conocidos como receptores. Sin embargo, una vez que la cafeína ocupa esos receptores, no los estimula como la adenosina, provocando sueño. La cafeína bloquea y desactiva los receptores, actuando como un agente enmascarador. Es el equivalente a taparse los oídos con los dedos para silenciar un sonido. Al secuestrar y ocupar estos receptores, la cafeína bloquea la señal de somnolencia que en una situación normal sería comunicada al cerebro por la adenosina. El resultado: la cafeína te engaña haciéndote sentir alerta y despierto, a pesar de los altos niveles de adenosina que te invitan a dormir.

Las concentraciones circulantes de cafeína alcanzan su nivel máximo treinta minutos después de su ingestión. Sin embargo, el problema es la persistencia de esta sustancia en tu sistema. En farmacología usamos el concepto «vida media» para referirnos a la eficacia de un medicamento. Esto simplemente quiere decir el tiempo que necesita el cuerpo para eliminar el 50 % de la concentración de un medicamento. La cafeína tiene una vida media de cinco a siete horas. Supongamos que te tomas una taza de café antes de la cena, sobre las siete y media. Eso significa que, hacia la una y media de la mañana, el 50 % de esa cafeína aún puede estar activa y circulando por todo el tejido cerebral. En otras palabras, antes de la una y media de la mañana aún no habrás completado el trabajo de limpiar tu cerebro de la cafeína que te bebiste antes de cenar.

Ese 50 % restante no es inocuo, pues sigue siendo una dosis de cafeína bastante potente; todavía te quedará hacer mucho trabajo de descomposición durante la noche antes de que desaparezca. Mientras tu cuerpo batalle contra la fuerza opuesta de la cafeína, no te será fácil conciliar el sueño. La mayoría de las personas no son conscientes de cuánto tiempo se tarda en eliminar una sola dosis de cafeína, y, por lo tanto, cuando se despiertan por la mañana, no establecen una relación entre la mala noche que acaban de pasar y la taza de café que se tomaron antes de cenar.

La cafeína —presente no solo en el café, en algunos tipos de té y en muchas bebidas energéticas, sino en alimentos como el chocolate negro y el helado, así como en medicamentos como las píldoras para perder peso o los analgésicos— es una de las principales responsables de que la gente no se duerma con facilidad y profundamente, algo que generalmente se disfraza de insomnio, que es una auténtica alteración médica. También hay que tener en cuenta que los productos llamados descafeinados no carecen de cafeína. Una taza de café descafeinado, por lo general, contiene entre un 15 % y un 30 % de la dosis de una taza de café. Si bebes de tres a cuatro tazas de descafeinado por la noche, es tan perjudicial para el sueño como una taza de café normal.

El subidón de cafeína desaparece. La cafeína es eliminada de tu sistema por una enzima del hígado, que la va degradando a medida que pasa el tiempo. En gran parte debido a la genética, algunas personas tienen una versión más eficiente de la enzima que degrada la cafeína, lo que permite que el hígado la elimine rápidamente del torrente sanguíneo. Estas pocas personas pueden tomarse un café expreso durante la cena y quedarse dormidas sin problemas a medianoche. Otras, sin embargo, tienen una versión de la enzima de acción más lenta. Necesitan mucho tiempo para que su sistema elimine la misma cantidad de cafeína. Como resultado, son muy sensibles a los efectos de esta sustancia. El efecto de una taza de té o de café tomada por la mañana les durará todo el día, y si toman una segunda taza, aunque sea a primera hora de la tarde, les será difícil conciliar el sueño por la noche. El envejecimiento también altera la velocidad de eliminación de la cafeína: cuanto más viejos somos, más tardan nuestro cerebro y nuestro cuerpo en eliminar la cafeína; por lo tanto, a medida que cumplimos años, nos volvemos más sensibles a la influencia perturbadora del sueño que tiene la cafeína.

Si tomas café para tratar de mantenerte despierto hasta bien entrada la noche, debes estar preparado para una consecuencia molesta de la cafeína en tu sistema: un fenómeno conocido como el rebote de la cafeína. Como las pilas que se agotan en un robot de juguete, tus niveles de energía caen en picado rápidamente. Te resulta difícil funcionar y concentrarte, y vuelves a tener una fuerte sensación de somnolencia.

Ahora ya sabemos por qué ocurre esto. Durante el tiempo que la cafeína está en tu sistema, la sustancia adormecedora que resulta bloqueada (la adenosina) continúa acumulándose. Sin embargo, tu cerebro no está al tanto de esta marea creciente de adenosina, porque el muro de cafeína que has creado está deteniendo su percepción. Una vez que tu hígado desmantele esa barrera de cafeína, tendrás una reacción negativa viciosa: la somnolencia que te sobrevino dos o tres horas atrás, antes de tomar el café, regresa sumada a toda la adenosina extra que se ha acumulado en estas horas, mientras esperabas con impaciencia a que la cafeína desapareciera. Cuando los receptores quedan libres, una vez que la cafeína se ha descompuesto, la adenosina se apresura y asfixia a los receptores. Cuando esto sucede, te asalta una urgencia de dormir todavía más poderosa que viene estimulada por la adenosina debido al efecto rebote de la cafeína antes mencionado. A menos que vayas a consumir más cafeína para contrarrestar el efecto de la adenosina, lo que iniciaría un ciclo de dependencia, te resultará muy difícil mantenerte despierto.

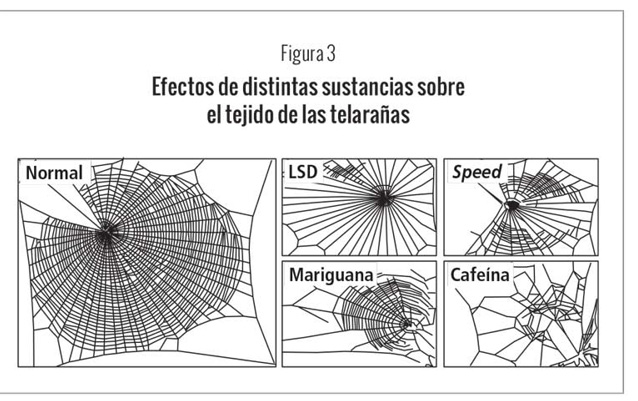

Para recalcar los efectos de la cafeína, incluyo una referencia a una investigación esotérica llevada a cabo por la NASA en la década de 1980. Los científicos expusieron a unas arañas a diferentes drogas y luego observaron las telarañas que tejieron. Entre las drogas se incluían LSD, speed (anfetamina), mariguana y cafeína. Los resultados, que hablan por sí mismos, se pueden observar en la figura 3.

Los investigadores observaron cuán sorprendentemente incapaces eran las arañas de construir cualquier cosa que se pareciera a una red normal o lógica de uso funcional cuando se les administraba cafeína, incluso en comparación con el consumo de otras potentes drogas.

Vale la pena señalar que la cafeína es una droga estimulante. Es también la única sustancia adictiva que damos de forma habitual a niños y adolescentes (volveremos a las consecuencias de ello más adelante en este libro).

De acuerdo, en desacuerdo

Vamos a dejar de lado la cafeína por un momento. Tal vez pienses que las dos fuerzas que rigen el sueño —el ritmo circadiano de 24 horas del núcleo supraquiasmático y la señal de presión del sueño de la adenosina— se comunican entre sí para unir sus efectos. En realidad, no lo hacen. Son dos sistemas distintos e independientes que se desconocen el uno al otro. No están unidos, pero sí suelen estar asociados.

La figura 4 comprende 48 horas, de izquierda a derecha (dos días y dos noches). La línea de puntos es el ritmo circadiano, también conocido como proceso C. Al igual que una sinusoide, aumenta y disminuye de manera sistemática y repetida, y luego aumenta y desciende una vez más. Desde la izquierda de la figura, el ritmo circadiano comienza a aumentar su actividad unas horas antes de que te despiertes, comunicando al cerebro y al cuerpo una señal de alerta de energía. Piensa en ello como en una estimulante banda musical que se acerca desde la distancia. Al principio, la señal es suave, pero gradualmente crece, crece y crece. A primera hora de la tarde, en la mayoría de los adultos sanos la señal de activación del ritmo circadiano alcanza su punto máximo.

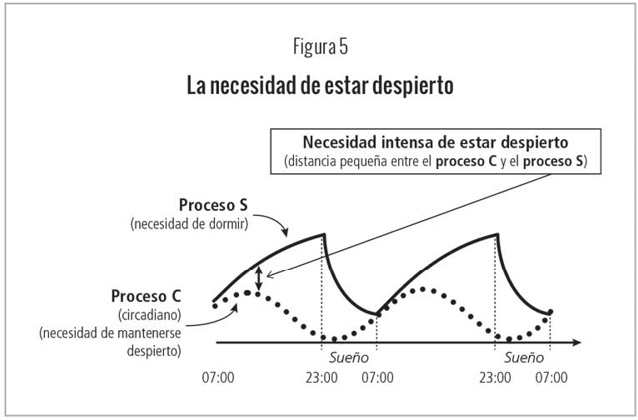

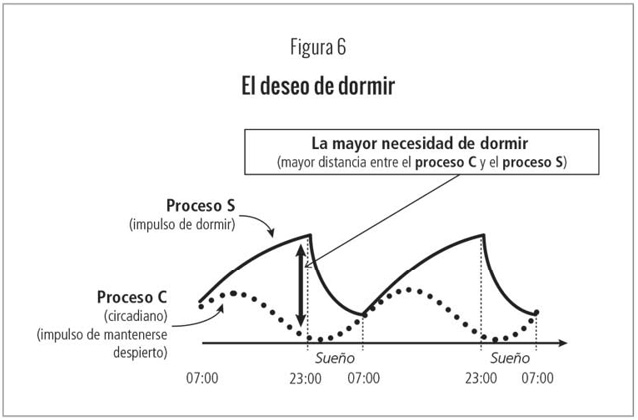

Ahora pensemos en lo que está sucediendo con el otro factor de control del sueño, la adenosina. Esta crea una presión para dormir, también conocida como proceso S, representado con una línea continua en la figura 4. Cuanto más tiempo estás despierto, más adenosina se acumula, creando un impulso (presión) creciente para dormir. En promedio, a última hora de la mañana solo has estado despierto durante unas pocas horas. En consecuencia, las concentraciones de adenosina han aumentado solo un poco. Además, el ritmo circadiano se encuentra en su potente aumento de alerta. Esta combinación de fuerte activación del ritmo circadiano con bajas cantidades de adenosina da como resultado una agradable sensación de estar completamente despierto, o al menos así debería ser, siempre y cuando tu sueño de la noche anterior tuviera suficiente calidad y duración. Si sientes que podrías dormirte con facilidad a media mañana, es muy probable que no hayas dormido suficiente, o que la calidad de tu sueño no haya sido buena. La distancia entre las líneas curvas superiores es un reflejo directo de tu deseo de dormir. Cuanto mayor sea la distancia entre las dos, más grandes son tus ganas de dormir.

Por ejemplo, a las 11 de la mañana, si te has despertado a las ocho, hay solo una pequeña distancia entre la línea de puntos (ritmo circadiano) y la línea continua (presión de sueño), ilustrada en la figura 5 por la doble flecha vertical. Esta mínima diferencia quiere decir que hay un impulso débil hacia el sueño y una fuerte necesidad de estar despierto y alerta.

Sin embargo, hacia las 11 de la noche la situación es muy diferente, como se muestra en la figura 6. Ahora llevas despierto 15 horas y tu cerebro está empapado en elevadas concentraciones de adenosina (fíjate en cómo ha aumentado la línea continua en la figura). Además, la línea punteada del ritmo circadiano desciende, lo que disminuye tus niveles de actividad y de alerta. En consecuencia, la distancia entre las dos líneas ha crecido más, como indica la doble flecha vertical larga de la figura 6. Esta potente combinación de abundante adenosina (alta presión de sueño) y de ritmo circadiano decreciente (niveles de actividad bajos) despierta un fuerte deseo de dormir.

¿Qué sucede con toda la adenosina acumulada una vez que te duermes? Durante el sueño comienza una evacuación masiva, ya que el cerebro tiene la oportunidad de degradar y eliminar la adenosina del día. A lo largo de la noche, mientras duermes, se reduce el peso de la presión del sueño, aligerando la carga de adenosina. Después de aproximadamente ocho horas de sueño saludable, la purga de adenosina está completa. Justo cuando termina este proceso, la banda musical de tu ritmo de actividad circadiana vuelve a sonar, y su influencia energizante comienza a acercarse. Cuando estos dos procesos intercambian sus lugares por la mañana y el volumen enardecedor del ritmo circadiano se vuelve más fuerte (indicado por el encuentro de las dos líneas en la figura 6), nos despertamos de forma natural (a las siete de la mañana del segundo día, en el ejemplo). Después de esa noche completa de sueño, ahora estás listo para enfrentar otras 16 horas de vigilia con vigor físico y una función cerebral aguda.

El día (y la noche) de la independencia

¿Alguna vez has pasado despierto 24 horas? O, lo que es lo mismo, ¿alguna vez has dejado de dormir por la noche y has permanecido despierto durante todo el día siguiente? Si lo has hecho, y consigues traer a la mente la mayor parte de esa experiencia, puede que recuerdes haberte sentido adormilado y horrible, aunque había otros momentos en que, a pesar de llevar despierto tanto tiempo, paradójicamente te sentías más alerta. ¿Por qué? No aconsejo a nadie que realice este experimento personal, pero evaluar el estado de alerta de una persona a lo largo de 24 horas de privación total del sueño es una forma que los científicos tienen de demostrar que las dos fuerzas que determinan cuándo quieres estar despierto y cuándo dormido (el ritmo circadiano de 24 horas y el aviso de somnolencia de la adenosina) son independientes y pueden desviarse de su patrón normal.

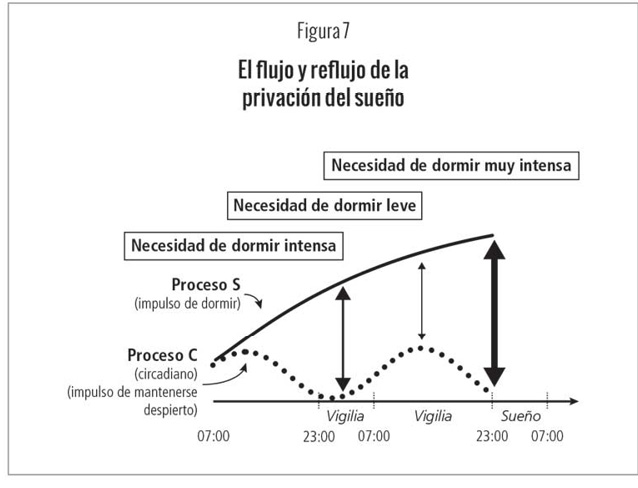

Veamos la figura 7, que muestra un segmento de tiempo de 48 horas y los dos factores en cuestión: el ritmo circadiano de 24 horas y la señal de presión de sueño de la adenosina, así como la distancia que hay entre ellos. En esta situación, el voluntario de nuestro experimento permanecerá despierto toda la noche y todo el día. A medida que la noche de privación de sueño avanza, la presión de la adenosina (línea superior) aumenta progresivamente, como el nivel del agua en un fregadero tapado cuando se deja el grifo abierto. No disminuirá en toda la noche. No podrá hacerlo, porque el sueño está ausente.

Al permanecer despierto y bloquear el acceso al drenaje de adenosina que tiene lugar cuando se duerme, el cerebro no puede liberarse de la presión química del sueño. La cantidad de adenosina sigue aumentando. Esto debería implicar que cuanto más tiempo estés despierto, más sueño experimentarás. Pero no es así. Aunque te sentirás un poco más somnoliento durante toda la fase nocturna, y tu alerta llegará a su punto bajo hacia las cinco o las seis de la mañana, a partir de ahí tomarás un segundo impulso. ¿Cómo es posible eso, si los niveles de adenosina y la correspondiente presión del sueño continúan aumentando?

La respuesta reside en tu ritmo circadiano de 24 horas, que ofrece un breve período de salvación de la somnolencia. A diferencia de la presión del sueño, tu ritmo circadiano no presta atención a si estás dormido o despierto. Su expresión lenta y rítmica continúa cayendo y aumentando estrictamente sobre la base de la hora que es. No importa qué nivel de adenosina y somnolencia exista en tu cerebro, pues el ritmo circadiano de 24 horas se activa independientemente de tu actual falta de sueño.

Si nos fijamos de nuevo en la figura 7, el cambio experimentado hacia las seis de la mañana puede explicarse por la combinación de una alta presión del sueño de la adenosina y un ritmo circadiano que llega a su punto más bajo. La distancia vertical que separa estas dos líneas a las tres de la mañana es grande, como indica la primera flecha vertical de la figura. Pero si puedes superar este bajón en tu estado de vigilia, llegará una recuperación. Por la mañana, el aumento de tu ritmo circadiano vendrá a rescatarte, acumulando un incremento de la alerta durante toda la mañana, lo que compensará los niveles crecientes de la presión del sueño de adenosina. A medida que tu ritmo circadiano alcanza su punto máximo alrededor de las 11 de la mañana, la distancia vertical entre las dos líneas correspondientes en la figura 7 disminuye.

El resultado es que te sentirás mucho menos soñoliento a las 11 de lo que lo estabas a la tres de la mañana, a pesar de llevar más tiempo despierto. Lamentablemente, este segundo aliento no dura. Al avanzar la tarde, el ritmo circadiano comienza a disminuir a medida que la adenosina aumenta la presión del sueño. Entonces te alcanza toda la fuerza de una inmensa presión para que duermas. Hacia las nueve, existe una enorme distancia entre las dos líneas de la figura 7. Sin anfetaminas o cafeína intravenosa, el sueño se abre paso, rescatando a tu cerebro del débil control actual de tu vigilia borrosa y envolviéndote entre sus brazos.

¿Estoy durmiendo lo suficiente?

Dejando a un lado el caso extremo de la privación del sueño, ¿cómo puedes saber si estás durmiendo lo suficiente? Aunque se necesita una evaluación clínica para abordar esta cuestión en profundidad, una regla práctica es responder a dos sencillas preguntas. La primera es: después de despertarte por la mañana, ¿podrías volver a dormirte a las 10 o a las 11 de la mañana? Si la respuesta es «sí», probablemente no has dormido lo suficiente y tu sueño no ha sido de buena calidad. La segunda es: ¿puedes mantenerte activo de forma óptima sin tomar cafeína antes del mediodía? Si la respuesta es «no», entonces probablemente estás automedicándote para sobrellevar tu privación crónica de sueño.

Deberías tomarte en serio estas dos señales y tratar de solucionar tu déficit de sueño. Trataremos en profundidad esta cuestión en los capítulos 13 y 14, cuando hablemos de los factores que impiden y deterioran tu sueño, así como del insomnio y de sus tratamientos efectivos. Por lo general, estas sensaciones que llevan a dormirse a media mañana, o a buscar en la cafeína una forma de reavivar el estado de alerta, se dan en personas que no se reservan al menos ocho o nueve horas para dormir en la cama. Cuando no duermes lo suficiente, una de las muchas consecuencias es que las concentraciones de adenosina se mantienen demasiado altas. Al igual que ocurre con la deuda pendiente de un préstamo, por la mañana queda una cierta cantidad de la adenosina de ayer. Durante el día siguiente podrás sobrellevar ese sueño atrasado, pero, como ocurre con el préstamo atrasado, la deuda de sueño continuará acumulándose. No puedes evitarlo. La deuda se transferirá al siguiente ciclo de pago, y al siguiente y al siguiente, causando un estado de privación prolongada y crónica del sueño que se arrastrará de un día a otro. Esta necesidad de dormir insatisfecha desemboca en una sensación de fatiga crónica, que se manifiesta a través de muchas enfermedades mentales y físicas frecuentes hoy día en todas las naciones industrializadas.

Otras preguntas que pueden indicarte que existe una falta de sueño son: si no pones una alarma para despertarte, ¿podrías seguir durmiendo? (Si es así, necesitas dormir más de lo que lo estás haciendo). Cuando estás trabajando frente a la computadora, ¿te encuentras leyendo y releyendo una y otra vez la misma frase? (Esto a menudo es señal de un cerebro fatigado y dormido). ¿Te olvidas a veces de qué color eran los últimos semáforos mientras manejas? (A menudo, se trata de una simple distracción, pero la falta de sueño también puede ser la culpable).

Por supuesto, incluso si reservas suficientes horas para un buen sueño nocturno, aún puedes sentirte cansado y somnoliento al día siguiente debido a un trastorno del sueño sin diagnosticar. De hecho, en la actualidad se conocen más de un centenar de ellos. El más frecuente es el insomnio, seguido de los trastornos respiratorios durante el sueño o apnea del sueño, que incluye fuertes ronquidos. Si sospechas que sufres algún trastorno del sueño, lo que conlleva fatiga diurna y disfunción o malestar, pide cita a tu médico para que te derive a un especialista del sueño. Lo más importante en este caso es no tomar pastillas para dormir como primera opción. Sabrás por qué digo esto cuando leas el capítulo 14, pero no dudes en saltarte directamente a la sección de las píldoras para dormir si ya las estás tomando o estás pensando en tomarlas en un futuro inmediato.

Por si puede serte útil, he incluido un enlace a un cuestionario desarrollado por investigadores del sueño que te permitirá determinar hasta qué punto estás durmiendo de forma adecuada. Se llama SATED, es fácil de completar y consta de solo cinco sencillas preguntas.