Capítulo 11

La creatividad y el control de los sueños

Además de ser un severo centinela de tu cordura y tu bienestar emocional, el sueño REM, y en concreto la capacidad de soñar, aporta otro beneficio distintivo: el procesamiento de la información inteligente que inspira la creatividad y promueve la resolución de problemas. Tanto es así que algunas personas intentan controlar este proceso normalmente no volitivo y dirigir sus propias experiencias oníricas mientras duermen.

Soñar: la incubadora creativa

Como ya sabemos, el sueño no-REM profundo fortalece los recuerdos individuales. Pero es el sueño REM el que ofrece el beneficio magistral y complementario de fusionar y mezclar esos ingredientes elementales de manera abstracta y altamente novedosa. Durante el estado de sueño onírico, tu cerebro contemplará vastas áreas de conocimiento adquirido y luego extraerá reglas generales y aspectos en común: «la esencia». Nos despertamos con una «red mental» capaz de hallar soluciones a problemas que antes eran impenetrables. De esta manera, el hecho de soñar durante la fase REM se convierte en una alquimia informativa.

Del proceso de soñar, que yo calificaría de ideaestesia, han surgido algunos de los más revolucionarios avances del progreso humano. Tal vez nada ilustra mejor la inteligencia de los sueños durante la fase REM que las sofisticadas soluciones a todo lo que conocemos, y cómo encajan entre sí. No estoy tratando de ser confuso. Más bien estoy describiendo el sueño de Dmitri Mendeléiev el 17 de febrero de 1869, que lo condujo a la elaboración de la tabla periódica de elementos: la sublime ordenación de todos los componentes constitutivos de la naturaleza que se conocen.

Mendeléiev, un químico ruso de renombrado ingenio, tenía una obsesión. Sentía que podía haber una lógica organizativa en los elementos conocidos del universo, lo que se describió eufemísticamente por algunos como la búsqueda del ábaco de Dios. Como prueba de su obsesión, Mendeléiev hizo su propio juego de naipes, en el que cada carta representaba uno de los elementos universales con sus propiedades químicas y físicas particulares. Sentado en su oficina o en su casa, o durante largos viajes en tren, barajaba los naipes y repartía una carta cada vez, tratando de deducir la regla de todas las reglas: una regla que explicara cómo encajaba este rompecabezas ecuménico. Durante años, reflexionó sobre el enigma de la naturaleza sin obtener respuesta.

Se cree que después de pasar tres días y tres noches sin dormir, llegó al límite de su creciente frustración. Si bien parece improbable que pasara esa cantidad de tiempo sin dormir, lo que sí resulta incuestionable era su continuo fracaso a la hora de intentar descifrar el código. Sucumbiendo al agotamiento, y con los elementos todavía arremolinándose en su mente rechazando toda lógica organizada, Mendeléiev se echó a dormir. Mientras dormía, soñó, y su cerebro soñador logró lo que su cerebro despierto había sido incapaz de hacer. El sueño se apoderó de los ingredientes arremolinados en su mente y, en un momento de brillantez creativa, los ordenó en una cuadrícula divina con filas (períodos) y columnas (grupo). En palabras del propio Mendeléiev:

Vi en sueños una mesa donde todos los elementos encajaban como debían. Al despertar, inmediatamente lo escribí en un pedazo de papel. Más tarde constaté que solo parecía necesario hacer una corrección.

Si bien algunos cuestionan hasta qué punto fue completa la solución del sueño, nadie cuestiona la evidencia de que Mendeléiev tuvo un sueño que inspiró la formulación de la tabla periódica. Fue su cerebro soñador, no su cerebro despierto, el que percibió una disposición organizada de todos los elementos químicos conocidos. Dejó que el sueño de la fase REM resolviera el desconcertante acertijo de cómo se unían todos los componentes del universo conocido: una revelación inspirada de magnitud cósmica.

Mi propio campo de la neurociencia ha sido beneficiario de revelaciones alimentadas por sueños similares. El más impactante es el del neurocientífico Otto Loewi. Loewi soñó con un inteligente experimento con el corazón de dos ranas que finalmente revelaría cómo se comunican las células nerviosas usando químicos (neurotransmisores) liberados a través de las pequeñas brechas que los separan (sinapsis), en lugar de por señales eléctricas directas. Tan profundo fue este descubrimiento derivado de un sueño que le valió a Loewi un Premio Nobel.

También sabemos de preciosas aportaciones artísticas que han surgido de los sueños. Así pasó con la creación de las canciones Yesterday y Let it be, de Paul McCartney. Ambas llegaron a su autor mientras dormía. En el caso de Yesterday, McCartney relata su despertar tras un sueño inspirador mientras se alojaba en una pequeña habitación del ático de la casa de su familia en Wimpole Street, Londres, durante el rodaje de la estupenda película Help:

Me desperté con una hermosa melodía en mi cabeza. Pensé: «Es genial, me pregunto qué es». Había un piano vertical a la derecha de la cama, al lado de la ventana. Me levanté, me senté al piano, encontré el sol, encontré el fa sostenido, y eso te lleva a si, a mi menor, y finalmente de vuelta a mí. Todo avanza de forma lógica. Me gustó mucho la melodía, pero, como la había soñado, no podía creer que la hubiera escrito. Pensé: «No, nunca antes he escrito algo así». ¡Pero lo había hecho, que era lo más mágico!

Nací y crecí en Liverpool, de modo que estoy ciertamente predispuesto a enfatizar la brillantez soñadora de los Beatles. Para no quedarse atrás, sin embargo, Keith Richards, de los Rolling Stones, tiene posiblemente la mejor historia inspirada en un sueño: la que dio lugar a los acordes iniciales de su canción Satisfaction. Richards dejaba habitualmente una guitarra y una grabadora junto a su cama para grabar ideas que le venían durante la noche. Él mismo describe la siguiente experiencia del 7 de mayo de 1965, después de haber regresado a su habitación de hotel en Clearwater, Florida, tras una presentación esa noche:

Como de costumbre, me fui a la cama con mi guitarra, y a la mañana siguiente me despierto y veo que la cinta ha llegado al final. Y pienso: «Bueno, tal vez presioné un botón cuando estaba dormido». Así que rebobiné la cinta hasta el principio y le di al play, y allí, en algún tipo de versión fantasmal, estaba la primera línea de Satisfaction. Estaba todo el verso. Y después de eso, había cuarenta minutos con mis ronquidos. Pero ahí estaba el embrión de la canción; realmente soñé con esa mierda.

La musa creativa de los sueños también ha provocado innumerables ideas literarias y épicas. Tomemos como ejemplo a la autora Mary Shelley, que se vio inmersa en un terrorífico sueño una noche de verano de 1816, mientras se hospedaba en una de las fincas de lord Byron cerca del lago Lemán; un sueño que le pareció casi real. Ese paisaje onírico le dio a Shelley la estética y la narrativa de la espectacular novela gótica Frankenstein. Luego está el poeta surrealista francés St. Paul Boux, que conocía bien el fértil talento que proporcionan los sueños. Se dice que cada noche, antes de retirarse a dormir, colgaba un letrero en la puerta de su habitación que decía: «No molestar: poeta trabajando».

Este tipo de anécdotas resultan divertidas de contar, pero no sirven como datos experimentales. ¿Cuál es, entonces, la evidencia científica que establece que el sueño, y específicamente la fase REM y el soñar, ofrece una forma de procesamiento asociativo de la memoria que fomenta la resolución de problemas? ¿Y qué tiene de especial la neurofisiología del sueño REM y de los sueños vinculados a él para explicar estos beneficios creativos?

La confusa lógica del sueño REM

Un desafío obvio que plantea el examen del cerebro cuando está dormido es que… está dormido. Las personas dormidas no pueden participar en pruebas computarizadas ni dar respuestas útiles, que es como habitualmente los científicos cognitivos abordan el estudio del cerebro. Dejando a un lado los sueños lúcidos, que abordaremos al final de este capítulo, podemos decir que los científicos se quedan con las ganas de saber más. Incapaces de conseguir que los participantes realicen pruebas mientras duermen, con frecuencia nos vemos resignados a observar pasivamente la actividad cerebral durante el sueño. Medimos el desempeño de la vigilia antes y después del sueño e intentamos determinar si las fases del sueño o la actividad onírica que han tenido lugar entremedio pueden explicar cualquier beneficio observado al día siguiente.

Mi colega de la Facultad de Medicina de Harvard, Robert Stickgold, y yo diseñamos una solución para este problema, aunque indirecta e imperfecta. En el capítulo 7 describí el fenómeno de la inercia del sueño, que genera remanentes que quedan en el cerebro hasta pocos minutos después de despertar. Nos preguntamos si podríamos convertir esta breve ventana que ofrece la inercia del sueño en una posibilidad experimental, pero no despertando a los sujetos para su evaluación por la mañana, sino despertándolos en diferentes etapas del sueño no-REM y del sueño REM durante la noche.

Cuando te despiertas, las dramáticas alteraciones en la actividad cerebral producidas por el sueño no-REM y REM, así como los cambios en las concentraciones neuroquímicas, no se revierten instantáneamente. Por el contrario, las propiedades neuronales y químicas de esas etapas de sueño particular se prolongan durante unos minutos, creando un período de inercia que separa la verdadera vigilia del sueño. Tras el despertar forzoso, la neurofisiología del cerebro está más cerca del sueño que de la vigilia, y con cada minuto que pase, la concentración de la etapa previa del sueño desde la cual un individuo ha despertado se desvanecerá gradualmente hasta el despertar pleno.

Pensamos que si restringíamos la duración de las pruebas cognitivas a tan solo noventa segundos, podríamos despertar a las personas y evaluarlas rápidamente en esta fase transicional del sueño. Al hacerlo, quizá pudiéramos capturar algunas de las propiedades funcionales de la etapa de sueño de la que se despertaba al participante, como si atrapáramos los vapores de una sustancia que se evapora para analizar esas emanaciones y sacar conclusiones sobre las propiedades de la sustancia en cuestión.

Funcionó. Desarrollamos una prueba de anagrama en la que las letras de las palabras estaban desordenadas. Cada palabra estaba compuesta por cinco letras, y los rompecabezas del anagrama solo tenían una solución correcta (como por ejemplo, «NASOG» = «GANSO»). Los participantes verían las palabras codificadas una a una en la pantalla durante unos segundos, y se les pediría que dijeran la solución, si es que la sabían, antes de que se acabara el tiempo y apareciera el siguiente acertijo en pantalla. Cada sesión de prueba duraría solo noventa segundos y, tras registrar los resultados, permitiríamos que los participantes se volvieran a dormir.

Antes de acostarlos en el laboratorio del sueño con electrodos colocados en la cabeza y en el rostro para poder medir su sueño en tiempo real a través de un monitor ubicado en la habitación contigua, a los sujetos se les describió la tarea. También se les permitió realizar unas cuantas pruebas para que se familiarizaran con el funcionamiento de la misma. Después de que conciliaran el sueño, desperté a los sujetos cuatro veces durante toda la noche: dos veces cuando estaban en sueño no-REM (a primera y última hora de la noche) y dos veces estando en sueño REM (también temprano y tarde en la noche).

Al despertarlos del sueño no-REM, los participantes no parecían mostrarse especialmente creativos; resolvieron solo algunos de los acertijos. Pero la historia fue diferente cuando los desperté del sueño REM en la fase onírica. En general, las habilidades para resolver los problemas se dispararon: los participantes resolvieron entre un 15 % y un 35 % más de acertijos al salir del sueño REM que cuando se despertaban del sueño no-REM o que cuando estaban despiertos durante el día.

Además, la forma en que los participantes resolvían los problemas tras salir del sueño REM era diferente de como resolvían los problemas cuando salían del sueño no-REM o cuando estaban despiertos durante el día. Uno de los sujetos me dijo que las soluciones simplemente «brotaron», aunque en ese momento él no sabía que había estado en el sueño REM justo antes. Las soluciones parecían más sencillas cuando el cerebro estaba siendo bañado por el resplandor de los sueños. Por lo que respecta a los tiempos de respuesta, las soluciones llegaron más instantáneamente después de despertar del sueño REM. Los vapores persistentes de los sueños proporcionaban un estado de procesamiento de la información más fluido, divergente y de «mente abierta».

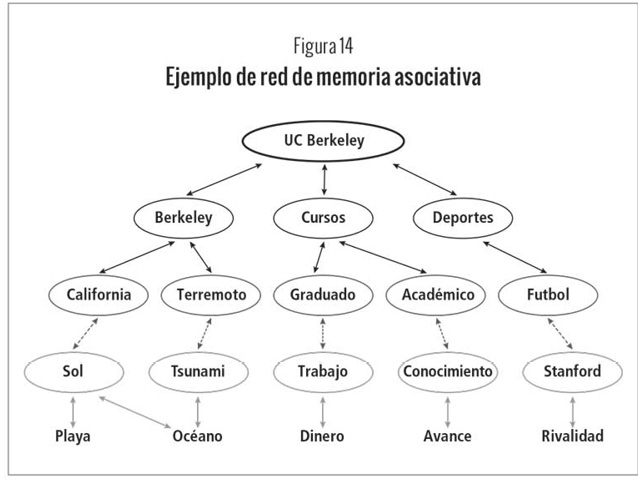

Usando este mismo método de despertar experimental, Stickgold realizó otra prueba de inteligencia que reafirmó cómo el cerebro soñador de la fase REM opera de manera radicalmente diferente cuando se trata de procesar la memoria creativa. Examinó la forma en que nuestros almacenes de conceptos relacionados, también conocidos como conocimiento semántico, funcionan durante la noche. El conocimiento semántico es como un árbol familiar piramidal que se expande de arriba abajo en función de la intensidad de la relación. La figura 14 es un ejemplo de una de esas redes asociativas extraídas de mi propia mente con respecto a la Universidad de California (UC) en Berkeley, donde soy profesor:

A través de una prueba estándar de computadora, Stickgold midió cómo operaban estas redes asociativas de información después de despertar de la fase no-REM y de la fase REM, así como en el desempeño habitual durante el estado de vigilia. Cuando se despierta al cerebro en la fase no-REM o se mide el rendimiento durante el día, los principios operativos del cerebro están estrecha y lógicamente conectados, tal como se muestra en la figura 14. Sin embargo, si despiertas al cerebro cuando está soñando en la fase REM, el algoritmo del funcionamiento es completamente diferente. Ya no existe esa preponderancia de la conexión asociativa lógica. El cerebro soñador de la fase REM muestra un absoluto desinterés por los enlaces insulsos y de sentido común de las asociaciones: ataca los enlaces obvios y favorece la relación de conceptos distantes. La protección lógica abandona al cerebro cuando este sueña en la fase REM, y a partir de entonces serán los lunáticos los que dirigirán, de forma maravillosamente ecléctica, el manicomio de la memoria asociativa. Los resultados sugieren que mientras se sueña en la fase REM casi todo vale, y cuanto más extraño sea, mejor.

Los experimentos de resolución de anagramas y preparación semántica revelaron cuán radicalmente diferentes eran los principios operativos del cerebro soñador en comparación con los del sueño no-REM y la vigilia. A medida que entramos en la fase REM y los sueños se afianzan, comienza a producirse una forma inspirada de mixología de la memoria. Ya no estamos obligados a ver las conexiones típicas y evidentes entre las unidades de memoria. Por el contrario, el cerebro se inclina activamente hacia la búsqueda de los enlaces más distantes y no obvios entre los conjuntos de información.

Esta ampliación de la apertura de nuestra memoria es similar a mirar a través de un telescopio desde el extremo opuesto. Desde el punto de vista de la creatividad transformadora, cuando estamos despiertos miramos por el lado equivocado del telescopio. Tenemos una visión miope, hiperfocal y estrecha que no puede capturar el cosmos informativo completo que se ofrece en el cerebro. Cuando estamos despiertos, vemos solo una estrecha porción de todas las posibles interrelaciones de la memoria. Sin embargo, cuando entramos en el estado de soñar sucede lo contrario: empezamos a mirar a través del otro extremo del telescopio (el extremo correcto). Usando el objetivo gran angular de los sueños, podemos aprehender la constelación completa de información almacenada y sus diversas posibilidades combinatorias, todo ello en beneficio de la creatividad.

Fusión de la memoria en el horno de los sueños

Si combinamos estos dos hallazgos experimentales con la resolución de problemas gracias a la inspiración de los sueños, como le ocurrió a Dmitri Mendeléiev, surgen dos hipótesis claras y comprobables científicamente.

Primero, si alimentamos a un cerebro despierto con los ingredientes de un problema concreto, las conexiones novedosas y las soluciones al mismo surgirán preferentemente, si no de forma exclusiva, tras pasar un tiempo soñando en la fase REM. En segundo lugar, más allá del mero hecho de tener sueños en REM, el contenido de esos sueños debería determinar el éxito de los beneficios hiperasociativos en la resolución de problemas. Al igual que con los efectos del sueño REM para nuestro bienestar emocional y mental explicados en el capítulo anterior, esto último demuestra que el sueño REM es necesario pero no suficiente. Lo que determina el éxito creativo es el acto de soñar y el contenido concreto de esos sueños.

Eso es precisamente lo que nosotros y otros investigadores hemos encontrado una y otra vez. Como ejemplo, supongamos que te muestro una relación simple entre dos objetos, A y B, donde A debe elegirse sobre B (A > B). Luego te enseño otra relación, en la que el objeto B debe elegirse sobre el objeto C (B > C). Son dos premisas separadas y aisladas. Si después te muestro A y C juntos y te pregunto cuál elegirías, es muy probable que elijas a A sobre C, porque tu cerebro hará un salto inferencial. Al tomar dos memorias preexistentes (A > B y B > C) y relacionarlas de modo flexible (A > B > C), se te habrá ocurrido una respuesta completamente nueva a una pregunta que no se te había formulado con anterioridad (A > C). Este es el poder del procesamiento de la memoria relacional, que recibe un impulso acelerado durante el sueño REM.

En un estudio realizado con mi colega de Harvard, el doctor Jeffrey Ellenbogen, les enseñamos a los participantes muchas de estas premisas individuales anidadas en una gran cadena de interconexión. Luego les hicimos pruebas para evaluar no solo su conocimiento de estos pares individuales, sino también si sabían cómo estos elementos se conectaban entre sí en la cadena asociativa. Solo aquellos que habían dormido y obtenido un sueño REM a última hora de la mañana, rico en contenido onírico, realizaron vinculaciones entre los distintos elementos de la memoria (A > B > C > D > E > F, etc.), lo que les permitió saltar entre asociaciones más distantes (por ejemplo, B > E). El mismo beneficio se encontró después de realizar siestas diurnas de entre sesenta y noventa minutos que también incluyeron sueño REM.

El sueño construye conexiones entre elementos de información distantes cuya relación no es obvia a la luz del día. Nuestros participantes se acostaron con piezas dispares del rompecabezas y se despertaron con el rompecabezas completado. Es la diferencia entre el conocimiento (retención de hechos individuales) y la sabiduría (descubrir un significado cuando se unen todos los hechos). O, dicho más simplemente, es la diferencia entre aprender y comprender. El sueño REM permite que tu cerebro vaya más allá del aprendizaje para alcanzar la comprensión.

Algunos pueden considerar que este encadenamiento informativo es trivial, pero es una de las operaciones clave que distinguen tu cerebro de tu computadora. Las computadoras pueden almacenar miles de archivos individuales con precisión. Pero las computadoras estándar no interconectan inteligentemente esos archivos a través de combinaciones creativas. Los archivos de la computadora son como islas. Nuestros recuerdos humanos, en cambio, están ricamente interconectados en redes de asociaciones que conducen a facultades flexibles y predictivas. Tenemos que agradecer al sueño REM y al acto de soñar gran parte de ese arduo trabajo inventivo.

Descifrar códigos y resolver problemas

Más que simplemente fusionar información de forma creativa, los sueños de la fase REM pueden llevar las cosas un paso más allá. El sueño REM es capaz de crear conocimiento abstracto general y conceptos de orden superior a partir de conjuntos de información. Piensa en un médico experimentado capaz de intuir un diagnóstico a partir de las muchas decenas de síntomas variados y sutiles que observa en un paciente. Si bien este tipo de habilidad abstracta puede adquirirse tras largos años de experiencia, también puede surgir, como hemos visto, tras una sola noche de sueño REM.

Un ejemplo precioso de esto puede observarse en los bebés, que abstraen complejas reglas gramaticales del lenguaje que deben aprender. Se ha demostrado que incluso los bebés de 18 meses deducen una estructura gramatical de alto nivel a partir de los nuevos lenguajes que oyen, pero solo después de haber dormido tras la exposición inicial. Como hemos visto, el sueño REM es especialmente dominante durante esta etapa temprana de la vida y creemos que desempeña un papel fundamental en el desarrollo del lenguaje. Pero ese beneficio se extiende más allá de la infancia: se han informado resultados muy similares en adultos a quienes se les exige aprender nuevas estructuras lingüísticas y gramaticales.

Tal vez la prueba más sorprendente de percepción inspirada en el sueño, y una de las que más frecuentemente describo en las charlas que doy a compañías tecnológicas o de innovación para ayudarles a priorizar el sueño de sus empleados, proviene de un estudio realizado por el doctor Ullrich Wagner en la Universidad de Lübeck (Alemania). Confía en mí cuando te digo que es mejor no participar en estos experimentos. No porque tengas que sufrir privaciones extremas de sueño durante varios días, sino porque tendrás que trabajar en cientos de problemas tristemente laboriosos, como hacer largas divisiones durante una hora o más. En realidad «laborioso» es un término bastante generoso. ¡Es posible que algunas personas hayan perdido las ganas de vivir mientras trataban de resolver cientos de estos problemas numéricos! Lo sé porque yo mismo he hecho esas pruebas.

Se informó a los participantes que podían resolver estos problemas usando reglas específicas que se proporcionaron al inicio del experimento. Lo que los investigadores no dijeron era que existía una regla oculta o atajo que era común a todos los problemas. Con ese truco se podían resolver muchos más problemas en un tiempo mucho más corto. Volveré a este atajo en solo un minuto. Después de que los participantes realizaran cientos de estos problemas, debían regresar 12 horas después y enfrentarse de nuevo a otros cientos de estos aburridísimos problemas. Sin embargo, al final de esta segunda sesión de prueba, los investigadores les preguntaron a los participantes si habían encontrado la regla oculta. Algunos de los participantes pasaron ese período de 12 horas despiertos durante el día, mientras que para otros ese intervalo de tiempo incluyó toda una noche de sueño de ocho horas.

Después de pasar despiertos todo el día, y pese a tener la oportunidad de deliberar conscientemente sobre el problema tanto como desearan, solo un mísero 20 % de los participantes supo encontrar el atajo. Las cosas fueron muy diferentes para aquellos participantes que habían obtenido toda una noche de sueño, en la que se incluía un rico sueño REM a últimas horas de la madrugada. Casi el 60 % de este grupo tuvo el momento «¡eureka!» y detectó el truco, lo que supone una percepción de la solución creativa tres veces mayor gracias al sueño.

No es de extrañar, por tanto, que nunca te hayan dicho: «Quédate despierto para encontrar una solución a tu problema». En cambio, sí que te habrán dicho: «Consúltalo con la almohada». Curiosamente, esta frase o alguna parecida existe en la mayoría de los idiomas (del francés dormir sur un problème, al suajili kulala juu ya tatizo), lo que indica que el beneficio del sueño onírico en la resolución de problemas es universal, común en todo el mundo.

La función sigue a la forma: el contenido del sueño importa

John Steinbeck escribió: «Un problema que parece difícil por la noche se resuelve a la mañana siguiente después de que el comité del sueño haya trabajado en él». ¿Debería haber cambiado «el comité del sueño» por «los sueños»? Todo parece indicar que sí. El contenido de los sueños, más que el soñar o el dormir por sí solos, determina el éxito en la resolución del problema. Aunque era algo que se sabía desde hacía tiempo, fue necesario que la realidad virtual nos lo demostrara, confirmando así lo que ya habían dicho Mendeléiev, Loewi y muchos otros solucionadores de problemas nocturnos.

Mi colaborador Robert Stickgold diseñó un experimento en el que los participantes exploraron un laberinto de realidad virtual computarizado. En una primera sesión de aprendizaje situó a los participantes en diferentes ubicaciones aleatorias dentro del laberinto virtual y les pidió que buscaran la salida explorando a través del método de ensayo y error. Para facilitar el aprendizaje, Stickgold colocó distintos objetos, como un árbol de Navidad, en lugares específicos del laberinto virtual para que sirvieran como orientación o puntos de anclaje.

Casi cien participantes en la investigación exploraron el laberinto durante la primera sesión de aprendizaje. A partir de entonces, la mitad de ellos tomó una siesta de noventa minutos, mientras que la otra mitad permaneció despierta y vio un video, todo monitoreado con electrodos colocados en la cabeza y el rostro. A lo largo del período de noventa minutos, Stickgold despertaba ocasionalmente a las personas que dormían y les preguntaba sobre el contenido de los sueños que estaban teniendo, y a los que permanecían despiertos les pedía que informaran sobre cualquier pensamiento que tuvieran en ese momento. Pasados los noventa minutos, y después de más o menos una hora para que los que habían dormido la siesta superaran el período de inercia del sueño, todos regresaron al laberinto virtual y fueron evaluados una vez más para comprobar si su rendimiento había mejorado respecto al aprendizaje inicial.

A estas alturas no te sorprenderá saber que los participantes que tomaron una siesta mostraron un rendimiento de memoria superior en la tarea del laberinto. Pudieron localizar las pistas de navegación con facilidad, encontrar su camino y salir del laberinto más rápido que aquellos que no habían dormido. El resultado novedoso, sin embargo, fue la diferencia que marcaron los sueños. Los participantes que durmieron e informaron haber soñado con elementos del laberinto y temas relacionados directamente con la experiencia mostraron una mejora casi diez veces superior en la ejecución de tareas al despertar que aquellos que también durmieron pero no soñaron con experiencias relacionadas con el laberinto.

Al igual que en sus estudios anteriores, Stickgold descubrió que los sueños de estos «navegantes» no eran una repetición precisa de la experiencia inicial de aprendizaje mientras estaban despiertos. Por ejemplo, el informe del sueño de un participante decía: «Estaba pensando en el laberinto y en tener personas como puntos de referencia, supongo, y eso me llevó a pensar en un viaje que hice hace unos años en el que fuimos a ver unas cuevas de murciélagos que son algo así como un laberinto». No había murciélagos en el laberinto virtual de Stickgold, ni tampoco se utilizaban personas como puntos de referencia. Claramente, el cerebro soñante no estaba simplemente recapitulando o recreando exactamente lo que le había sucedido en el laberinto. Más bien, el algoritmo del sueño consistía en seleccionar fragmentos destacados de la experiencia previa de aprendizaje para luego intentar ubicarlos en el catálogo de conocimiento preexistente.

Como un entrevistador perspicaz, el sueño se dedica a interferir en nuestra experiencia autobiográfica reciente para incluirla hábilmente dentro del contexto de experiencias y logros pasados, construyendo un tapiz rico en significado. «¿Cómo puedo entender y conectar lo que he aprendido recientemente con lo que ya sé y, al hacerlo, descubrir nuevas y reveladoras conexiones?». Además, «¿qué hice en el pasado que pueda ser útil para resolver en el futuro este problema que estoy experimentando?». A diferencia de la consolidación de la memoria, que ahora sabemos que es tarea del sueño no-REM, el sueño REM y el acto de soñar toman lo que hemos aprendido de una experiencia almacenada en la memoria y buscan aplicarlo a nuevas experiencias.

Cuando hablo de estos descubrimientos científicos en mis conferencias, algunos individuos cuestionan su validez basándose en leyendas sobre personas que, pese a dormir muy poco, demostraron una notable destreza creativa. Un nombre que surge frecuentemente en tales refutaciones es el del inventor Thomas Edison. Nunca sabremos si Edison dormía poco, como algunos afirman, incluido él mismo. Lo que sí sabemos, sin embargo, es que Edison habitualmente tomaba siestas durante el día. De hecho, entendió el brillo creativo de los sueños y lo usó despiadadamente como una herramienta, describiéndola como «la brecha genial».

Supuestamente, Edison colocaba una silla con reposabrazos al lado de su escritorio, encima del cual colocaba una libreta y un bolígrafo. Luego tomaba una olla de metal y la dejaba boca abajo en el suelo, justo debajo del reposabrazos derecho de la silla. Por si eso no fuera lo suficientemente extraño, apretaba con su mano derecha dos o tres balines de acero. Finalmente, Edison se acomodaba en la silla con la mano derecha apoyada en el reposabrazos, agarrando los balines. Solo entonces se relajaba y se dejaba llevar por el sueño. En el momento en que empezaba a soñar, su tono muscular se relajaba y soltaba los balines, que se estrellaban contra la olla de metal, despertándolo. A continuación anotaba todas las ideas creativas que inundaban su mente soñadora. Un genio, ¿no te parece?

Controlar tus sueños: lucidez

Ningún capítulo sobre los sueños puede considerarse completo si no se habla de la lucidez. Los sueños lúcidos ocurren en el momento en que un individuo se da cuenta de que está soñando. Sin embargo, el término se usa más coloquialmente para describir el control volitivo de lo que un individuo está soñando y la capacidad de manipular esa experiencia, o incluso las funciones de la misma, como la resolución de problemas.

El concepto de sueño lúcido fue considerado durante algún tiempo una farsa. Los científicos debatieron sobre su propia existencia. El escepticismo es comprensible. En primer lugar, la afirmación de que se puede controlar conscientemente un proceso normalmente no voluntario puede parecer disparatada, sobre todo referida a una experiencia como es soñar, ya de por sí bastante absurda. En segundo lugar, ¿cómo puede probarse objetivamente una afirmación subjetiva, especialmente cuando el individuo está profundamente dormido?

Hace cuatro años, un ingenioso experimento eliminó todas esas dudas. Los científicos colocaron dentro de un escáner de IRM a varios sujetos considerados soñadores lúcidos. Mientras estuvieron despiertos, los participantes apretaron primero su mano izquierda y luego la derecha una y otra vez. Los investigadores tomaron instantáneas de la actividad cerebral, lo que les permitió definir las áreas cerebrales precisas que controlaban cada mano. A los participantes se les permitió quedarse dormidos y entraron en la fase REM, en la que podían soñar. Durante el sueño REM, sin embargo, todos los músculos voluntarios están paralizados, lo que impide que quien sueña pueda actuar de forma consciente. Sin embargo, los músculos que controlan los ojos se libran de esta parálisis y le dan a esta etapa del sueño su frenético nombre. Los soñadores lúcidos pudieron comunicarse con los investigadores a través de estos movimientos oculares. De este modo, los movimientos oculares predefinidos informaban a los investigadores de la naturaleza del sueño lúcido (por ejemplo, el participante hacía deliberadamente tres movimientos oculares hacia la izquierda cuando tomaba el control del sueño lúcido; dos movimientos de los ojos hacia la derecha antes de apretar la mano derecha, etc.). Para los soñadores no lúcidos resulta difícil creer que tales movimientos deliberados de los ojos sean posibles mientras alguien está dormido, pero después de observar a un soñador lúcido hacerlo varias veces uno ya no puede negarlo.

Cuando los participantes señalaron el comienzo del estado de sueño lúcido, los científicos empezaron a tomar IRM de la actividad cerebral. Poco después, los participantes señalaron su intención de soñar moviendo su mano izquierda y luego la derecha, alternándolas una y otra vez, tal como hacían cuando estaban despiertos. Sus manos no se movían físicamente; no podían, debido a la parálisis del sueño REM. Pero se estaban moviendo en el sueño.

Esa fue la impresión subjetiva que comunicaron los participantes al despertar. Y los resultados de las IRM demostraron que no estaban mintiendo. Las mismas regiones del cerebro que estaban activas durante los movimientos voluntarios de las manos derecha e izquierda observados cuando los individuos estaban despiertos se iluminaron de manera similar en los momentos en que los participantes señalaron que estaban apretando sus manos durante el sueño.

No hay duda. Los científicos obtuvieron pruebas objetivas basadas en el cerebro de que los soñadores lúcidos pueden controlar cuándo sueñan y qué sueñan. Otros estudios que utilizan diseños similares de comunicación a través de los movimientos oculares han demostrado además que estas personas pueden deliberadamente llegar a un orgasmo controlado temporalmente durante el sueño lúcido, un resultado que, especialmente en los hombres, puede ser objetivamente verificado mediante (valientes) medidas fisiológicas de carácter científico.

No está claro si los sueños lúcidos son beneficiosos o perjudiciales, ya que más del 80 % de la población en general no es consciente de sus sueños en el momento en que ocurren. Si obtener el control voluntario de los sueños fuera útil, seguramente la madre naturaleza habría dotado con esa habilidad a la mayor parte de la población.

Sin embargo, este argumento supone erróneamente que hemos dejado de evolucionar. Es posible que los soñadores lúcidos representen el siguiente estadio en la evolución del Homo sapiens. ¿Serán estos individuos seleccionados preferentemente en el futuro, en parte por esta inusual capacidad para soñar que les permite convertir la solución creativa de problemas a través de los sueños en un desafío consciente? ¿Conseguiremos aprovechar de una forma más deliberada las ventajas de este poder?